Série (5/5) « Belge, scientifique et expatrié »

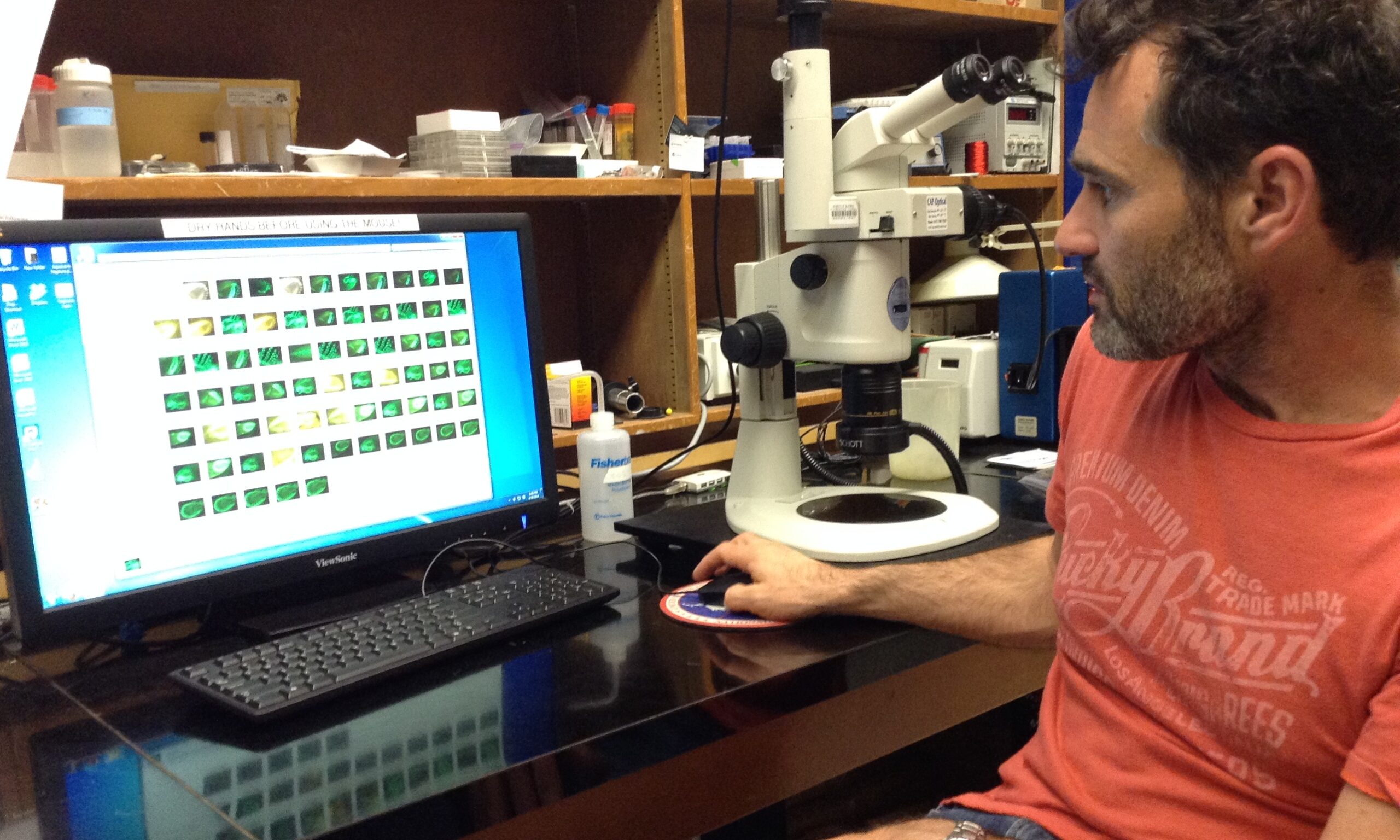

Depuis quinze ans, le Pr Dimitri Deheyn, un biologiste formé à l’Université Libre de Bruxelles, dirige un fascinant laboratoire de biologie marine en Californie. «Un labo implanté au sein du Scripps Institution of Oceanography», précise immédiatement le chercheur. Dans le monde de la biologie marine, c’est effectivement une référence.

Voilà pour la notoriété. Côté labo, depuis son arrivée à l’Institut Scripps de La Jolla (Université de Californie à San Diego), le biologiste marin s’intéresse principalement à la lumière. Ou plus exactement aux lumières : celles que certaines espèces animales produisent (la bioluminescence) et celles que d’autres génèrent par des processus physiques (l’iridescence).

« Dans le premier cas, il s’agit d’une lumière produite par réaction chimique, au sein même des organismes vivants », explique le scientifique. « En ce qui concerne l’iridescence, c’est différent. Ici, il s’agit de comprendre comment certaines minuscules structures physiques présentes à la surface des ailes de papillon par exemple peuvent moduler la lumière reçue du soleil pour la transformer en diverses nuances de couleurs».

Dans ce second cas, c’est à l’échelle nanométrique que les études sont menées. Ce qui implique l’usage d’instruments de pointe. Son labo en dispose à profusion… notamment grâce à diverses collaborations avec le Département américain de la Défense.

Ecoutez Dimitri Deheyn expliquer comment les animaux combinent pigmentation et iridescence pour produire de la couleur

Modéliser le vivant pour en dériver des applications technologiques

Les travaux en cours au laboratoire de Dimitri Deheyn ne se limitent aux seules détection et compréhension fondamentales des phénomènes lumineux. Un volet de son travail porte sur des recherches appliquées.

« Découvrir comment les organismes vivants font de la lumière ou réussissent à la transformer en couleurs diverses est fascinant », reprend le chercheur. «Pouvoir copier ces techniques dans diverses applications l’est tout autant. Il est intéressant de pouvoir modéliser la manière dont ces structures sont générées pour interagir avec la lumière et comment elles donnent naissance à certaines couleurs. Sans oublier l’interaction entre ces deux stratégies lumineuses, pigmentaire et structurelle.»

Une physicienne de l’UNamur dans un labo de biologie marine

Un exemple précis ? Le Dr Annick Bay se fait un plaisir de nous en parler. Le Dr Bay, une physicienne originaire d’Eupen et issue de l’Université de Namur, est depuis six mois en post-doctorat à La Jolla.

Etrange, non, de trouver une physicienne dans un labo de biologie marine ? « Pas vraiment », sourit-elle. « Je travaille sur un minuscule escargot bioluminescent marin : Hinea brasiliana. Il a la particularité d’avoir une coquille non transparente mais très diffusante. Son organe bioluminescent interne est très localisé sur le corps de l’animal. Quand il s’illumine, c’est toute la coquille qui brille. Pourquoi ? C’est ce que nous voudrions savoir. Le professeur Deheyn a déjà mené de longues études sur l’aspect biologique de cette source lumineuse. Personnellement, ce sont les fondements physiques de ce phénomène qui m’intéressent. Pour en savoir davantage à ce sujet, je vais passer par une phase d’expérimentations (observations, mesures, etc.) afin notamment de quantifier l’importance de la diffusion lumineuse puis je vais tenter de modéliser ce qui se passe ».

De la luciole à l’escargot

Annick Bay connaît ses gammes. Dans le cadre de sa thèse, elle s’était livrée à un exercice plutôt similaire sur des lucioles. « A l’époque, c’était l’extraction de la lumière des lucioles que j’étudiais », précise-t-elle.

« Comment cette lumière générée à l’intérieur de l’animal progresse-t-elle vers l’extérieur ? Comment la chitine, qui compose son corps, diffuse-t-elle cette lumière vers l’extérieur, alors qu’a priori, elle présente un indice de réfraction plus élevé que l’air, ce qui signifie que la lumière produite à l’intérieur ne peut pas en sortir facilement ? Dans le cadre de ma thèse, j’avais étudié et identifié des structures intéressantes aux microscopes électronique et optique. Puis j’avais simulé la propagation de la lumière dans une structure idéalisée, inspirée de la luciole. »

A l’Institut Scripps, le Dr Bay va donc tenter d’en apprendre davantage sur la coquille d’un minuscule escargot marin. Tout comme dans le cas des lucioles, cela pourrait se traduire un jour par une application utile au plus grand nombre. « Par exemple en améliorant la diffusion de la lumière produite par les diodes électroluminescentes, les LEDs » précise la physicienne. De quoi consommer moins d’énergie ? “C’est effectivement une des pistes qu’ouvrent les études liées au biomimétisme”, conclut-elle.

[…] Le Dr Bay, une physicienne originaire d'Eupen et issue de l'Université de Namur, est depuis six mois en post-doctorat à La Jolla. Etrange, non, de trouvez une physicienne dans un labo de biologie marine ? […]

[…] « Elle a remarqué que les écailles présentes sur la cuticule (la « peau ») forment une structure dentelée, à l’image de la toiture d’une usine« , explique Alexandre Mayer. « Elle a démontré que si on applique cette structure triangulaire – plutôt qu’une surface plane – sur une ampoule LED, on augmente son intensité lumineuse de 54% ». Une trouvaille qu’Alexandre Mayer va pousser plus loin. « J’ai proposé d’améliorer l’idée à l’aide d’un algorithme génétique qui simule la sélection naturelle. Plutôt que de considérer uniquement l’aspect triangulaire des écailles pour l’émission de lumière, nous avons mobilisé un plus grand nombre de paramètres ». « L’idée s’appuie sur une population de cent individus où chacun représente une série de paramètres comme, par exemple, les différentes formes et matériaux possibles pour ces structures dans le cas d’une ampoule LED ». « Nous avons alors croisé les individus ensemble, retenant les meilleurs, leur introduisant des mutations puis les croisant encore. Au bout d’une cinquantaine de générations, la population évolue naturellement vers un résultat où l’utilisation de la lumière est optimale. A l’arrivée, nous obtenons une solution qui booste de 200% l’intensité lumineuse d’une ampoule LED ». Le supercalculateur de la Région wallonne mis à contribution « Nous nous sommes donc inspirés par deux fois de la Nature: d’abord en reprenant les structures observées sur les lucioles, ensuite en reprenant la sélection naturelle pour faire évoluer la première solution d’Annick ». Il va sans dire que de telles simulations supposent des moyens informatiques conséquents, chaque individu représente une simulation numérique de 35 heures. « Nous avons pu compter sur le supercalculateur de la Région wallonne, Tier-1 , installé à Gosselies » explique le physicien. Les résultats de ces deux chercheurs namurois ne sont pas passés inaperçus. L’UCL et l’université de Sherbrooke (Québec, CA) préparent un partenariat avec l’UNAMUR pour créer le premier prototype d’ampoule LED avec la solution proposée. « Le but est de concrétiser la solution que nous avons retenue, le matériau, la forme, en tenant compte des contraintes liées au processus de fabrication » conclut Alexandre Mayer. Un institut allemand s’est également montré intéressé… pour appliquer les résultats obtenus aux phares de voiture! Lire aussi : A San Diego, entre biologie marine et biomimétisme, Dimitri Deheyn jongle avec la lumière […]