Série (6/6) : “Chercheurs du bout du monde”

Après une chirurgie, nombre de patients souffrent de douleurs post-opératoires. Les médecins sont souvent démunis face à cette réalité malheureusement courante, mais au mécanisme méconnu. Jonathan Damblon s’est donné comme mission d’en lever un coin du voile. Dans le cadre de son doctorat à l’université Laval, sise dans la ville de Québec (Canada), il étudie les réactions des neurones primaires de souris souffrant de douleurs chroniques.

L’intensité de la fluorescence liée à celle de la douleur

Contrairement au cerveau, l’ordinateur central de l’organisme, les neurones primaires sont connectés au monde extérieur. Ils sont un type de neurones moteurs de la moelle épinière qui envoient des messages des différentes régions du corps vers le cerveau. Ces neurones perçoivent les informations somatosensorielles et les transmettent à d’autres neurones. Ils jouent un rôle fondamental dans la santé globale du corps.

« Leurs terminaisons vont sous la peau, dans le nez, dans la langue ou encore sur les yeux. Le corps cellulaire se trouve juste à côté de la moelle épinière. Chez la souris, ce corps cellulaire est un minuscule ganglion de 0,5 mm de diamètre », explique le chercheur, diplômé d’un master en pharmacie de l’UCLouvain.

« Je travaille sur des souris transgéniques. C’est-à-dire sur des souris qui ont été génétiquement modifiées afin de pouvoir visualiser la nociception, soit à la perception de la douleur. Les neurones primaires spécifiques de la nociception sont marqués par un marqueur fluorescent. Lorsque la souris vient de naître, j’injecte un virus dans une de ses pattes afin d’induire l’expression de cette protéine fluorescente. »

Quand un neurone est activité, il est dépolarisé. Un signal électrique court alors le long de l’axone du neurone entouré d’une gaine de myéline, va jusqu’au corps cellulaire, puis jusqu’aux autres synapses pour passer l’information à d’autres neurones. « Lors de cette dépolarisation, du calcium entre dans la cellule. Le marqueur exprimé par les neurones sensibles à la douleur est sensible à la concentration en calcium dans le neurone. Quand celle-ci augmente, la fluorescence devient plus intense », poursuit-il.

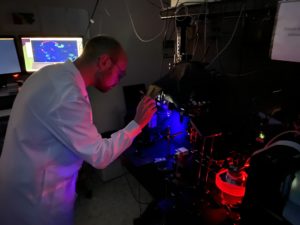

Microscope à immersion

Pour l’observer, il a recours à un engin spécifique : un microscope-deux-photons. « Ce microscope à laser, qui occupe toute une pièce, et que peu de laboratoires possèdent dans le monde, permet d’obtenir un meilleur signal avec nettement moins d’interférence. Il permet d’acquérir des images en temps réel, à la vitesse de 32 images par seconde. De quoi réaliser des films montrant les cinétiques de réponse au calcium. »

Certaines de ses souris n’ont pas mal, d’autres bien (elles sont dites neuropathiques). « Cette douleur est créée par une chirurgie qui consiste à placer un petit tube en plastique autour du nerf sciatique. Après la fermeture de la plaie, on laisse la souris guérir. Au cours du temps, elle va développer une inflammation chronique du nerf sciatique. Cette hypersensibilité au niveau de la patte est attestée par des tests de comportement.»

C’est alors que le chercheur réalise une imagerie des neurones primaires répondant à la patte en souffrance et portant le marqueur fluorescent.

« La souris est vivante durant toute cette manipulation, mais anesthésiée. En effet, je dois réaliser une autre chirurgie, une laminectomie : j’enlève les vertèbres autour de la moelle épinière et forme une petite piscine remplie de liquide physiologique en concentration adéquate pour que les cellules ne meurent pas. Je place alors, juste au-dessus du corps cellulaire, l’objectif de mon microscope, lequel doit obligatoirement être sous l’eau. Et ce, tout en exerçant une pression sur la patte en souffrance. »

Un changement de seuil ?

Résultats ? « J’ai trouvé une différence entre les souris neuropathiques et les souris qui n’ont pas mal, mais elle n’est pas évidente à mettre en évidence. J’ai observé deux populations différentes de neurones chez les animaux non-souffrants, dont l’une disparaît chez les animaux neuropathiques. »

« Je travaille avec un appareil qui exerce une pression très calibrée sur la patte. J’augmente la pression petit à petit pour voir comment les neurones s’adaptent à la pression croissante. Chez les souris neuropathiques, tous les neurones répondent très vite. Au contraire, chez les animaux non-neuropathiques, il existe des neurones qui répondent rapidement, et d’autres beaucoup plus lentement », explique le doctorant.

Comment expliquer cette observation ? « Il y a deux hypothèses, mais elles sont difficiles à vérifier. La douleur induit soit la disparation des neurones qui répondent lentement soit un changement de seuil : c’est-à-dire que ces neurones spécifiques réagissent plus rapidement ou qu’ils sont activés à un seuil de pression plus bas, on ne peut dès lors plus les différencier des autres. »

Pour illustrer ce point, prenons l’exemple (non-neuropathique) du coup de soleil : la peau devient alors douloureuse à une pression qui d’ordinaire ne fait pas mal, cela est dû à un changement de seuil.

Un profond besoin de collaborations

Jonathan Damblon, financé par une bourse WBI.WORLD souhaite déposer sa thèse d’ici 1,5 à 2 ans, soit 7 ans après l’avoir débutée. « Au Québec, les doctorats sont souvent plus longs qu’en Belgique . Et particulièrement dans le laboratoire du neurologue Yves De Koninck : les doctorants qu’il accepte ont la particularité de ne pas avoir de sujet en arrivant. Il faut donc le construire sur place. Cela prend un à deux ans, parfois plus. L’avantage, c’est qu’on est nettement plus libre que dans les universités européennes, où les doctorants sont très encadrés. Mais d’un autre côté, la liberté peut faire perdre du temps. »

Quid pour l’avenir ? « J’adore la recherche, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai réalisé mes deux dernières années de master en option « recherche ». Toutefois, je ne ferai un post-doctorat qu’à la condition de trouver un labo qui me convient totalement. C’est-à-dire un labo où de nombreuses collaborations sont possibles et où le directeur de recherche est présent et proche de ses chercheurs », explique Jonathan Damblon.

La recherche en industrie et la communication scientifique pourraient lui plaire également. En quel endroit du monde ? Ayant vécu en de nombreux pays depuis sa tendre enfance, il ne se met aucune barrière.