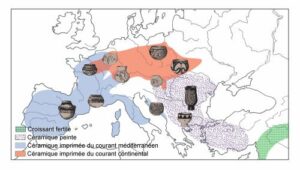

Comment l’homme d’Europe occidentale est-il devenu ce qu’il est ? Dans un ouvrage d’une grande richesse dont il a posé les jalons, Marcel Otte propose de répondre à cette vaste question en remontant le temps. Au fil des pages, et dans un langage intelligible, les différentes occupations qu’a connues notre territoire depuis quelque 600.000 ans, période à laquelle on découvre les premières traces humaines, jusqu’à l’an mil nous sont contées. Ce territoire n’est pas celui, étriqué, de nos frontières de 1830, mais un espace plus vaste, centré sur la Meuse, et compris entre la Seine et le Rhin.

« Voilà 40 ans qu’il n’y avait plus eu de grande synthèse. Ce livre, intitulé « Les territoires culturels entre Seine et Rhin – de la Préhistoire à l’an 1000 », beaucoup l’attendaient », annonce Fernand Collin, préhistorien et directeur du Préhistomuseum (Flémalle). C’est ce centre spécialiste de la Préhistoire et de sa transmission au grand public via son parc-musée qui s’est chargé de l’édition de cet ouvrage qui se veut un livre de référence.

Repenser le passé

Pas moins de 56 chercheurs et chercheuses en archéologie des différentes universités et instituts de recherche de Belgique ont participé à sa rédaction, mettant chacun en exergue les découvertes réalisées dans son domaine d’expertise.

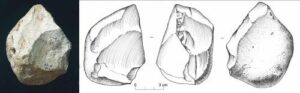

« Nous avons demandé à ces spécialistes des différentes périodes de prendre de la hauteur, et de donner un sens civilisationnel à leurs matériaux (par exemple des fragments de silex, des tessons de céramique, des ossements, NDLR) et à leurs découvertes scientifiques. Ils ont été amenés à dépasser la documentation pour réaliser une synthèse fouillée et accessible. Ce n’est pas un exercice facile et cela prend beaucoup de temps », explique Marcel Otte, professeur émérite de Préhistoire à l’ULiège et directeur scientifique de l’ouvrage.

Des synthèses précieuses

« La recherche scientifique contemporaine est marquée par une hyperspécialisation croissante. Les exigences de carrière poussent les chercheurs à produire un grand nombre de publications spécialisées, principalement dans des revues anglophones très cadenassées. Dans ce contexte, les travaux de synthèse sont rares et complexes à mener, car ils ne sont généralement pas intégrés aux charges de travail des chercheurs », ajoute Cécile Jungles, préhistorienne, coordinatrice d’édition et responsable du Centre de Conservation, d’Etude et de Documentation du Préhistomuseum.

« Pourtant, ces synthèses jouent un rôle crucial : elles permettent au grand public de mieux comprendre la Préhistoire, offrent aux médiateurs des ressources fiables et structurées, et constituent pour les étudiants et la communauté scientifique des outils précieux. Ce livre s’inscrit dans cette démarche en proposant une mise à jour des principales découvertes, envisagées dans un contexte civilisationnel, ainsi qu’une bibliographie étendue et rigoureuse. »

Les indices archéologiques comme unique outil

Ce riche et luxueux ouvrage de 500 pages explore les processus de civilisations qui se sont déroulés dans notre région depuis les origines : Paléolithique, Mésolithique, Néolithique, Âge des métaux, époque gallo-romaine, et se termine par le début du Moyen Âge, avec les époques mérovingienne et carolingienne.

« A mes yeux, l’époque mérovingienne (et carolingienne, NDLR) a beaucoup de points communs avec la Préhistoire : peu ou pas d’écrits ont été retrouvés. Une civilisation sans écrit se rapproche très fort, dans la forme et dans l’esprit, de la période préhistorique. Si j’ai choisi de clôturer cet ouvrage à l’an mil, c’est parce que je pense qu’autour de l’an mil tout change : outre l’introduction des grands empires, notamment carolingiens, c’est à partir de cette époque charnière que les historiens en apprennent davantage par les textes que par l’archéologie », explique Pr Marcel Otte.

Alors que la montée des nationalismes assombrit l’Europe, ce livre apporte un modèle de tolérance entre les différentes régions européennes, car tous les peuples s’y trouvent représentés tour à tour, ainsi que les liens civilisationnels qui les unissent.