Série : On the rocks ! (2/7)

Les glaciers patagons sont situés au sommet des Andes, dans l’une des régions les plus humides du monde. La chaîne montagneuse forme une barrière naturelle qui bloque les masses d’air en provenance du Pacifique, entraînant de fortes précipitations. On y observe jusqu’à 15 mètres d’accumulation de neige par an! Malgré cela, les satellites montrent que ces glaciers perdent de la masse depuis vingt ans. Brice Noël, chercheur qualifié FNRS au Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie de l’ULiège, en a identifié les causes.

Un bilan en déclin

Un glacier s’écoule des zones les plus élevées vers les zones les plus basses où il peut se briser : c’est le vêlage ou production d’icebergs, un processus de perte de la masse dynamique qui contribue à la montée du niveau marin. En Patagonie, ce phénomène se produit à l’ouest, au Chili, dans l’océan ; et à l’est, en Argentine, dans des lacs proglaciaires.

« Les observations satellitaires montrent que cette perte de masse dynamique est restée relativement stable depuis les années 1940. En revanche, le bilan de masse en surface, c’est-à-dire la différence entre l’accumulation hivernale de neige et le ruissellement estival d’eau de fonte vers l’océan, lui, n’a cessé de diminuer. C’est cette baisse qui explique principalement la perte de masse des glaciers patagons, contribuant ainsi à l’élévation du niveau de la mer », explique Pr Noël.

Amélioration de la résolution

Pour étudier le bilan de masse en surface des glaciers patagons, le chercheur a utilisé le modèle climatique MAR, développé à l’Université de Liège.

Initialement, MAR offrait une résolution de 5 km. « Cette échelle était trop grossière pour les glaciers de Patagonie. Pour affiner les résultats, j’ai appliqué un algorithme d’affinage d’échelle (downscaling statistic, en anglais), permettant d’atteindre une résolution de 500 mètres. Cela a permis de mieux représenter la forte fonte en zones basses et les accumulations marquées dans les reliefs escarpés d’altitude », précise Pr Brice Noël.

Les résultats à haute résolution s’accordent avec les données satellites et les observations de terrain, renforçant la confiance en ce modèle.

Augmentation du ruissellement d’eau de fonte vers l’océan

Le déclin du bilan de masse en surface n’est pas dû à une baisse des chutes de neige, restées globalement stables depuis les années 1940, mais à une forte hausse du ruissellement d’eau de fonte vers l’océan.

Le bilan de masse en surface permet de distinguer deux grandes zones sur un glacier.

En altitude, se trouve la zone d’accumulation, où les précipitations annuelles dépassent la fonte : le bilan y est donc positif. « Cette zone est recouverte d’une couche de neige ancienne appelée névé (ou firn), très poreuse et persistante, qui ne fond pas en été. Ce névé agit comme une éponge : il retient dans ses pores l’eau de fonte qui regèle et ne s’écoule dès lors pas vers l’océan, créant un effet tampon protecteur du glacier. »

« Dans les zones les plus basses du glacier, dites zones d’ablation, la neige hivernale fond totalement en été, laissant apparaître la glace sous-jacente. Plus sombre que le névé, cette glace absorbe davantage d’énergie solaire, ce qui accentue la fonte. L’eau ainsi produite s’écoule sur une surface glacée, mais imperméable, et finit par rejoindre l’océan. Cela entraîne une perte de masse directe pour le glacier. »

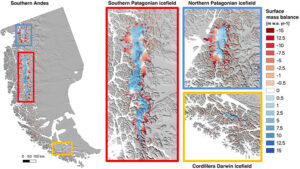

« Ces dernières décennies, le réchauffement climatique intensifie la fonte dans la zone d’ablation qui s’étend progressivement vers des altitudes plus élevées (régions en rouge sur le schéma, NDLR). En zone d’accumulation, l’augmentation de la fonte finit par saturer la couche de neige spongieuse du névé. Une fois saturée, celle-ci ne parvient plus à absorber toute nouvelle eau de fonte, laquelle s’écoule alors directement vers l’océan. Ce qui fait diminuer le bilan de masse en surface en zone d’accumulation, même s’il y demeure positif (régions en bleu sur le schéma, NDLR).»

Renforcement et déplacement de l’anticyclone de Sainte-Hélène

« L’accélération de la hausse du ruissellement d’eau de fonte vers l’océan depuis 80 ans est la principale cause de la perte de masse glaciaire. Ce phénomène est lié au réchauffement climatique, particulièrement marqué en Patagonie, où il dépasse la moyenne mondiale », poursuit le chercheur en climatologie.

« Nos travaux montrent que cela est dû à un renforcement et un déplacement vers le pôle Sud de l’anticyclone de Sainte-Hélène, dans l’hémisphère sud du Pacifique. Ce changement entraîne un afflux accru d’air chaud subtropical vers la Patagonie, amplifiant le réchauffement et donc la fonte glaciaire. »

« Depuis les années 1940, la fonte des glaciers de Patagonie a déjà contribué à une élévation du niveau marin d’environ 4 mm. D’après notre modèle, une fonte complète — attendue d’ici 250 ans — pourrait ajouter encore 9 mm à cette élévation », conclut le climatologue.