La zone boréale forme un vaste anneau autour du pôle Nord et abrite près d’un tiers des forêts de la Terre. En raison du climat froid et humide de la région, la forêt boréale – aussi appelée taïga ou forêt Hudsonienne – est naturellement moins exposée aux flammes que d’autres écosystèmes. Mais depuis une vingtaine d’années, la hausse des températures y provoque des feux plus fréquents et plus intenses.

Une récente étude menée par Patricia Derepentigny, ancienne postdoctorante à l’UCLouvain, en collaboration avec deux chercheurs de l’Université de Washington, révèle que cette augmentation des incendies dans la région pourrait, à l’avenir, avoir un effet inattendu : contribuer à refroidir le climat.

Un effet double sur le climat

Lorsqu’on pense aux feux de forêt, on a surtout en tête leurs conséquences visibles : destruction des paysages, menaces pour la population, dégradation de la qualité de l’air. Ce que l’on sait moins, c’est que les incendies qui avalent des milliers d’hectares de végétation influencent aussi le climat planétaire. Les particules qu’ils rejettent dans l’air, appelées aérosols, peuvent soit réduire, soit élever la température de l’atmosphère. Les sulfates, par exemple, reflètent la lumière du soleil et contribuent ainsi au refroidissement de l’air, tandis que le carbone noir (la suie) absorbe la chaleur et participe au réchauffement. Et quand cette suie se dépose sur la neige ou la glace, elle en accélère la fonte.

Ces effets dépendent de divers paramètres : localisation et durée de l’incendie, conditions météorologiques, humidité des sols, interactions complexes entre le feu et la végétation, etc. « Par exemple, l’espèce et l’âge des arbres, l’intensité du feu, vont influencer la quantité et le type d’émissions produites », explique Patricia Derepentigny, aujourd’hui professeure à l’Université d’Ottawa (Canada). « De plus, ces incendies modifient le type de végétation qui repoussera par après ce qui aura à son tour un impact sur le climat.»

Des modèles qui peinent à suivre la réalité du terrain

Ces nombreux facteurs rendent l’intégration des feux de forêt dans les modèles climatiques particulièrement complexe. Plutôt que de tenter de prévoir tous ces éléments, les incendies de végétation y sont « prescrits » : « Concrètement, les chercheurs décident à l’avance où et quand ils surviennent, et leur attribuent une quantité d’émissions. C’est sur base de cette quantité que les modèles simulent leurs effets sur le climat. Dans certains modèles, cette valeur d’émissions est constante, et donc identique d’une année à l’autre », fait savoir la chercheuse.

Si cette méthode facilite les calculs, elle peut parfois simplifier à l’excès la réalité du phénomène. C’est particulièrement vrai pour les forêts nordiques qui ont connu une hausse spectaculaire de feux (et donc d’émissions) ces dernières années. « Cette augmentation s’explique en grande partie par la hausse des températures, l’Arctique se réchauffant 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. De plus, la fonte précoce de la neige laisse les sols plus longtemps secs en été, ce qui accroît le risque d’incendies. Dans notre étude, on a voulu tester l’impact de cette hausse réelle des feux dans les modèles climatiques. »

Une flambée des émissions boréales….

Pour ce faire, elle et ses collègues ont mesuré les émissions de feux boréaux observées entre 1997 et 2023 en s’appuyant sur les données du Global Fire Emissions Database, principalement issues d’observations satellites. Et le constat est clair : la région boréale est la seule où les émissions liées aux incendies de forêt ont significativement augmenté au cours des 25 dernières années.

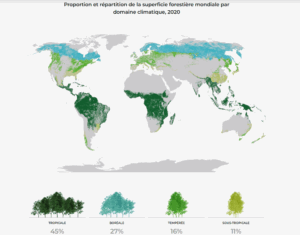

La contribution des forêts nordiques aux émissions mondiales de biomasse brûlée est ainsi passée d’environ 4 % entre 1997 et 2010, à plus de 10 % chaque année depuis 2010, avec un record proche de 30 % en 2023, dû aux incendies qui ont sévi cette année-là au Canada. « Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants quand on considère la petite surface terrestre couverte par la forêt boréale (NDLR : elle couvre un peu plus de 8 % des terres émergées). »

…qui modère le réchauffement climatique

Partant de ces tendances et des prévisions d’évolution, l’équipe a réalisé de nouvelles simulations couvrant la période 2015-2060. Résultats ? En incorporant ces données, les scientifiques ont constaté une réduction du réchauffement climatique.

« Si je n’ai pas été surprise de constater un refroidissement, l’ampleur du phénomène m’a un peu étonnée », commente la Pre Derepentigny. De fait, les projections de l’équipe de recherche suggèrent que, d’ici 2060, la hausse des émissions attribuables aux incendies boréaux diminuerait le réchauffement global de 12 % et réduirait de 38 % celui de l’Arctique. La fonte de la glace de mer serait également ralentie.

Des modèles utiles, mais à améliorer

Au regard de ces conclusions, les projections issues des modèles climatiques actuels semblent avoir sous-estimé l’impact des incendies forestiers. « Il ne faut pas en déduire pour autant que ces modèles sont inefficaces. Ils restent des outils précieux pour comprendre et prévoir le climat. Mais il est important de garder à l’esprit qu’ils reposent sur des hypothèses et des choix qui excluent certaines variables, ce qui introduit une part d’incertitude dans les prévisions. Notre étude met ainsi en lumière que les “détails” comptent, et que les modèles peuvent être affinés. »

A cette fin, l’équipe compte d’ores et déjà réaliser de nouvelles simulations, incluant d’autres facteurs comme la variabilité interannuelle des incendies dans la région, les différences d’impact sur la banquise arctique entre les feux du Canada et de la Sibérie, ainsi que l’influence sur le climat de la circulation atmosphérique au moment où ces émissions sont produites.