C’est au coucher du soleil que les poissons récifaux sont les plus bavards. Il s’agit là d’un des résultats marquants d’une étude acoustique menée en Polynésie française par l’équipe du professeur Eric Parmentier, directeur du Laboratoire de Morphologie Fonctionnelle et Évolutive de l’Université de Liège. Plus largement, cette recherche met en évidence l’efficacité de la surveillance acoustique passive pour révéler la stratification des communautés de poissons marins. Leur répartition dépend de facteurs tels que la profondeur, la luminosité, la température, la pression et la structure de l’habitat.

Toujours plus profond

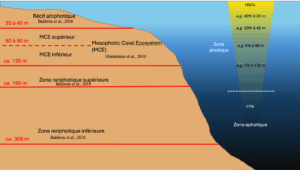

Au cours de ces 5 dernières années, grâce à des hydrophones, l’équipe liégeoise a effectué de nombreux enregistrements acoustiques sous-marins autour de six îles polynésiennes à 20, 60 et 120 mètres de profondeur. Chaque campagne couvrait 24 heures, avec des séquences enregistrées à intervalles réguliers, une méthode choisie car un suivi continu aurait été trop long à analyser.

Mettez un casque et écoutez cette bande sonore de poissons récifaux enregistrée par 120 m de profondeur à Tikehau, un atoll polynésien :

Fort de ces résultats, les chercheurs ont voulu explorer des profondeurs plus importantes, en particulier la zone rariphotique inférieure. Dans cette couche, la lumière est inexistante, rendant la photosynthèse impossible et entraînant une rupture faunistique : les poissons qui y vivent ont un régime alimentaire radicalement différent de celui des espèces de surface.

Xavier Raick, premier auteur de l’étude et aujourd’hui postdoctorant à l’Université Cornell (Etats-Unis), est parvenu, grâce à un système d’« acoustic release », à déployer un hydrophone à 300 mètres de profondeur sur la pente externe du récif corallien entourant l’île de Moorea en Polynésie française. Ce dispositif océanographique permet de récupérer le matériel en envoyant un signal sonore à une fréquence précise qui rompt le câble le reliant à la surface. Une fois libéré, l’hydrophone remonte naturellement.

Communautés diurnes versus nocturnes

L’un des résultats de cette pêche aux sons est que l’occupation acoustique du jour est différente de celle de la nuit. Autrement dit, il y a des communautés diurnes et d’autres qui ne vocalisent qu’une fois le soleil couché.

« De plus, les communautés de poissons ne chantent pas en continu : chez beaucoup d’espèces, l’activité se concentre sur une période d’une à deux heures. On retrouve un phénomène similaire chez les oiseaux de nos forêts : bien qu’ils puissent chanter tout au long de la journée, ils connaissent des moments privilégiés pendant lesquels ils sont davantage prolixes », explique Pr Eric Parmentier.

Son équipe a pu montrer que ce comportement observé en surface, soumis au cycle du soleil, se déroulait également à 300 mètres de profondeur, là où la lumière ne pénètre plus. « Cela montre que ces poissons des grandes profondeurs conservent, malgré tout, des rythmes nycthéméraux synchronisés avec ceux de la surface. D’après certains chercheurs, ce phénomène pourrait être lié aux chutes d’organismes morts provenant des couches d’eau supérieures, plus abondantes à certaines périodes de la journée, et cela serait médié par la lumière. »

Davantage de diversité sonore en surface

Autre enseignement de l’expérience acoustique menée à Moorea : la diversité des sons est plus grande à 20 m sous la surface qu’à 300 m de fond. « Avec notre système, nous avons déterminé 69 types de sons différents en surface par jour, contre 16 à 300 m. Chaque type de son est considéré comme correspondant à une espèce. »

Comment expliquer cette disparité ? « En profondeur, il y a globalement une moindre diversité de poissons qu’en surface et plus précisément, une moindre diversité de poissons producteurs de sons (tous les poissons ne produisent pas des sons, NDLR). »

Les chercheurs ont également observé qu’en fonction de la profondeur, certains types de sons apparaissent dans des proportions différentes. Et qu’à 300 m, apparaissent des sons absents en surface.

Le 5 à 7 des bavards

L’expérience a aussi révélé qu’en surface ou à 300 mètres de profondeur, c’est toujours après le coucher du soleil, entre 17 et 19h, que le plus grand nombre de sons est produit.

« En surface, pas moins de 950 sons sont produits par heure. C’est déjà énorme, mais ça l’est encore davantage en profondeur : à 300m, 3600 sons sont produits par heure. Cela correspond à un son de poisson toutes les secondes ! », précise Pr Parmentier.

Si sur l’ensemble des 24 heures d’une journée, 16 types de sons différents ont été enregistrés à 300 m de profondeur, les chercheurs en ont comptabilisé 10 entre 17 et 19 heures. Parmi eux, un son domine largement : il représente à lui seul 96 % des enregistrements.

Quelle est donc cette espèce qui monopolise l’espace sonore ? « Ce son est très facile à reconnaître. Il s’agit d’un « Coua » répétitif, c’est d’ailleurs ainsi qu’on l’appelle entre nous. Il est très semblable au son qui domine en Méditerranée : celui émis par une rascasse, un poisson appartenant à la famille des Scorpaenidae. Or, des spécimens de ces poissons-scorpions ont été péchés par 300 mètres de fond à Tahiti. Il se peut donc que ce soit une rascasse qui vocalise tant sur nos enregistrements en Polynésie. »

Du son à l’émetteur, plus complexe qu’il n’y parait

Il est important de souligner qu’actuellement, les scientifiques sont capables d’identifier l’espèce de poisson émettrice pour moins de 50 % des sons captés. Un long travail de recherche est encore à réaliser pour relier son et producteur de son. Et ce n’est pas une sinécure, car dans le champ des caméras sous-marines accompagnant les hydrophones, plusieurs espèces apparaissent souvent en même temps, ce qui ne fournit que des indices sur l’identité réelle de l’émetteur.

En général, les sons produits par les poissons se présentent sous forme de pulsations, comme une série de tac-tac-tac plus ou moins rapides. Un son inconnu, enregistré autour de 6 îles polynésiennes de 20 à 120 m de profondeur, baptisé « Whoot » par l’équipe du Pr Parmentier, est très particulier. Ses pulsations sont si rapides que l’oreille humaine ne les perçoit plus comme distinctes : elles se fondent en un son continu. Ces sons sont générés par des muscles qui se contractent et se relâchent à une fréquence de 220 Hertz, soit 220 mouvements par seconde. À titre de comparaison, les muscles humains les plus rapides, ceux des paupières, atteignent seulement 15 à 20 Hertz.

Ecoutez le « Whoot » :

En mai 2025, lors d’un séjour à Tahiti, les chercheurs liégeois ont réussi à capturer plusieurs spécimens d’une espèce de poisson nocturne qu’ils soupçonnaient d’être à l’origine du mystérieux « Whoot». Toutefois, une fois placés en aquarium et tenus entre les mains, le son émis différait de celui attendu. « J’étais assez déçu », raconte Eric Parmentier. « J’ai finalement laissé deux poissons dans l’aquarium pour la nuit, sans présence humaine, seulement avec un hydrophone enregistrant en continu. Ce n’est que dans ces conditions qu’ils ont produit le fameux “Whoot” tant espéré. Nous avons ainsi pu associer ce son si particulier à une espèce précise dénommée Brotula multibarbata. »

Une fois l’identité d’une espèce vocalisatrice associée au son qu’elle émet, les hydrophones offrent un moyen non invasif de cartographier sa répartition dans l’océan. Et d’accéder à des informations inédites, comme la profondeur à laquelle elle vit.