Alors qu’on les pensait silencieux, les requins ont fait entendre leur voix. Du moins ceux d’une espèce particulière, l’émissole tachetée (Mustelus lenticulatus), caractérisée par une dentition évoquant les pavés des ruelles anciennes de nos centres historiques. Le professeur Eric Parmentier, directeur du Laboratoire de Morphologie Fonctionnelle et Évolutive de l’Université de Liège, a fait partie de l’équipe internationale qui a mis en évidence cette surprenante production active de sons, dont l’origine serait la friction énergique entre les deux mâchoires.

Ni os ni vessie natatoire

Pour les tétrapodes sous-marins – de la tortue à la baleine à bosse et au dauphin en passant par le crocodile – produire du son est aisé. Dotés de poumons, il suffit d’un obstacle placé sur le trajet de l’air pour qu’ils en émettent.

Chez les poissons osseux, c’est plus complexe. Deux grands mécanismes ont été identifiés. Le premier est la stridulation, un processus par lequel l’animal émet un son en frottant deux surfaces dures l’une contre l’autre. « Cela peut, par exemple, impliquer des dents ou des os, comme le squelette de la nageoire pectorale contre la ceinture pectorale. Mais le son produit, composé de hautes fréquences, est loin d’être harmonieux », explique Pr Eric Parmentier.

Le deuxième mécanisme de production active de sons implique la vessie natatoire. Il s’agit d’un organe spécifique aux poissons osseux impliqué dans la flottaison. Elle est constituée d’un sac à paroi fine rempli de gaz et entourée de muscles. Lorsque ces derniers se contractent, le squelette et la vessie natatoire vibrent en produisant un son.

Ni tétrapodes sous-marins ni poissons osseux, les requins sont des poissons cartilagineux. Ils ne possèdent ni vessie natatoire ni structures suffisamment dures à frotter l’une contre l’autre. C’est pourquoi, de tout temps, on a considéré les requins comme des créatures silencieuses, incapables de produire des sons de manière volontaire.

Dents plates et fixes

Mais alors que les chercheurs manipulaient brièvement avec leurs mains dix émissoles tachetées en captivité, l’hydrophone placé dans le bassin a étrangement mesuré des “clics” courts et répétés produits par ces petits requins néo-zélandais.

En moyenne, chaque requin a émis neuf “clics” sur une période de vingt secondes. Ces sons se distinguaient par une large bande de fréquence, atteignant jusqu’à 24 kHz, et une durée moyenne de 48 millisecondes. Certains clics comportaient une seule impulsion, tandis que d’autres, deux successives. L’intensité sonore des impulsions initiales dépassait fréquemment les 160 dB, un niveau suffisamment élevé pour être perceptible même dans un environnement bruyant.

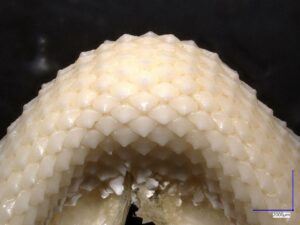

Des analyses morphologiques, incluant des reconstructions 3D de la tête des requins à partir de scans micro-CT, n’ont révélé aucune structure spécialisée pour la production sonore. Cependant, les sons pourraient avoir été produits par le frottement entre leurs dents particulières. Plates, imbriquées en mosaïque dans des fossettes, elles servent à écraser les coquilles de mollusques ou les cuticules de crustacés. « On peut imaginer qu’un frottement entre ces dents, dites pavimenteuses, produirait un son lorsque les mâchoires se contractent brusquement », explique le Pr Parmentier.

Les requins présentent généralement des dents droites et pointues, non pas insérées dans des fossettes, mais tenues par des ligaments. Elles bougent facilement et se détachent dès qu’elles entrent en contact avec un corps dur. Le requin-tigre perd ainsi quelque 3000 dents au cours de sa vie ! Heureusement, plusieurs rangées de dents de renouvellement se succèdent dans sa mâchoire, de quoi assurer à l’animal de ne pas mourir de faim. « Il est donc impossible pour celles-ci de striduler, car une fois mises en contact, elles se plient. »

« Dès lors, du moins si on ne se trompe pas sur le mécanisme, l’émission de sons par l’émissole est une exception dans le monde des requins », commente le Pr Eric Parmentier.

A noter que quelques semaines avant cette observation sur des émissoles, des publications scientifiques avaient révélé que deux espèces de raies – pastenague à queue de vache et pastenague des mangroves -, également des poissons cartilagineux, avaient émis des clics à l’approche de plongeurs. Or, leur dentition est similaire à celle de l’émissole tachetée.

Ecoutez les clics émis par une émissole tachetée :

Une ouïe médiocre

Quelle est la fonction des sons émis par les émissoles ? Servent-ils à communiquer, par exemple à donner l’alerte, entre individus de cette espèce ? Les chercheurs ne le pensent pas : la majorité de l’intensité des sons produits sort du domaine de capacités auditives connues du requin qui, rappelons-le, est dépourvu de vessie natatoire, l’organe qui permet une bonne audition. Dès lors, les émissoles ne seraient pas capables d’entendre leur propre son. Excepté peut-être les très basses fréquences.

Les chercheurs avancent une autre explication. « Le but des sons pourrait être de surprendre un potentiel prédateur, comme un mammifère marin, quant à lui doté d’une ouïe fine. » Et de profiter de l’effet de surprise pour fuir. « Lors de l’expérience, plus on tenait les émissoles en main, moins elles faisaient de sons. C’était comme si elles se fatiguaient ou s’habituaient. Comme si l’effet de surprise n’avait plus de sens. »

Afin de vérifier cette théorie, il faudrait réaliser des expériences acoustiques en milieu naturel : diffuser par haut-parleur les sons collectés et observer la réaction des animaux.