Contrôler la direction prise par la lumière à sa sortie d’un système constitué de deux fines couches de cristaux photoniques décalées l’une par rapport à l’autre selon un angle particulier. C’est ce qu’est parvenue à faire, de façon théorique, l’équipe du professeur Michaël Lobet, physicien dans le domaine de la photonique à l’UNamur.

Tout comme dans les cristaux électroniques, les cristaux photoniques reposent sur un agencement périodique d’un même motif, par exemple constitué de silicium et d’air. Là où les puces électroniques utilisent le déplacement des électrons pour fonctionner, en photonique, on travaille avec la lumière.

Des raquettes trouées

« Cette avancée s’inscrit dans le cadre de mon projet de chercheur qualifié FNRS à l’Université de Namur. Elle repose sur ce qu’on appelle les cristaux photoniques twistés. Pour se les représenter, on peut imaginer des raquettes de plage en bois percées de petits trous. Nos cristaux photoniques sont un peu l’équivalent de ces raquettes dans lesquels on perce de minuscules trous. »

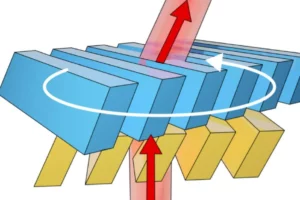

Depuis quelques années, des chercheurs ont eu l’idée de superposer une deuxième « raquette » au-dessus de la première, c’est-à-dire de placer un second cristal photonique sur le premier et de le désorienter selon un angle particulier. C’est ce qu’on appelle le twist (voir schéma ci-dessous).

Bicouche et twist

Ces bicouches sont inspirées des avancées en électronique : en 2018-2019, des chercheurs ont découvert que lorsqu’on superpose deux feuillets de graphène — un matériau bidimensionnel d’un atome de carbone d’épaisseur — et que l’on ajuste l’angle entre eux, qu’on les fait twister, un phénomène de supraconductivité apparaît. Les matériaux supraconducteurs permettent de conduire l’électricité sans aucune résistance, offrant un transport d’énergie sans perte, ce qui est très intéressant.

« Depuis 2018, de nombreuses recherches portent sur tous les matériaux 2D contrôlables par twist. La communauté photonique, souvent inspirée par l’électronique, s’est alors demandé : peut-on superposer un deuxième cristal photonique — d’environ 6 microns d’épaisseur, soit celle d’un cheveu — et le décaler progressivement ? L’intérêt de faire varier l’angle entre les deux cristaux est d’acquérir un degré de contrôle supplémentaire de la lumière », explique Pr Michaël Lobet.

Twister pour contrôler

La photonique permet d’effectuer des opérations à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde, la vitesse la plus élevée de l’Univers. Cela la rend particulièrement intéressante pour effectuer des calculs, potentiellement même plus que l’électronique. Et ce, à moindre coût énergétique.

Cependant, l’électron présente un avantage : il possède une masse et une charge, ce qui permet de le manipuler facilement avec un champ électrique, et d’ainsi contrôler le courant. La lumière, en revanche, est plus difficile à maîtriser : elle interagit peu avec la matière, traverse rapidement les matériaux, rendant son contrôle plus complexe.

« Toutefois, à l’instar de ce qui se passe dans le graphène et avec les électrons, lorsque l’on superpose plusieurs couches de cristaux, cette matière torsadée présente un atout particulier : elle peut créer des moirés, ces motifs d’interférence qui permettent à la lumière d’interagir plus fortement. Et nous, nous étudions spécifiquement la physique des moirés optiques. L’originalité de l’approche que l’on a développée avec nos collègues de l’Université de Stanford, c’est d’ajouter un degré de contrôle supplémentaire de la lumière en jouant sur l’angle entre les deux cristaux photoniques, ce qui provoque ces interférences », poursuit le Pr Lobet.

« L’intérêt de notre structure de moiré, c’est que la lumière arrive à sa surface, passe au travers des cristaux et, en fonction de l’angle appliqué entre les deux cristaux photoniques, on parvient à la faire sortir de façon continue selon un angle voulu. Autrement dit, notre système permet de changer la direction de propagation du faisceau en contrôlant l’angle entre les couches.»

Réseau en échelette

Michaël Lobet est également chercheur associé à Harvard, l’université américaine où il a réalisé son postdoctorat il y a déjà quelques années. « Je reste en contact avec l’équipe d’Eric Mazur et nous continuons à collaborer. C’est en trio, avec l’Université de Stanford, que nous continuons de développer, à la fois sur le plan expérimental et le plan théorique, le champ de recherche sur les cristaux photoniques twistés – même si cette étude-ci est le fruit du duo Universités de Namur et de Stanford. Notre équipe namuroise compte des spécialistes en techniques d’optimisation numérique, en machine learning, en apprentissage automatique, notamment le Professeur Alexandre Mayer (chercheur qualifié FNRS) et son doctorant Nicolas Roy. Ces systèmes d’apprentissage profond ont été utilisés pour optimiser nos systèmes. »

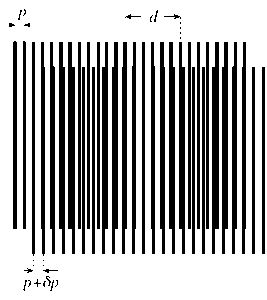

« Grâce à nos algorithmes, nous avons exploré un large éventail de configurations possibles pour structurer les cristaux. Pour reprendre l’image des raquettes de plage, nous les avons testées avec plus ou moins de trous à leur surface, afin de voir si le faisceau lumineux pouvait être dévié à sa sortie selon un angle précis. L’important était de concentrer la lumière dans une direction précise, pour éviter l’éclatement du faisceau dans différentes directions. Cela nous a permis d’améliorer légèrement les résultats obtenus lors de la première expérience menée à Stanford. »

« En menant nos optimisations, nous avons découvert qu’il était possible d’expliquer ce phénomène à l’aide d’un modèle analytique inédit, plus simple. Il s’agit d’un « réseau de diffraction en échelette », dont le profil en dents de scie rappelle un toit d’usine. C’est l’une des innovations que nous présentons dans notre article. »

Certes, il s’agit de recherche fondamentale, mais « on peut imaginer que ce dispositif photonique bicouche et twisté puisse servir, par exemple, à suivre des satellites sans avoir à déplacer ni l’émetteur ni le récepteur. Une autre application, actuellement étudiée par la société Meta, concerne la miniaturisation des casques de réalité virtuelle, afin de les réduire à la taille d’une simple paire de lunettes », conclut Pr Lobet.