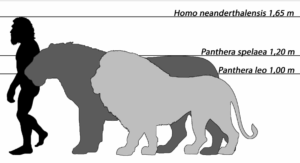

Les Néandertaliens fabriquaient des outils à partir d’os de lion des cavernes (Panthera spelaea). Cette découverte a été réalisée dans la grotte Scladina, située à Sclayn (Andenne), dans une couche archéologique datée d’environ 130 000 ans avant notre ère (fin du Pléistocène moyen). Au sein de cette couche, Grégory Abrams, archéologue postdoctorant à l’UGent, a mis au jour des fragments d’un tibia de lion intentionnellement façonnés.

Ces ossements ont été découverts dans la grotte Scladina entre 1982 et 1986. Et sont, depuis lors, conservés dans les riches collections fauniques du célèbre site préhistorique. Leur identification comme os de lion des cavernes a été confirmée grâce à des analyses protéomiques.

Ciseau à bois puis retouchoirs

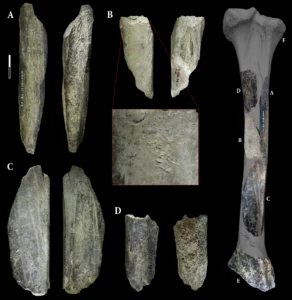

L’os de tibia de lion des cavernes a d’abord servi de ciseau. « C’était probablement un ciseau à bois », précise le Dr Grégory Abrams. « Il a dû être employé sur une matière tendre, car sinon son tranchant se serait rapidement écrasé. Au départ, je pensais qu’il avait pu servir à briser des os pour en extraire la moelle, mais ce n’est pas le cas : s’il avait été utilisé ainsi, il aurait été bien plus abîmé et émoussé. »

L’outil fabriqué à partir d’un os de lion aurait-il pu servir d’arme de chasse ? « À ce jour, aucune trace n’a jamais été découverte indiquant que des Néandertaliens auraient confectionné des armes destinées à tuer des animaux à partir d’ossements d’autres animaux. »

Le ciseau à bois a ensuite connu une seconde vie : il a été transformé en retouchoirs, ces petits outils servant à fabriquer ou à entretenir des outils en silex. C’est grâce à la technique des remontages que le chercheur a pu reconstituer l’histoire complète de l’utilisation du tibia de lion des cavernes.

« En retraçant les différentes étapes des actions menées sur l’os, j’ai constaté des retouches sur deux des fragments. Les surfaces médullaire et corticale avaient été volontairement amincies pour créer un biseau, qui a servi comme tel, avant que l’os ne soit fragmenté pour devenir des retouchoirs. Aucune trace transversale liée à l’usage du retouchoir ne recoupe le plan de fracture, ce qui montre bien que la deuxième transformation est intervenue après coup. »

Question de fraîcheur de carcasse

Pour Grégory Abrams, il ne fait aucun doute qu’au moment où l’os de tibia a été récupéré pour fabriquer le ciseau, la carcasse portait encore de la chair ou des tendons. Elle devait donc être suffisamment fraîche pour que les Néandertaliens sachent qu’il s’agissait d’un lion. Mais quel raisonnement l’a conduit à cette conclusion ?

À la mort d’un animal, le collagène — cette substance qui, de son vivant, rend son squelette élastique et lui évite de se briser à chaque pas — disparaît progressivement. Les os deviennent alors de plus en plus minéraux. « Or, un os riche en collagène et un os devenu minéral ne se brisent pas de la même façon. La manière dont les ossements de lion des cavernes ont été fracturés montre qu’ils étaient encore très élastiques et contenaient beaucoup de collagène. La mort de l’animal avait donc eu lieu peu de temps avant le prélèvement du tibia », explique le chercheur postdoctorant à l’UGent.

Cela est confirmé par la présence de traces de découpe sur les os, qui indiquent qu’il restait encore de la matière tendre comme de la chair, des tendons ou des ligaments sur la carcasse.

« Un autre indice réside dans la présence de restes de périoste sur la surface de certains outils. C’est cette fine couche graisseuse que l’on trouve autour des os, comme celle qui rend une côtelette glissante. Pour les Néandertaliens, cela compliquait la prise en main et réduisait la précision de l’outil utilisé pour travailler l’os. Sur les ossements de tibia de lion des cavernes, on observe ainsi souvent des stries de raclage, preuve qu’ils ont frotté la surface avec une pierre pour enlever cette pellicule grasse. »

Un décès hors de la grotte

Si ces indices montrent qu’il restait assez de matière organique sur la dépouille du lion pour que les Néandertaliens sachent de quel animal il s’agissait, il demeure impossible de savoir s’ils l’ont eux-mêmes tué ou s’ils ont simplement trouvé sa carcasse. « Cela reste une question ouverte. Je n’ai pas relevé de traces d’impact causé par un objet contondant, comme un épieu », précise Dr Abrams.

Jusqu’à aujourd’hui, la seule et unique trace attestant d’une interaction entre les Néandertaliens et le lion des cavernes a été mise au jour en Allemagne. Des chercheurs y ont découvert la marque laissée par un épieu fiché dans une côte, preuve que ces hominidés auraient chassé le lion des cavernes. De petites traces de découpe sur les os des extrémités des pattes suggèrent également que sa peau aurait été récupérée.

Cette trace est à peu près contemporaine du tibia de lion des cavernes transformé en outils, daté d’il y a 130.000 ans, objet de l’étude du Dr Abrams. « Avant l’Aurignacien, c’est-à-dire avant les premiers Hommes modernes, on ne trouve aucune trace d’utilisation du lion pour fabriquer des outils. A partir de l’Aurignacien (dès 43.000 ans avant le présent, NDLR), en revanche, les Hommes modernes commencent à collecter notamment les canines de grands prédateurs, tels que les lions ou les ours, pour les transformer en outils. »

« D’après l’état actuel de mes recherches – même si je ne peux pas l’affirmer avec certitude tant que la grotte Scladina n’a pas été complètement fouillée et vidée –, je pense que le lion utilisé par les Néandertaliens, objet de mon étude, n’était pas mort dans la grotte. Si cela avait été le cas, j’aurais retrouvé beaucoup plus d’ossements de lion que ce que j’ai découvert jusqu’à présent. J’ai plutôt l’impression qu’il s’agissait d’un animal qui a été soit trouvé, soit chassé à l’extérieur de la grotte, et dont une partie a ensuite été rapportée dans la grotte pour fabriquer des outils. Il est aussi possible que les Néandertaliens aient importé directement dans la grotte des outils déjà fabriqués, puis les y aient abandonnés. »

« Cette découverte constitue la plus ancienne preuve connue de transformation d’os de lion en outils par les Néandertaliens. Cela démontre leur capacité d’adaptation, leur excellente connaissance des matériaux osseux, de leurs propriétés mécaniques et d’une complexité comportementale encore sous-estimée », conclut Dr Grégory Abrams.