Série : Les forces naturelles à l’œuvre (1/3)

Les 14, 15 et 16 juillet 2021 restent gravés dans la mémoire de nombreux Belges. Durant ces trois jours, des trombes d’eau d’une intensité rare s’abattent en continu sur l’est du pays. Jusqu’à 300 mm de précipitations tombent, soit plus du double de la moyenne mensuelle habituelle pour un mois de juillet dans la région. Très vite, les rivières débordent et les rues se transforment en torrents. Le bilan matériel et humain est lourd, et l’événement est rapidement qualifié d’« inondations du siècle ».

Une telle catastrophe, est-elle vraiment vouée à ne plus se reproduire de sitôt ? Rien n’est moins sûr, selon Josip Brajkovic, doctorant au département de géographie de l’ULiège et membre du laboratoire de climatologie et topoclimatologie, dont la thèse porte sur l’impact du changement climatique sur la fréquence et l’intensité des épisodes de fortes pluies en Belgique, et leurs conséquences hydrologiques (comme les inondations).

Le climat belge au microscope

Cette étude s’insère dans le projet CORDEX.be II (2022-2026) financé par BELSPO et réunissant l’ULiège, la KU Leuven, l’UGent, l’IRM et le VITO. Il vise à produire des scénarios climatiques pour la Belgique, en mettant l’accent sur l’étude des événements extrêmes (canicule, sécheresse, fortes précipitations).

Concrètement, pour anticiper l’évolution du climat sur le long terme, les climatologues réalisent des projections climatiques. Celles-ci sont produites à l’aide de modèles numériques, qui traduisent différentes trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre en réchauffement global, ainsi qu’en modifications climatiques (précipitations, températures, etc.).

Les modèles globaux fonctionnant typiquement à une résolution de 100 à 200 km, les chercheurs utilisent des modèles dits régionaux pour évaluer les impacts du dérèglement climatique à l’échelle d’un pays. Dans ses recherches, Josip Brajkovic s’appuie notamment sur le modèle MAR, développé à l’ULiège, qui permet de simuler le climat à une résolution spatiale de 5 km.

Chaleur accrue, pluies renforcées

Le 1er volet de sa thèse visait à déterminer les tendances des précipitations extrêmes sur notre territoire d’ici à 2100. Pour y parvenir, MAR a été alimenté par 6 modèles climatiques globaux, selon 4 trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre.

Le 1er scénario, le plus optimiste, correspond à une forte réduction des émissions, limitant le réchauffement mondial à 1,8 °C d’ici à 2100 par rapport à la période préindustrielle (1850–1900). Le deuxième, de son côté, prévoit une stabilisation des émissions, conduisant à une hausse des températures de 2,7 °C. Le troisième scénario, considéré à ce jour comme le plus probable, repose sur une augmentation des émissions, entraînant un réchauffement de 3,6 °C. Enfin, le scénario le plus pessimiste suppose une forte hausse des émissions, dans un monde à + 4,4 °C.

« Une fois les simulations réalisées avec MAR, nous avons obtenu 24 séries temporelles de pluies, chacune issue d’un modèle climatique spécifique, dans un scénario donné », précise Josip Brajkovic. Et les résultats sont sans appel : « Même dans le cas d’un scénario optimiste, les précipitations seraient à l’avenir bien plus fréquentes et extrêmes par rapport à la période de référence (1950-2021) sur l’ensemble du pays. Et chaque degré supplémentaire de réchauffement empirerait la situation ».

De fait, plus l’air est chaud, plus il est humide. Selon un principe physique bien établi, décrit par la loi de Clausius-Clapeyron, chaque degré supplémentaire de l’air conduit celui-ci à contenir environ 7 % d’humidité en plus. Par ailleurs, un air plus chaud est également plus léger et a tendance à s’élever plus facilement. En montant en altitude, il se refroidit, ce qui déclenche la condensation de la vapeur d’eau qu’il contient et la formation de nuages. Ce processus renforce les phénomènes convectifs, favorisant la formation d’orages et d’épisodes de pluies violentes.

Le relief, moteur des fortes pluies

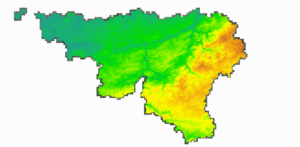

A noter que, si tout le pays risque de connaître à l’avenir davantage d’épisodes de fortes pluies, certaines régions y seraient plus exposées que d’autres. C’est le cas du Massif ardennais, et particulièrement les vallées de la Vesdre et de la Semois, aux reliefs particulièrement marqués.

« Quand une masse d’air humide rencontre un relief, elle ne peut pas le traverser en ligne droite et est contrainte de s’élever le long des pentes. Ce mouvement ascendant provoque son refroidissement, ce qui favorise la condensation de la vapeur d’eau qu’elle contient, et donc l’intensification des précipitations. La quantité de pluie varie donc selon la trajectoire suivie par une masse d’air. Chez nous, les pluies sont souvent moins importantes lorsque une masse d’air traverse la Basse Belgique plutôt que la Haute Belgique. »

« En juillet 2021, la dépression, déjà très chargée en humidité, était alors centrée sur la Haute Ardenne. Si elle avait été plutôt située sur la Flandre, il y aurait eu beaucoup de pluies, mais sans doute moins », indique Josip Brajkovic.

Gouttes froides : un phénomène appelé à s’amplifier ?

Le chercheur souligne que ces résultats restent des projections, susceptibles d’être réévaluées à la hausse. « Dans une étude, on suggère que les modèles actuels pourraient sous-estimer certains effets du réchauffement climatique, comme son influence sur la dynamique globale de la circulation des masses d’air.»

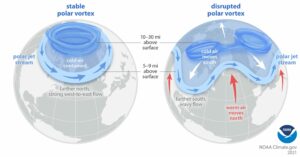

Pour rappel, ce sont les jet-streams – ces courants d’air rapides qui tournent autour de la Terre à environ 10 km d’altitude – qui dictent la provenance des masses d’air. Dans l’hémisphère nord, le jet-stream polaire empêche ainsi l’air chaud de l’équateur de remonter vers l’Arctique, tout en freinant la descente d’air polaire vers le sud. Or, en raison du changement climatique, ce courant ralentit et ondule de plus en plus.

« Ces oscillations favorisent des trajectoires atypiques des masses d’air, et on observe aujourd’hui davantage de gros anticyclones qui se bloquent sur l’Europe (les ‘dômes de chaleur’), ou bien des ‘gouttes froides’ qui génèrent d’importantes précipitations ». Ce phénomène de goutte froide se retrouve d’ailleurs derrière le déluge de 2021, et les épisodes de pluie exceptionnels survenus récemment en Europe centrale (septembre 2024) et en Espagne (octobre 2024).

Josip Brajkovic étudie désormais les conséquences de ces épisodes extrêmes en exploitant un ensemble de modèles hydrologiques, également mis au point par l’ULiège, permettant de prédire les débits et les crues d’une rivière sur base de données de précipitations.