Série : Les forces naturelles à l’œuvre (2/3)

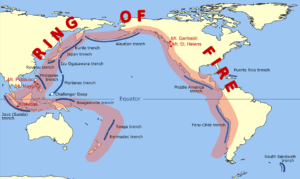

Certaines éruptions volcaniques pourraient absorber davantage de carbone qu’elles n’en émettent. En d’autres mots, ces volcans agiraient comme de véritables puits de carbone. C’est ce que suggère une étude récente menée par des chercheurs de l’UCLouvain, en collaboration avec l’Université de Genève, dans la région andine de l’Equateur, au cœur de la ceinture de feu du Pacifique. Une découverte qui bouscule l’image que l’on a du volcanisme, plus souvent associé à la libération massive de gaz dans l’atmosphère.

Les terres volcaniques, accumulatrices de carbone

Sur Terre, le carbone circule en permanence entre l’atmosphère, les océans, la biosphère, les sols et les roches de la croûte terrestre. La participation des volcans à ce cycle est bien établie. De manière intuitive, on comprend que les éruptions contribuent à l’émission de CO2 dans l’atmosphère. Ce que l’on sait moins, c’est qu’elles permettent aussi de piéger dans les sols de grandes quantités de carbone.

« Bien qu’ils ne couvrent qu’environ 1 % de la surface terrestre, les sols volcaniques contiennent au moins 5 % du carbone stocké dans les sols. Et ce chiffre est probablement sous-estimé, car il ne tient compte que des 30 premiers centimètres de profondeur », fait savoir le Pr Pierre Delmelle, chercheur au Earth & Life Insitute de l’UCLouvain, et premier auteur de l’étude.

Des sols qui entravent l’activité bactérienne…

Comment ces terres, parviennent-elles à emmagasiner autant de carbone ? Pour comprendre, rappelons que les plantes, par photosynthèse, captent le CO2 atmosphérique pour produire de la matière organique, principalement des sucres comme le glucose, et ainsi se développer.

« Quand les végétaux meurent, la majeure partie de cette matière organique est décomposée par des micro-organismes, essentiellement des bactéries. Ce processus a pour effet de libérer du CO2 dans l’atmosphère. Mais une petite fraction de la matière organique échappe à cette décomposition et le carbone organique qu’elle contient peut alors rester stocké dans les sols pour une période plus ou moins longue », rappelle le bioingénieur.

Les sols volcaniques, en particulier, se montrent très efficaces pour piéger ce carbone. « Formés à partir de matériaux volcaniques comme les cendres, ils possèdent des propriétés uniques qui leur permettent de stabiliser une proportion plus importante de matière organique, limitant ainsi sa décomposition par les bactéries. »

…et des éruptions qui en rajoutent une couche

Lors d’éruption, ces terres riches en carbone peuvent être ensevelies sous des dépôts de cendre, dont l’épaisseur varie selon la puissance de l’évènement. Celle-ci est mesurée par l’indice d’explosivité volcanique (VEI), de 0 à 8, déterminé par le volume de matériaux expulsés et la hauteur du panache.

« Cette couche de cendre isole alors de la surface la matière organique et les décomposeurs. Privés d’oxygène, ceux-ci voient leur activité fortement ralentie. En conséquence, moins de matière est dégradée, et plus de carbone reste piégé dans le sol ». Sur ces cendres, un nouveau sol finira par se former qui, à son tour, accumulera du carbone organique au fil du temps. « D’éruption en éruption, on assiste donc à la formation de couches successives de sols riches en carbone, prises en sandwich entre des dépôts volcaniques », explique le Pr Delmelle.

Mais une question demeure : quel est le bilan entre cette accumulation de carbone dans les sols et les émissions de CO2 produites par les éruptions ? Pour le déterminer, le chercheur et ses collègues ont étudié l’ensemble volcanique Atacazo-Ninahuilca, situé dans la cordière des Andes équatorienne.

Sur les traces de deux événements millénaires

Ce site a connu deux éruptions explosives de niveau VEI 5, il y a environ 4 400 et 2 200 ans, bien documentées. « On sait notamment où s’y trouvent les dépôts volcaniques liés aux deux événements. » Aussi, en se basant sur le volume de cendres émis, les chercheurs ont calculé les émissions de CO2 liées à ces éruptions. En parallèle, ils ont estimé le stock de carbone organique dans ces anciens sols.

Ce cas d’étude a appris à l’équipe qu’une seule éruption a permis d’enfouir plus de carbone qu’elle n’en a émis. Forts de cette découverte, les scientifiques ont étendu leur analyse à l’ensemble de la région.

Un bilan carbone positif sur 12 000 ans

Pour cela, l’équipe a développé un modèle informatique pour établir le bilan entre le carbone stocké dans les sols et le CO2 émis par les grands phénomènes éruptifs survenus au cours des 12 000 dernières années dans la région. En tout, 42 événements avec un VEI compris entre 4 et 6 ont été pris en compte, issus de 10 volcans.

Les chercheurs ont ensuite simulé plusieurs scénarios et en ont tiré une conclusion claire : « Même nos scénarios les plus prudents suggèrent que les éruptions explosives de grande ampleur enfouissent plus de carbone organiques qu’elles n’émettent de CO2 ». D’après leurs estimations, la quantité de carbone organique ensevelie par les retombées de cendres dépasserait même de 3 à 15 fois l’ensemble des émissions libérées.

« Ce sont des résultats contre-intuitifs, car, quand on pense aux éruptions, on a surtout en tête leurs grandes émissions de gaz. Notre étude met en lumière l’apport potentiellement sous-estimé des volcans au cycle du carbone. Ce travail concerne toutefois une seule région, et il faudrait maintenant tester cette idée à d’autres volcans explosifs », conclut prudemment le Pr Delmelle.