Série : Les forces naturelles à l’œuvre (3/3)

Chaque année, l’Europe connaît plus de 60 000 feux de forêts, qui brûlent en moyenne un demi-million d’hectares, soit près du double de la superficie du Luxembourg. Jusqu’ici relativement épargnée par son climat tempéré et plus humide, la Belgique pourrait ne plus rester longtemps à l’abri des flammes.

Un rapport récent de l’European Academies Science Advisory Council (EASAC) met en garde : en raison du changement climatique, le risque d’incendies extrêmes augmente sur le continent. Et si la Méditerranée reste la plus exposée, les régions alpines, boréales et continentales – dont fait partie notre pays – doivent aussi s’y préparer.

Il y a quelques mois, l’Institut Géographique National (IGN) et le Centre belge d’analyse des risques liés au changement climatique (Cerac) tiraient d’ailleurs la sonnette d’alarme à ce sujet. Donnant un aperçu des défis que doit surmonter la Belgique face au risque croissant de feux de végétation.

Le climat en cause… mais pas seulement

Les tendances des incendies forestiers en Europe reflètent celles observées à l’échelle mondiale, avec une augmentation des feux de haute intensité. En Belgique, ceux-ci demeurent actuellement peu intenses, peu étendus et rarement simultanés sur plusieurs sites. Mais cette situation pourrait évoluer dans les 15 à 20 ans d’après le Cerac : « On s’attend à ce que les feux de végétation deviennent plus fréquents, plus intenses et, surtout, plus dispersés. On pense aussi que la fenêtre temporelle, jusqu’ici réduite essentiellement aux étés secs, pourrait s’étendre du printemps à l’automne », indique le Dr Nils Bourland, bioingénieur et coauteur du rapport belge.

Dans celui-ci, les experts préconisent ainsi le renforcement de la recherche interdisciplinaire sur la dynamique feux-climat, en développant notamment des modèles climatiques couplant l’hydrologie et la dynamique de végétation.

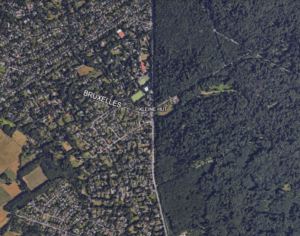

Soulignons toutefois que, si le changement climatique est un facteur clé de l’évolution des incendies en Europe, l’EASAC met aussi en évidence l’impact des transformations dans l’usage des terres. Et notre pays illustre bien ces enjeux : la fragmentation des paysages – la Belgique est le 2e pays le plus fragmenté d’Europe –, la proximité entre zones naturelles et urbaines, ainsi que certaines réglementations contribuent involontairement à accentuer les risques.

Massifs et habitants dangereusement proches

« On retrouve cette fragmentation paysagère typiquement en Flandre. Elle se traduit par la présence de petits massifs forestiers isolés les uns des autres. L’avantage est que si un feu s’y déclare, il a moins de chances de s’étendre. Mais la forte densité de population du territoire conduit à une grande proximité des zones habitées avec ces massifs, ce qui augmente le risque de départ d’incendie », rappelle le Dr Bourland.

De fait, 90% des feux en milieux naturels sont dus à l’activité humaine, imprudence (cigarette, brasero, barbecue…) ou actes malveillants. Les causes naturelles, comme la foudre, sont très rares, d’après les statistiques françaises sur le sujet – la Belgique n’en disposant pas.

Par ailleurs, l’embrasement d’un petit massif forestier peut suffire à menacer les zones résidentielles voisines. Si le bois se situe près d’un hôpital, d’une maison de repos, d’une école ou d’une crèche, les fumées posent rapidement des problèmes de santé publique, même en l’absence de tout dégât matériel majeur. Sans parler de l’évacuation de la population.

Le bois mort, un atout… et un danger

A cela, s’ajoute une évolution de fond : la surface forestière en Belgique a progressé de 25 % au cours des 150 dernières années, augmentant ainsi le réservoir de combustible naturel. « Un phénomène encore amplifié par la présence de bois morts », ajoute le Dr Bourland.

En Wallonie, le code forestier impose effectivement depuis plus de 15 ans le maintien d’arbres morts à concurrence de deux arbres par hectare.

« A une époque, les forêts étaient surtout vues comme des lieux de production et le bois mort considéré comme nuisible à la santé de la forêt. Depuis, on a appris que ce dernier, qu’il soit sur pied ou au sol, dope la biodiversité dans les peuplements et leur résilience en hébergeant toutes sortes de communautés : champignons, insectes, rongeurs… Le problème est qu’en période de sécheresse prolongée, ce bois devient un véritable combustible. Selon les essences concernées, il peut même intensifier les feux. »

Recherche, données et gouvernances unifiées

Parmi leurs nombreuses recommandations, le Cerac et l’IGN appellent à mieux soutenir la recherche sur la vulnérabilité et l’écologie des incendies, incluant l’étude du lien entre les espèces et leur sensibilité aux incendies, ou encore la réalisation d’inventaires de bois morts et vivants.

Autre suggestion du rapport : mettre en place un système de collecte de données fiables et accessibles sur les feux de végétation (météo, lieu, taille, moyens mobilisés, dommages…), en vue d’établir des tendances, d’identifier les zones vulnérables et d’améliorer les stratégies futures.

Données qui pourront également être utilisées à des fins de recherche scientifique, de modélisation des risques et d’évaluation des mesures de prévention. « A ce jour, les statistiques sont soit inexistantes, soit imprécises. En outre, aucune enquête n’est menée lorsqu’un feu prend en milieu naturel, a fortiori quand il n’y a pas de victime. Dans la très grande majorité des cas, on ignore donc l’origine du départ du feu. »

Plus globalement, « nous conseillons de mettre sur pied un organe de coordination nationale qui regrouperait chercheurs, professionnels de la santé, première et seconde lignes d’intervention, autorités locales, etc. en vue d’unir et d’accroître l’efficacité de la très grande diversité des acteurs concernés par la problématique », conclut le Dr Bourland.