« Bujumbura est un mauvais site pour abriter une si grande ville. On aurait dû la bâtir ailleurs, dans les plateaux. Mais pas au fond du Rift Est-Africain, une zone naturellement très inondable. » Ces mots sont ceux de Aloys Ndayisenga, professeur de géographie à l’Université du Burundi. Ils ont été collectés par Mathias Hauwaert et Brandon Ndikumana, ingénieurs civils architectes, dans le cadre de leur mémoire. Récompensé par Ingénieurs sans frontière, il a été réalisé de concert au sein de la faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme à l’UCLouvain.

Leur recherche multiscalaire (à l’échelle du sous-bassin versant, mais aussi du quartier et de la rue) s’inscrit à la croisée de l’urbanisme et de la gestion des risques hydrologiques. Elle vise à établir des stratégies d’adaptation urbaine et territoriale afin de renforcer la résilience de la ville de Bujumbura et de ses habitants.

Une épée de Damoclès hydrologique

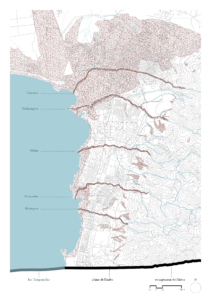

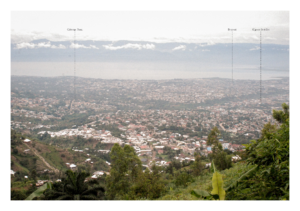

La capitale économique du Burundi compte un peu plus d’un million d’habitants. Elle est située au bord du lac Tanganyika, avec directement dans son dos l’escarpement abrupt du Mirwa et ses montagnes de plus de 2000 m d’altitude. Elle est traversée transversalement par plusieurs rivières, dont la Ntahangwa, qui ont marqué son relief de vallées encaissées.

A l’instar des terribles inondations d’avril et mai 2021 qui ont impacté pas moins de 52.000 personnes – dont 22.580 ont dû être déplacées -, Bujumbura est soumise à de nombreux risques hydrologiques, que le changement climatique amplifiera. Lors des fortes pluies, les crues des rivières traversant la ville inondent la plaine, située en aval. Suite à leur important débit, ces rivières ne cessent de creuser leur lit, engendrant un effondrement des berges au cœur même de la ville. Quant aux eaux de ruissellement, elles génèrent des problèmes de ravinement en amont.

Un TFE en duo

« L’approche du bassin versant permet de relier de façon transversale ces trois risques prédominants », expliquent Mathias Hauwaert et Brandon Ndikumana. Pour clôturer leur cursus d’ingénieurs civils architectes, ils ont réalisé un mémoire en commun dénommé «Habiter la Ntahangwa – entre risques et résilience – Adaptation urbaine et territoriale face aux risques hydrologiques à Bujumbura – Burundi».

Celui-ci s’est déroulé sous la supervision de Chiara Cavalieri, professeure d’urbanisme au sein de la faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme à l’UCLouvain. Et de Sandra Soares Frazao, professeure d’hydraulique et responsable du pôle génie civil et environnemental à l’UCLouvain.

Analyse morphologique et enquêtes de terrain

Le travail de recherche s’est concentré sur le bassin versant de la Ntahangwa, une des rivières traversant transversalement Bujumbura. « Nous y avons sélectionné trois sous-bassins versants. Chacun a sa propre morphologie urbaine et fait face à un risque hydrologique différent. Gikungu Rural est soumis au risque de ravinement. Kigobe Sud-Est à celui d’effondrement des berges. Et Buyenzi, à celui d’inondations », précisent Mathias Hauwaert et Brandon Ndikumana.

« Nous avons effectué des relevés de terrain en prêtant une attention particulière à la morphologie du tissu urbain et à une série d’autres éléments. » La morphologie urbaine renvoie à la forme urbaine. Autrement dit, elle correspond à la forme physique de la ville, la constitution progressive de son tissu urbain et les figures urbaines qui en découlent (rues, places, îlots, etc.). Elle est le résultat des conditions historiques, politiques, culturelles (notamment architecturales) dans lesquelles la ville s’est créée et s’agrandit.

« Sur cette base, nous avons identifié les habitants exposés et non exposés au risque hydrologique dans chacun des 3 sous-bassins versants. Nous avons réalisé des enquêtes de terrain en août 2022 ainsi qu’en février et mars 2023 : cela était primordial, principalement en raison de la grande rareté de données dans laquelle la recherche s’inscrivait. »

« En parallèle, nous avons discuté de nos observations avec des universitaires et d’autres experts de différents horizons. »

Renforcer la résilience

« L’utilisation du logiciel de modélisation numérique SWMM a permis de quantifier divers éléments hydrologiques. Mais aussi de tester virtuellement plusieurs interventions concrètes à l’échelle du quartier (facilitation de l’infiltration de l’eau en amont, consolidation des berges en aval etc), lesquelles sont des projets de modification à une micro-échelle découlant d’autres projets déjà mis en œuvre par les résidents et les autorités. Le logiciel a également permis d’en évaluer les impacts », expliquent Mathias Hauwaert et Brandon Ndikumana.

« Une piste de recherche pour l’avenir serait d’enrichir notre approche d’ingénieurs-architectes avec de nouvelles disciplines, notamment la sociologie. »

Un travail récompensé

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’UMons, ce travail de fin d’études a remporté le Prix Ingénieurs sans frontières – Philippe Carlier 2023. Celui-ci récompense un mémoire proposant des solutions techniques répondant aux besoins exprimés par les pays en développement.

« Les membres du jury ont fortement apprécié la prise en compte des besoins locaux. Mais aussi l’implication des parties prenantes et l’aspect collaboratif. Et ce, notamment, grâce à des entretiens semi-directifs avec les experts, les habitants et les responsables administratifs », conclut Ire Hülya Altinok, présidente des jurys des prix Ingénieurs sans frontières.