Comment serait la Terre aujourd’hui si l’humain n’avait pas posé sa main destructrice sur différents écosystèmes ? Pour esquisser ce faciès naturel, une équipe internationale menée par Jean-François Bastin, professeur en télédétection et écologie au sein de l’Unité Biodiversité, Ecosystèmes et Paysages à Gembloux-Agro Biotech (ULiège), a construit un modèle informatique et l’a alimenté de milliers de données satellitaires du couvert végétal de zones protégées partout sur le globe. Et ce, en intégrant des données relatives aux incendies et aux herbivores qui façonnent les écosystèmes des 800 écorégions de la planète. Tant en tenant compte du changement climatique

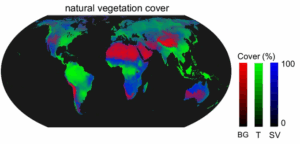

Résultats ? 43 % des terres émergées pourraient être naturellement boisées, 39 % pourraient accueillir de la végétation basse (des plantes herbacées ou arbustives) et 18 % seraient dominées par du sol nu (hors surfaces glacées ou urbaines), où une végétation temporaire vient pointer son nez de temps à autre.

Inutile de planter une forêt en plein désert

« C’est la première fois qu’un tel effort à l’échelle globale est réalisé avec une approche quantitative. Cette évaluation du potentiel naturel des trois grands types de végétation a pour objectif d’orienter les parties prenantes dans leurs choix, afin de faciliter la prise de décision en matière de restauration et d’identifier les possibilités propres à chaque site », explique Pr Bastin.

En effet, certains projets de reforestation sont parfois envisagés dans des zones inadaptées. À l’inverse, il arrive que l’on privilégie le maintien d’un couvert herbacé là où, naturellement, une forêt devrait se développer.

Focus sur les aires protégées

Pour évaluer le potentiel naturel actuel de la planète, les chercheurs ont cherché à se rapprocher au maximum des conditions naturelles. À cette fin, ils ont analysé des images satellitaires de très haute résolution et caractérisé la végétation sur plus de 40 000 « placettes » de 0,5 hectare situées dans des zones protégées réparties à travers le monde. Ces placettes ont été sélectionnées dans des zones relevant des trois premières catégories (I, II et III) définies par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).

Depuis 1994, cette organisation distingue six catégories d’aires protégées, établies selon un gradient allant du niveau de naturalité et de contraintes le plus élevé au moins strict. Les catégories I (réserves naturelles intégrales et zones de nature sauvage) à III visent en premier lieu à protéger l’intégrité écologique des écosystèmes et des processus naturels. Les sites relevant des catégories II (parc national) et III (monument naturel) remplissent également des fonctions récréatives et éducatives.

Le feu et les herbivores : des constructeurs d’écosystèmes

Dans leur modèle, les chercheurs ont pris en considération deux paramètres qui façonnent profondément les écosystèmes. A savoir le feu et les herbivores.

« Le feu est un acteur prépondérant dans la construction d’un écosystème. Cet été, d’énormes incendies de forêt ont eu lieu en Europe et en Amérique du Nord. Mais le feu n’est pas forcément toujours associé à de telles catastrophes. »

« Nous avons également estimé la biomasse d’herbivores sauvages par kilomètre carré susceptible d’occuper les zones étudiées à l’échelle mondiale, ainsi que les effets de cette densité sur les écosystèmes. Par exemple, dans une savane où les bisons et les zèbres sont abondants, leur consommation importante de jeunes pousses contribue à limiter la régénération ligneuse et à maintenir un paysage ouvert, dominé par les plantes herbacées », précise Jean-François Bastin.

Des choix de gestion cruciaux pour 675 millions d’hectares de surface terrestre

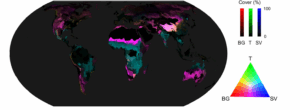

La planète est subdivisée en 800 écorégions. « Pour chacune d’elles, nous avons fait tourner le modèle en testant différentes intensités de feu et diverses densités d’herbivores, afin d’évaluer leur impact sur les écosystèmes. »

« Cette approche a permis de produire une carte mettant en évidence les zones où les choix de restauration soulèvent des questions majeures (par exemple, restaure-t-on plutôt des forêts ou des milieux ouverts ?). En effet, dans ces régions, qui concernent au moins 675 millions d’hectares, les décisions de gestion liées au réensauvagement ou aux feux — qu’il s’agisse d’exclure le feu ou d’en prescrire l’usage (comme cela se fait, par exemple, dans certaines réserves de faune en Afrique pour maintenir un milieu ouvert herbacé favorable à la mégafaune herbivore) — peuvent avoir des conséquences particulièrement significatives. »

« Nos résultats indiquent également que la régulation de la fréquence des incendies et de la densité d’herbivores sauvages pourrait avoir un impact plus important sur la végétation naturelle que les changements climatiques prévus d’ici 2050 ! Cela met en évidence la responsabilité des décideurs d’orienter les actions de conservation et de restauration vers un avenir durable, favorable au maintien de la biodiversité », conclut Pr Jean-François Bastin.