Le Jugement d’Ani pour tous, le mythe du « moustique du métro », trois gènes influencent l’allaitement maternel, 329 millions de tonnes de CO₂: l’empreinte carbone de la consommation de viande aux Etats-Unis…

À la rédaction de Daily Science, nous repérons régulièrement des informations susceptibles d’intéresser (ou de surprendre) nos lecteurs et lectrices. Avec, à la demande de notre lectorat, un regard plus international.

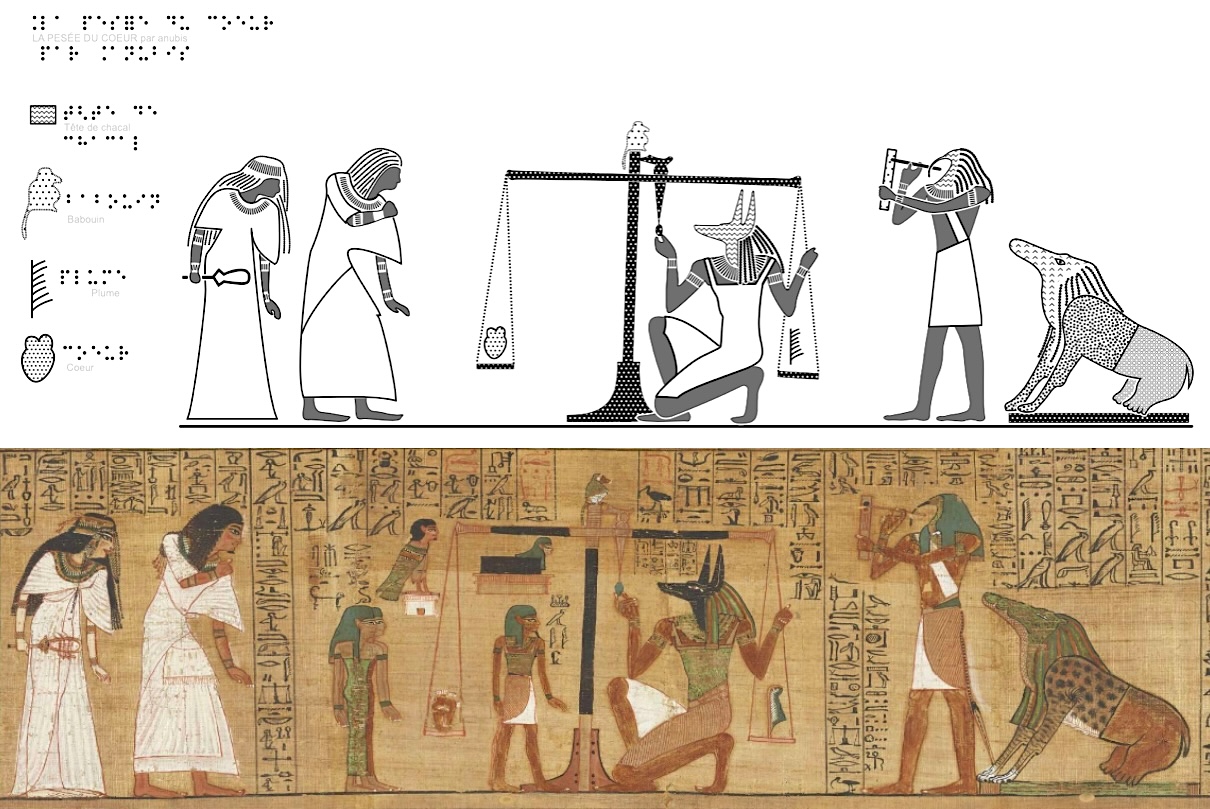

Le Jugement d’Ani pour tous

Au musée de la médecine de l’ULB, « le Jugement d’Ani » est accessible aux personnes en situation de handicap, grâce à un parcours inclusif qui a été mis en place par l’équipe.

L’original du célèbre papyrus est conservé au British Museum. Il décrit un rite de passage de la vie à la mort, dans l’Egypte ancienne. Le cœur du défunt est pesé face à la plume de Maât, déesse de la vérité, sous la surveillance d’Anubis (dieu à tête de chacal) et de Thot (scribe des dieux à tête d’ibis). Si le cœur est plus lourd que la plume, il sera dévoré par un monstre mi-crocodile, mi-hippopotame. Ani, accompagné de son épouse, récite une prière. Ici, le verdict est favorable, il est jugé digne de l’Au-delà.

Cette visite inclusive permet aussi de découvrir une foule d’autres objets présentés au musée de la médecine de l’ULB. Certains ont déjà été épinglés dans notre application gratuite « Trezoors », disponible gratuitement dans les stores iOS et Android.

Trezoors propose de découvrir plusieurs fois par semaine un objet issus des collections des musées universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une bonne occasion de jeter un oeil sur l’un de leurs « Trezoors », avant d’aller découvrir l’ensemble de se richesses sur place.

Le mythe du moustique du métro

Une étude génétique vient de mettre un terme à la légende du « moustique du métro de Londres ». Elle démontre que cet insecte urbain n’est pas né dans les sous-sols modernes européens.

Cette découverte éclaire d’un jour nouveau l’évolution du moustique Culex pipiens, une espèce commune qui se présente sous deux formes : C. pipiens f. pipiens, qui se nourrit principalement d’oiseaux et vit dans des milieux ouverts et saisonniers, et C. pipiens f. molestus, qui s’est adapté à la vie urbaine, pique les humains, reste actif en hiver et peut pondre sans repas sanguin. Bien que morphologiquement identiques, ces deux formes diffèrent profondément par leur comportement et leur écologie, molestus étant en outre un vecteur important de maladies telles que le virus du Nil occidental.

Jusqu’à récemment, de nombreux scientifiques pensaient que molestus avait évolué rapidement dans le métro londonien pendant la Seconde Guerre mondiale, s’adaptant aux environnements confinés et souterrains. Pourtant, des archives européennes mentionnent déjà des moustiques similaires vivant dans les caves et les habitats méditerranéens bien avant l’essor des grandes villes modernes.

Pour retracer l’origine véritable de la forme urbaine de l’animal, une équipe de scientifiques américains ont séquencé le génome complet de 357 moustiques Culex pipiens, incluant des spécimens anciens et contemporains prélevés à travers l’Europe et l’Afrique du Nord. Leurs analyses génétiques révèlent que molestus ne s’est pas formé récemment dans le nord de l’Europe, mais qu’il descend de populations ayant déjà évolué au contact des humains dans le Méditerranée et le Proche-Orient il y a plus de mille ans. Ces populations anciennes présentaient déjà les traits essentiels qui favorisent la survie en milieu urbain souterrain : la capacité de mordre les mammifères, de s’accoupler dans des espaces confinés et de pondre sans sang.

Ainsi, l’adaptation du moustique molestus aux villes modernes n’est pas une innovation soudaine, mais le prolongement d’une évolution ancienne amorcée avec la sédentarisation humaine et les premiers centres agricoles denses, comme ceux du Nil. Cette étude souligne que l’adaptation à des environnements modifiés par l’homme repose souvent sur des caractéristiques héritées de l’évolution ancienne et peut résulter de multiples colonisations indépendantes à travers le monde.

Trois gènes influencent l’allaitement maternel

L’allaitement est essentiel à la santé des nourrissons, mais de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à produire suffisamment de lait. Mieux comprendre le rôle de la génétique dans la lactation pourrait donc aider à anticiper et traiter ces problèmes. C’est à cette problématique que s’est attelée une équipe de chercheurs. Elle a découvert que trois gènes étaient susceptibles d’influencer la production de lait maternel chez les personnes allaitantes.

L’équipe a constitué trois groupes : 9 participantes à faible production, 7 à production élevée et 14 à production normale. Des échantillons de lait frais ont été prélevés, puis les chercheurs ont analysé les séquences d’ARN des cellules lactées et des matières grasses du lait. L’analyse a mis en évidence des différences de types cellulaires entre les productrices faibles et fortes, ainsi que des variations dans trois gènes clés : GLP1R, PLIN4 et KLF10. Ces gènes pourraient jouer un rôle dans la régulation de la sécrétion lactée et de la fonction des cellules mammaires.

Les chercheurs ont également examiné l’impact du niveau de production de lait et du recours au lait maternisé sur le microbiome intestinal des nourrissons. En analysant 20 échantillons de selles de 10 bébés, comparés à 16 échantillons parentaux, ils ont observé que la quantité de lait maternel n’affectait pas la diversité microbienne, mais que le type d’alimentation (allaitement seul ou mixte) l’influençait. Les bébés nourris au lait mixte présentaient une diversité microbienne accrue, confirmant les études précédentes. Les chercheurs concluent que même en cas de faible lactation, maintenir un allaitement partiel favorise un microbiome infantile sain et devrait être encouragé.

329 millions de tonnes de CO₂: l’empreinte carbone de la consommation de viande aux Etats-Unis

Les villes américaines consomment plus de 11 millions de tonnes de viande par an, générant environ 329 millions de tonnes de CO₂, soit un niveau d’émissions comparable à celui de la combustion domestique de combustibles fossiles aux États-Unis. À elles seules, New York, Los Angeles et Chicago représentent 3,2 millions de tonnes de viande consommées chaque année. Voilà ce qu’indique une étude qui a analysé les données de 3 531 villes américaines pour établir la première carte détaillée de l’empreinte carbone liée à la consommation de bœuf, de poulet et de porc.

Grâce à un modèle à haute résolution, les scientifiques ont pu relier la viande consommée en milieu urbain aux régions rurales productrices d’aliments pour bétail, d’animaux et de viande transformée. Les résultats montrent que chaque année, les citadins américains consomment 4,6 millions de tonnes de poulet, 3,7 millions de tonnes de bœuf et 2,7 millions de tonnes de porc.

L’étude révèle également que la provenance de la viande influence fortement son empreinte carbone. Les chaînes d’approvisionnement s’étendent souvent sur des milliers de kilomètres et concernent des centaines de comtés. Par exemple, Los Angeles s’approvisionne en bœuf auprès de 10 comtés, eux-mêmes dépendants de 469 comtés d’élevage et de 828 comtés agricoles.

Les chercheurs estiment que les émissions de carbone liées pourraient être réduites de 14 à 51 % grâce à deux leviers majeurs : diminuer le gaspillage alimentaire et substituer le bœuf par la volaille. De plus, des pratiques agricoles durables, comme les sylvopâturages associant arbres et élevage, pourraient encore réduire l’empreinte carbone globale liée à la production et à la consommation de viande dans les villes américaines.