La baignoire de Napoléon, premières plumes des dinosaures, « vivre » avec un foie de cochon, les marathoniens subissent des modifications réversibles de la myéline dans le cerveau…

À la rédaction de Daily Science, nous repérons régulièrement des informations susceptibles d’intéresser (ou de surprendre) nos lecteurs et lectrices. À l’occasion de notre dixième anniversaire, nous relançons deux fois par mois notre rubrique du week-end « les yeux et les oreilles de Daily Science ». Avec, pour celle-ci, et à la demande de notre lectorat, un regard plus international.

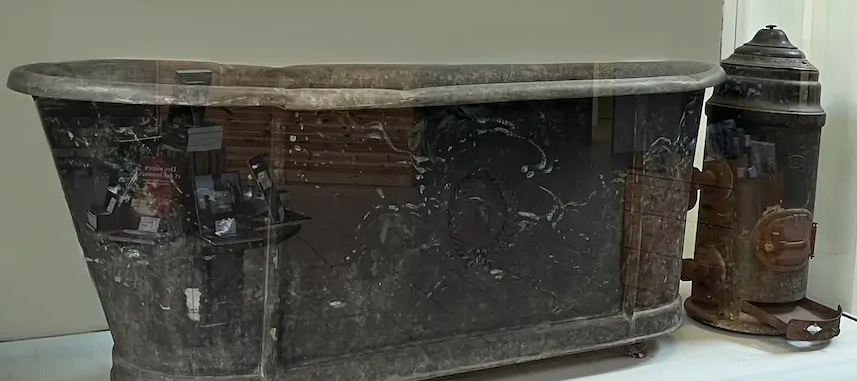

La baignoire de Napoléon

Une baignoire dotée d’un système de chauffage, accueille les visiteurs de la Maison de la métallurgie. C’est la baignoire de Napoléon. Fabriquée à Liège, elle aurait accompagné l’empereur lors de ses campagnes en Russie, en Allemagne et en France.

Cette baignoire a été fabriquée par Jean-Jacques Daniel Dony, un chimiste et industriel de Liège. Au début du XIXe siècle, Dony invente un procédé pour exploiter le zinc à grande échelle. La fameuse baignoire reflète à la fois l’innovation de l’époque et le savoir-faire industriel de la région.

Cette photo est l’une de celles visibles dans l’application gratuite Trezoors proposée par Daily Science, et qui est disponible dans les stores iOS et Android.

Trezoors est une application qui invite à découvrir les trésors des musées universitaires de Bruxelles

et de Wallonie. Chaque trésor présenté est soit visible dans les salles des musées, soit précieusement conservé dans les réserves de ces institutions. L’application Trezoors est actualisée plusieurs fois par semaine.

À Genève, on recrée les premières plumes des dinosaures

Les plumes figurent parmi les appendices cutanés les plus complexes du règne animal. Leur origine fait l’objet de nombreux débats, mais les découvertes paléontologiques et les études en biologie du développement suggèrent qu’elles dérivent d’appendices plus simples appelés protoplumes. Ces structures primitives, faites d’un seul filament tubulaire, existaient il y a environ 200 millions d’années chez certains dinosaures. Les paléontologues débattent de leur existence encore plus ancienne chez l’ancêtre commun des dinosaures et des ptérosaures – les premiers vertébrés volants aux ailes membraneuses – il y a 240 millions d’années.

L’apparition des protoplumes aurait marqué la première étape clé dans l’évolution des plumes, en servant initialement d’isolation thermique et d’ornement, avant d’être progressivement modifiées par la sélection naturelle pour donner naissance aux plumes plus complexes, essentielles au vol des oiseaux.

Le laboratoire de Michel Milinkovitch, professeur au Département de génétique et évolution à l’Université de Genève, étudie le rôle des voies de signalisation (communication) moléculaires dans le développement embryonnaire des écailles, des poils et des plumes chez les vertébrés actuels. Parmi elles, la voie Sonic Hedgehog (Shh) joue un rôle clé.

« Cette voie Shh jouant un rôle essentiel dans le développement des plumes, nous avons voulu observer ce qui se passe lorsqu’elle est inhibée », explique le chercheur Rory Cooper. En injectant une molécule qui bloque la voie de signalisation Shh au 9e jour du développement embryonnaire de futurs poussins, juste avant l’apparition des bourgeons de plumes sur les ailes, les deux chercheurs ont observé la formation de bourgeons non ramifiés et non invaginés, probablement similaires aux premiers stades des protoplumes.

Toutefois, à partir du 14e jour du développement embryonnaire, la morphogénèse des plumes se rétablissait partiellement. En outre, bien qu’à l’éclosion les poussins présentaient des zones de peau nue, des follicules sous-cutanés dormants se sont réactivés spontanément, leur permettant d’arborer un plumage normal à l’âge adulte.

« Nos observations montrent ainsi que si une perturbation ponctuelle du développement des écailles des pattes permet leur transformation permanente en plumes, il est beaucoup plus difficile de perturber le développement des plumes », indique Michel Milinkovitch. « De toute évidence, une très grande robustesse du réseau d’interaction de gènes a été sélectionnée au cours de l’évolution pour garantir le développement des plumes, même lors de perturbations lors du développement embryonnaire. L’énorme challenge est maintenant de comprendre comment les réseaux d’interactions génétiques sont modifiés au cours de l’évolution pour permettre l’apparition de nouveautés morphologiques telles que les protoplumes ».

« Vivre » avec un foie de cochon

La transplantation hépatique est le traitement le plus efficace pour les maladies du foie en phase terminale, mais la demande de foies de donneurs dépasse largement l’offre. Les porcs sont considérés comme une source alternative d’organes en raison de la compatibilité de leurs fonctions physiologiques et de leur taille. Les progrès dans l’édition de gènes ont permis de modifier les organes de porcs afin de réduire le risque de rejet et d’améliorer la compatibilité avec les receveurs humains. Cependant, la complexité de la fonction hépatique rend la transplantation difficile.

En Chine, des chercheurs ont transplanté un foie provenant d’un porc miniature dans lequel six gènes avaient été modifiés chez un receveur humain chez qui la mort cérébrale avait été diagnostiquée, sous la stricte supervision du comité d’éthique de leur hôpital. Les modifications génétiques comprenaient l’élimination de gènes médiateurs de rejet et l’insertion de transgènes humains pour faciliter la compatibilité. Les chercheurs ont surveillé la fonction du greffon, le flux sanguin et les réponses immunitaires et inflammatoires sur une période de 10 jours. Le foie porcin a produit de la bile et de l’albumine porcine, a maintenu un flux sanguin stable et n’a montré aucun signe de rejet. Les réponses immunitaires ont été contrôlées par des immunosuppresseurs.

Ces résultats suggèrent que des foies de porc modifiés génétiquement peuvent survivre et fonctionner dans des corps humains, ce qui pourrait servir de thérapie de transition pour les patients souffrant d’insuffisance hépatique en attente de donneurs humains.

Les marathoniens subissent des modifications réversibles de la myéline dans le cerveau

L’exercice physique de longue durée oblige le corps humain à puiser dans ses réserves d’énergie. Les coureurs de marathon, par exemple, utilisent principalement des glucides tels que le glycogène comme source d’énergie, mais se tournent vers les graisses lorsque le glycogène est épuisé dans les muscles. La myéline, qui entoure les neurones du cerveau et qui sert d’isolant électrique, est principalement composée de lipides. Des recherches menées sur les rongeurs suggèrent que ces lipides peuvent servir de réserve d’énergie dans des conditions métaboliques extrêmes.

Une équipe de scientifiques d’Espagne ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique pour visualiser le cerveau de dix marathoniens (huit hommes et deux femmes) avant et dans les 48 heures suivant une course de 42 kilomètres. Ils ont également examiné le cerveau de deux des coureurs deux semaines après la course et celui de six coureurs deux mois après la course. En mesurant la fraction d’eau de la myéline dans le cerveau, une approximation de la quantité de myéline, les chercheurs ont observé une réduction constante de la teneur en myéline dans 12 zones du cerveau. Ces zones sont associées à la coordination motrice et à l’intégration sensorielle et émotionnelle. Au bout de deux semaines, les concentrations de myéline avaient considérablement augmenté, mais n’avaient pas encore atteint les niveaux d’avant la course.

Les scientifiques ont également constaté que la teneur en myéline s’était totalement rétablie deux mois après le marathon. Ils concluent que la myéline pourrait être considérée comme une source d’énergie lorsque d’autres nutriments cérébraux sont épuisés au cours d’un exercice d’endurance, et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir le lien entre des formes d’exercice plus extrêmes et la quantité de myéline dans le cerveau.