Série (6/6) « Inspiré par la nature »

La démographie mondiale va galopant. Selon les Nations-Unies, alors qu’actuellement 7,6 milliards d’âmes peuplent notre planète, il devrait y en avoir 9,8 milliards en 2050, dont 65% dans les villes. Pour espérer résoudre la crise du logement à venir sans plomber davantage l’environnement et le futur de l’humanité, il est urgent de faire collaborer les architectes avec les biologistes. Et ce, en vue de faire fonctionner le bâti en accord complet avec l’ensemble du vivant de la planète. Autant dire que cette approche biomimétique est un sacré challenge au vu des techniques très polluantes adoptées par le secteur de la construction.

La mondialisation des habitats est tout sauf biomimétique

En matière d’architecture, voilà plusieurs dizaines d’années que les industriels agissent comme si la planète était comparable en tout point. Et pourtant, elle regorge de riches hétérogénéités ne fut-ce qu’en termes de climats, de matériaux disponibles et de natures de sols. Il ne fait nul doute que la standardisation des villes se trouvera en bonne place dans l’ouvrage qui compilera les multiples erreurs du passé.

Un habitat est représentatif de son terroir et de sa culture. Comme cela a eu cours pendant plusieurs millénaires avant l’avènement de la révolution industrielle, son édification doit logiquement se faire avec les matériaux du cru.

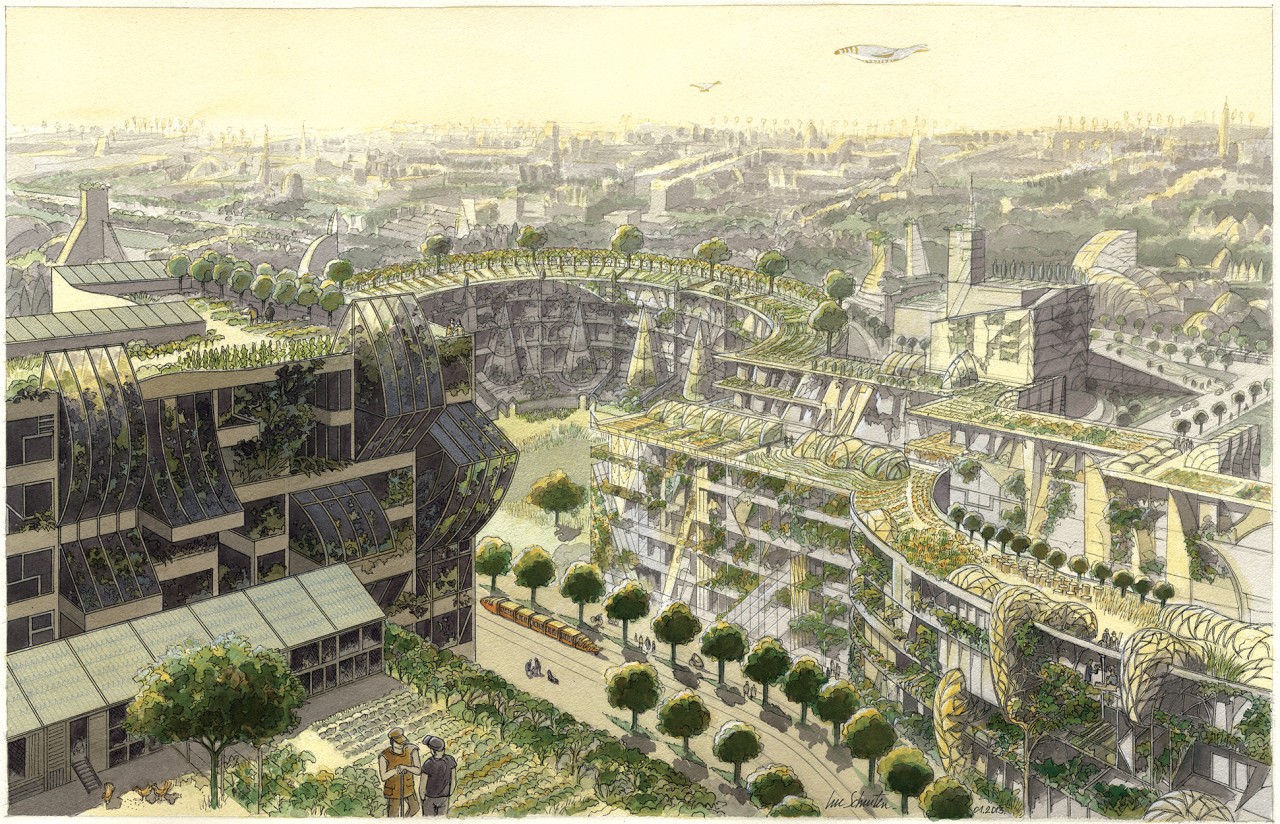

La ville yéménite de Sana, vieille de plusieurs centaines d’années, est un bel exemple de constructions comptant une dizaine d’étages, simplement façonnées de terre locale. La diversité en architecture est aussi importante à respecter que celle qui règne dans la nature, comme l’explique Luc Schuiten, architecte biomiméticien belge :

La maison de demain sera biodégradable

Pour Luc Schuiten, construire une habitation avec des matériaux qui soient durables, renouvelables et qui proviennent directement de notre environnement, est d’ores et déjà possible. Et ce, sans épuiser la planète. La terre est facilement disponible et peut servir à ériger des murs. Pour l’isolation, on a recours à la paille, au chanvre ou au mélange chaux-paille.

« De provenance locale, ces matériaux engendrent très peu d’énergie grise, donc de pollutions. Et leur fin de vie sera magnifique car ils vont reprendre naturellement leur place dans l’environnement et servir soit de ressources soit de nourriture. C’est une qualité extraordinaire car on parvient de la sorte à créer des boucles qui sont essentielles. Réaliser aujourd’hui une habitation qui procède de la manière dont ça fonctionne dans la nature, c’est d’abord l’idée de zéro déchet. »

La nature n’émet, en effet, jamais de déchets. Les projets d’architecture bio-inspirés les plus complets, ceux qui visent à copier les écosystèmes, s’inscrivent dans l’économie circulaire. Bien avant leur naissance, il convient donc de s’assurer qu’à leur fin de vie, tous les constituants retourneront à l’état de ressources.

Copier les astuces de formes ou de comportement du vivant

S’inspirer de la nature pour construire un bâtiment plus durable et résilient peut se faire à plusieurs niveaux. On peut ainsi imiter les formes ou surfaces d’organismes dont la morphologie s’est parfaitement adaptée aux contraintes leur l’environnement.

L’un de ses modèles est le coléoptère Stenocara ,vivant dans le désert du Namib. Sur sa carapace, une succession de micro bosses provoque la condensation de l’eau présente dans les brouillards venant de l’océan Atlantique qui embrument cette région désertique au petit matin. L’eau coule ensuite via des rainures jusqu’à l’orifice buccal de l’animal. Cette technique d’approvisionnement en eau en plein désert a inspiré, tant par la forme que par le choix des matériaux, l’architecte Matthew Parkers dans la conception de capteurs de brouillards du centre hydrologique de l’Université de Namibie.

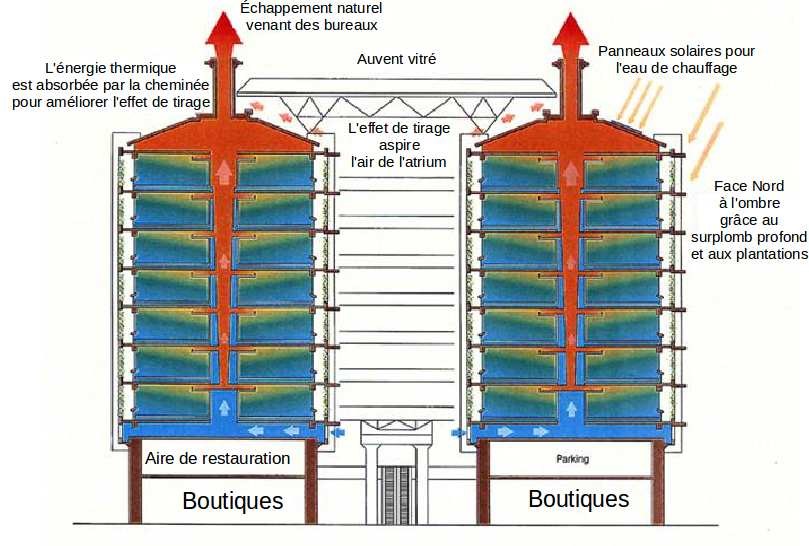

Dans le biomimétisme dit de fonction, ce n’est pas l’organisme lui-même qui est imité mais son comportement. Une application architecturale bien connue est celle de l’Eastgate Building à Harare au Zimbabwe. Afin d’y créer une ambiance technique stable, l’architecte Mick Pearce s’est inspiré des techniques de ventilation et de régulation de la température observées dans les termitières. Une étude comparative a révélé une diminution de 35 % de la consommation d’énergie par rapport à un bâtiment avec air conditionné, soit une économie chiffrée à 3,5 millions de dollars sur 5 ans.

Dans le biomimétisme dit de fonction, ce n’est pas l’organisme lui-même qui est imité mais son comportement. Une application architecturale bien connue est celle de l’Eastgate Building à Harare au Zimbabwe. Afin d’y créer une ambiance technique stable, l’architecte Mick Pearce s’est inspiré des techniques de ventilation et de régulation de la température observées dans les termitières. Une étude comparative a révélé une diminution de 35 % de la consommation d’énergie par rapport à un bâtiment avec air conditionné, soit une économie chiffrée à 3,5 millions de dollars sur 5 ans.

Quelles alternatives durables aux vitres et au béton ?

Concentrons-nous désormais sur deux des principaux matériaux constitutifs de nos habitats. Les procédés qui les forment sont globalement très polluants. Des pistes bio-inspirées sont-elles déjà disponibles pour les remplacer ?

Premier cas d’étude : les vitres transparentes des fenêtres. Les principales matières premières du verre sont du sable (dioxyde de silicium ou silice) et des carbonates de calcium et de sodium (chaux, soude). Grâce à l’ajout de carbonate de sodium qui agit comme un fondant, la température de fusion du mélange est abaissée à 1550°C et maintenue durant plusieurs jours dans le four pour éliminer les défauts. Sachant que la silice seule fondrait à 1750°C, voilà donc 200°C de gagné. Mais le coût énergétique n’en demeure pas moins colossal. En Wallonie, il faudrait de l’ordre de 8.000.000.000 Joules (2222 kWh) pour produire une seule tonne de verre dans des grands fours verriers.

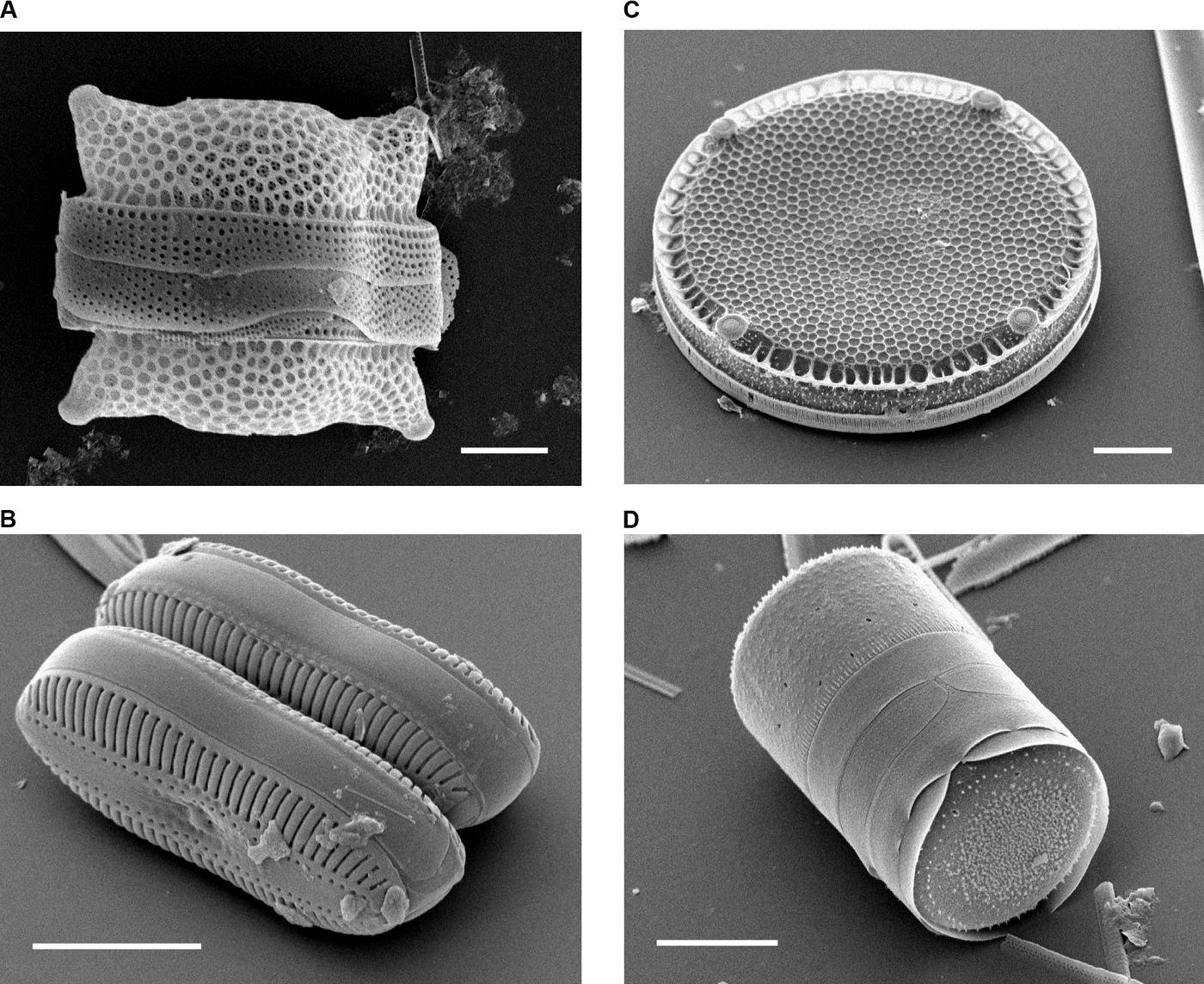

Pour les diatomées, l’eau remplace le feu

Au même moment, c’est à température ambiante que de minuscules organismes végétaux constitutifs du phytoplancton produisent un verre transparent permettant la pénétration des rayons du soleil, nécessaires à leur photosynthèse. En plus de fixer 25% du CO2 planétaire et de générer 25% de l’oxygène mondial, ces diatomées , c’est leur nom, fabriquent leur squelette externe de verre au départ de la silice dissoute dans l’eau environnante. Cette silice provient de la dissolution des silicates contenus dans les roches terrestres lors des pluies et ensuite charriés par les cours d’eau.

Au laboratoire, on parvient désormais à fabriquer du verre dans les mêmes conditions que les diatomées. Des molécules d’acide silicique sont liées les unes aux autres en une réaction de polymérisation. La solution fluide devient de plus en plus visqueuse jusqu’à former un gel, avant de donner finalement un verre. Ce procédé, réalisé à température ambiante, s’appelle sol-gel.

De quoi changer la donne et produire des vitrages de façon douce ? Pas selon Pr Marjorie Olivier, cheffe du service de Science des Matériaux de l’UMons.

« Bien que ce procédé sol-gel soit un procédé basse température comparé aux procédés utilisés dans le domaine des verres classiques, le coût des matière premières (précurseurs et leur synthèse) ne justifie pas leur application dans le domaine de l’habitat où des tonnes sont produites chaque jour. En outre, le procédé basé sur les réactions d’hydrolyse et de condensation ne me semble pas adapté à la production de couches épaisses aux propriétés mécaniques appropriées. »

Actuellement, le verre issu de la méthode sol-gel est utilisé pour ajouter une fonction au verre brut. AGC, l’un des leaders européens de production de verre, s’en sert notamment pour enduire les vitres d’un revêtement pare-feu. Mais l’entreprise ne considère pas cette technique comme prometteuse en termes de production « verte » de vitrage.

Pour comprendre, rappelons-nous que la méthode sol-gel part d’une solution liquide qu’il faut verser dans des moules et faire évaporer. « Cela veut dire qu’industriellement, il faudrait une capacité de moulage énorme, notamment pour produire les très grandes vitres des buildings. Certes, on n’aurait pas besoin de faire fondre le sable à 1500°C, mais à la place, on devrait évaporer, traiter ou brûler l’abondant solvant. Et cette étape est très énergivore. Elle le serait davantage encore si le solvant utilisé était de l’eau, explique Eugénie Peyroux, chercheuse chez AGC. De plus, suite à l’évaporation du solvant, on obtiendrait un matériau poreux, doté d’une résistance mécanique insuffisante. Pour le rendre plus costaud, il faudrait le densifier par traitement à haute chaleur. Par ailleurs, les contraintes mécaniques seraient si fortes dans un matériau épais fait de silice pure qu’il se briserait facilement.» Selon elle, de petits objets peuvent être conçus via la méthode sol-gel, mais pas des vitres produites de façon industrielle.

Rien n’est donc simple. Les challenges sont loin d’être négligeables lorsque l’on veut s’inspirer des astuces de la nature pour bouleverser les énergivores process industriels contemporains.

Silence, des mollusques fabriquent du biobéton

Abordons un autre matériau emblématique à la production industrielle énergivore : le béton. Sa fabrication est responsable d’environ 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

« Le béton est actuellement le deuxième responsable au monde des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de la construction, notamment par le fait de chauffer la roche à 1500°C pour fabriquer du ciment (composé de chaux (65 %), de silice ( 20 %), d’alumine (10 %) et d’oxyde de fer ( 5 %), NDLR ), explique Luc Schuiten. En sus, il crée d’autres problèmes environnementaux. Le sable nécessaire au béton est pompé dans la mer. Il en résulte d’énormes trous qui se bouchent par le sable qui est sur les plages. On va arriver à se retrouver sans sable sur les plages car on utilise les matériaux n’importe comment ».

Cette catastrophe annoncée, notamment par le documentaire « Sand wars » de Denis Delestracen 2013, est loin d’être prise en considération. Deux tiers de ce qui est construit sur Terre est bétonné et composé à deux tiers de sable. Une maison, c’est 200 tonnes de sable. En 2016, la production mondiale de ciment s’élevait à 4,65 milliards de tonnes. La démographie galopant avec le développement dans son sillage, on prédit que davantage de constructions vont être érigées dans les prochaines années que durant toute l’histoire humaine.

Pendant ce temps-là, la nature fabrique du biobéton à large échelle. Et ce, depuis des milliers d’années, sans éroder de plages ni souiller l’atmosphère, comme l’explique Luc Schuiten :

« Au laboratoire, on a déjà réussi à reproduire ce biobéton. Mais cela coûte encore trop cher pour le produire en grande série », poursuit l’architecte biomiméticien.

Et d’ajouter, « On est à la naissance d’une nouvelle forme de réflexion qui va mettre du temps à se mettre en place. La mutation sera lente car les décideurs ont acquis leur savoir-faire sur des méthodes qui ne devraient plus exister aujourd’hui. Mais quand on aura les alternatives, qu’elles commenceront à se mettre en place, elles vont devenir tellement attractives que l’ancien monde va devoir être mis de côté pour être remplacé par des conceptions d’un ensemble de choses en phase avec la planète et le monde dans lequel on vit. »

Ne pas confondre biomorphisme et biomimétisme

A la fin du XIXe siècle, les thèmes naturels sont au centre du mouvement Art Nouveau. Au cœur de Barcelone, s’élève la Sagrada Familia et ses majestueux piliers porteurs rappelant des arbres. Si la grandiose oeuvre de Antoni Gaudi (1852-1926) s’inspire des formes de la nature, elle s’apparente plus au biomorphisme qu’au biomimétisme. En effet, son mimétisme avec le vivant y est cosmétique. Il en est de même des édifications de Victor Horta (1861 -1947) avec ses esthétiques ferronneries à l’allure végétale, et de la tour Eiffel dont l’armature est inspirée du réseau de travées osseuses d’un fémur. Pour s’inscrire dans la mouvance biomimétique, un bâtiment doit essentiellement gagner en durabilité grâce à l’inspiration tirée de la nature. Et ce, en vue de fonctionner en accord complet avec l’ensemble du vivant de la planète.

Cette enquête a bénéficié du soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles