La mélodie du clavier a 150 ans, chanter comme une baleine peut être efficace, plongée dans les diverses dimensions du chant des enfants, la musique « en rythme » adoucit la douleur…

À la rédaction de Daily Science, nous repérons régulièrement des informations susceptibles d’intéresser (ou de surprendre) nos lecteurs et lectrices. À l’occasion de notre dixième anniversaire, nous relançons deux fois par mois notre rubrique du week-end « les yeux et les oreilles de Daily Science ». Avec, pour celle-ci, et à la demande de notre lectorat, un regard plus international.

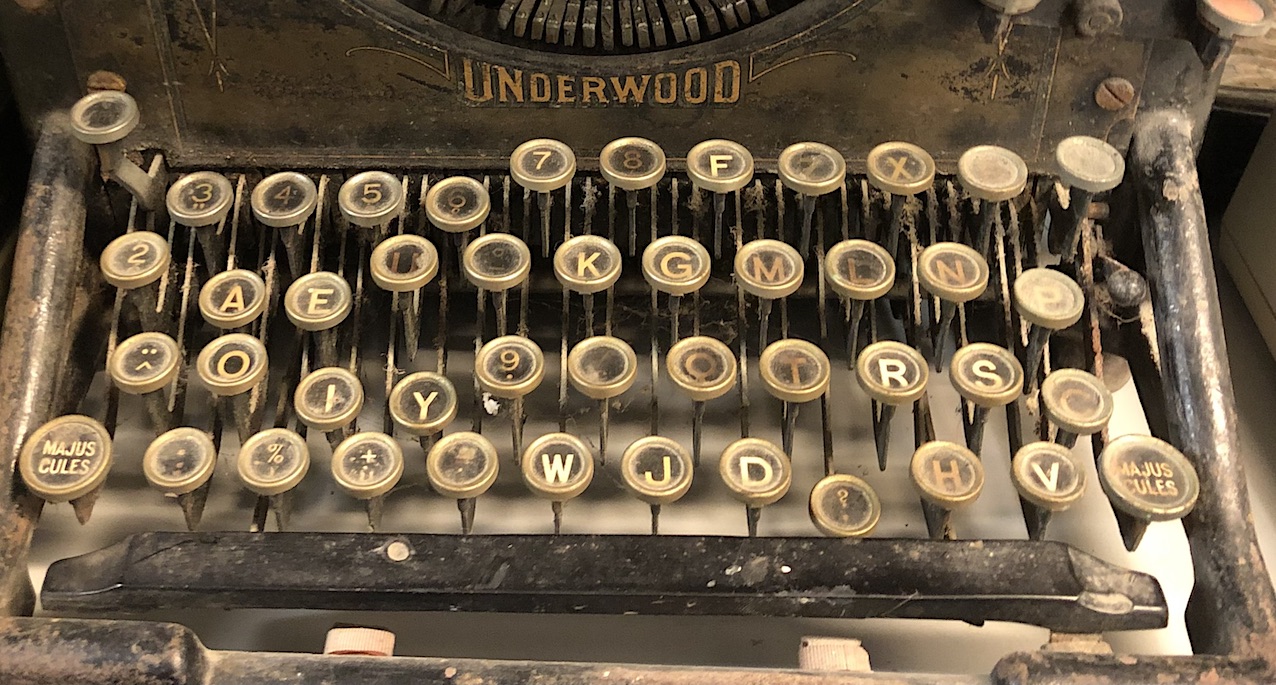

Un cliquetis vieux de 150 ans

En 1868, l’écriture fait sa révolution. Du moins la manière d’écrire. L’Américain Christopher Latham Sholes invente cette année-là un tout nouveau dispositif: la première machine à écrire. Depuis, les claviers ne nous ont pas vraiment quittés!

Cette photo est l’une de celles visibles dans l’application gratuite Trezoors pour smartphones et tablettes proposée depuis le début de cette année par Daily Science, et qui est disponible dans les stores iOS et Android.

Trezoors est une application qui invite à découvrir les trésors des musées universitaires de Bruxelles et de Wallonie. Chaque trésor présenté est soit visible dans les salles des musées concernés qui sont accessibles au public, soit précieusement conservé dans les réserves de ces institutions. Cette antique machine à écrire fait partie des réserves du MuMons. L’application Trezoors est actualisée plusieurs fois par semaine.

Chanter comme une baleine peut être efficace

Le chant des baleines peut être aussi efficace que la communication humaine et, dans certains cas, plus efficace même, comme le révèle un chercheur américain.

« La sélection naturelle favorise la concision au détriment de la longueur. Par exemple, il est plus rapide et beaucoup plus efficace de crier “Canard !” que “Attention, un volatile arrive sur vous et vous devriez vous écarter de son chemin ! », explique-t-il.

Deux lois linguistiques sur les abréviations, la loi de Menzerath et la loi de Zipf, permettent de calculer l’efficacité des vocalisations. La première décrit comment l’efficacité augmente lorsque des mots ou des chansons plus longs sont composés d’éléments plus courts, tels que des syllabes et des notes. La seconde indique que l’efficacité augmente lorsque les éléments individuels utilisés plus fréquemment sont plus courts.

Le travail du chercheur dont il est ici question a appliqué ces deux lois au chant des baleines. En analysant des séquences provenant de 16 espèces de cétacés, dont des dauphins et des baleines à dents et à fanons, il a examiné les composantes de 65.511 séquences de chant de baleine et de 51 langues humaines.

Les vocalisations de 11 espèces de baleines sur 16 présentaient la loi de Menzerath à un degré égal ou supérieur à celui observé dans la parole humaine. Les exceptions étaient les orques, les dauphins d’Hector, les dauphins de Commerson, les dauphins de Heaviside et les baleines franches du Pacifique Nord.

Le chercheur a ensuite appliqué la loi de Zipf. Il en ressort que seules les baleines à bosse et les baleines bleues suivaient cette loi. Et seules les baleines à bosse « suivaient » cette loi, comparée au discours humain.

Dans une autre étude, elle aussi publiée ces derniers jours, d’autres chercheurs ont appliqué des méthodes quantitatives généralement utilisées pour évaluer le langage des nourrissons à des cétacés. Ils ont constaté que la capacité d’apprentissage des langues humaines, qui a évolué culturellement, s’applique également au chant des baleines à bosse.

Le chant des enfants et ses multiples dimensions

En Finlande, Analía Capponi-Savolainen s’est intéressée au chant des enfants âgés de 6-7 ans. Ses travaux mettent en évidence que le chant leur sert d’outil de communication, mais aussi à naviguer dans la vie quotidienne, à créer des espaces personnels de confiance et de liberté, et à exercer leur voix « politique », c’est-à-dire à affirmer leur personnalité.

« Pendant des décennies, la recherche sur le chant des enfants s’est concentrée sur le développement vocal et les méthodes pédagogiques, ou sur la manière dont les répertoires de chansons reflètent les cultures des enfants », rappelle-t-elle. Peu d’attention avait été accordée à la manière dont les jeunes enfants eux-mêmes percevaient et vivaient le chant, en particulier dans les environnements éducatifs de plus en plus diversifiés d’aujourd’hui.

« Les enfants utilisent le chant pour créer leurs propres espaces de confiance et de liberté à des fins personnelles », pointe la chercheuse. « Pour faire face aux difficultés quotidiennes, pour créer de nouvelles façons d’agir et de participer, et pour exercer leur voix politique. Par exemple, dans ces espaces, ils peuvent choisir de chanter ou de ne pas chanter, ou de chanter et de danser simultanément. Ils peuvent choisir leur propre musique ».

Elle note que les relations qui se nouent à travers le chant sont cruciales. Par exemple, l’un des enfants de son échantillon a déclaré que lorsqu’il chantait avec des amis, il utilisait tout son potentiel vocal, chantant fort dans le quartier, mais que lorsqu’il était seul, il chantait doucement. Le chant privé, ou « chant pour soi », est également très important pour les enfants. Ils recherchent des espaces de chant privés ou partagés, comme la cour d’école ou même des coins cachés de la classe, où ils peuvent chanter ou fredonner librement.

Pour la chercheuse, le chant en tant que performance ou compétence à mesurer dans le cadre de l’enseignement est à compléter sérieusement. Son étude promeut une compréhension écologique du chant, où il est considéré comme un moyen pour les enfants d’exister, de communiquer et de se connecter à leur monde dans le moment présent.

C’est la musique adaptée à notre rythme qui adoucit la douleur

La synchronisation de la musique avec notre rythme naturel optimiserait la réduction de la douleur, estiment des chercheurs de l’Université Mc Gill, à Montréal (Canada).

Des recherches précédentes avaient déjà montré que lorsque nous parlons, chantons, jouons d’un instrument ou battons simplement la mesure, nous faisons appel à un rythme qui nous est propre : celui auquel nous sommes plus sensibles et que nous produisons instinctivement. On pense que ce rythme (le tempo moteur spontané, soit le taux de production spontané) pourrait être lié aux rythmes circadiens. « Il est possible que les oscillations neuronales, responsables d’établir notre tempo interne, soient plus facilement influencées lorsque le rythme de la musique s’en approche, et s’“éloignent” en conséquence des fréquences associées à la douleur », estiment les chercheurs.

Pour déterminer si le fait d’écouter de la musique dont le tempo correspond à notre rythme interne aide à soulager la douleur, l’équipe a comparé les évaluations de 60 personnes (dont certaines musiciennes) soumises à une douleur de faible intensité pendant qu’elles écoutaient de la musique dont le tempo avait été modifié pour correspondre à leur rythme naturel, ou dont le tempo était légèrement plus lent ou plus rapide.

Après une série d’expériences, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que, comparativement au silence, la musique atténuait considérablement la perception de la douleur ressentie, et ce, sans égard au style ni au tempo. Mais ils ont surtout découvert que la plus grande atténuation de la douleur avait lieu lorsque la mélodie était jouée selon le rythme naturel du participant.