À plusieurs reprises, le rover Curiosity de la NASA a détecté du méthane sur Mars à l’aide de son spectromètre à laser accordable (TLS), donnant lieu à des spéculations sur d’éventuelles sources biologiques. Mais quelle est la fiabilité de ces détections ? « Notre récente étude soulève de sérieuses inquiétudes, suggérant qu’il pourrait s’agir d’artefacts instrumentaux », mentionnent des chercheurs belges et américains, dont Dr Sébastien Viscardy, de l’Institut Royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique.

Perplexité parmi les scientifiques

Étant donné que, sur Terre, le méthane est principalement produit par l’activité biologique, sa supposée présence dans l’atmosphère martienne au cours des deux dernières décennies a suscité un vif intérêt scientifique. Cependant, malgré l’enthousiasme suscité et les implications potentielles pour la recherche de vie extraterrestre, le scepticisme demeure.

Le principal paradoxe réside dans le fait qu’aucun des deux spectromètres indépendants embarqués à bord de la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l’ESA n’a jamais détecté la moindre trace de méthane depuis le début de la mission en 2018. « Au contraire, les instruments de TGO ont établi une limite supérieure stricte qui est plus de dix fois inférieure à la détection la plus faible rapportée précédemment. Les tentatives visant à réconcilier les résultats de TGO avec les observations antérieures impliquent que le méthane supposé varierait d’une manière qu’aucun processus chimique ou physique connu ne peut vraiment expliquer. »

Les détections de méthane enregistrées par le spectromètre à laser accordable (en anglais, Tunable Laser Spectrometer, TLS) à bord de l’astromobile Curiosity de la NASA ont suscité une attention particulière depuis son atterrissage dans le cratère Gale en 2012. En analysant des échantillons d’air martien prélevés directement sur le site, ces mesures in situ ont alimenté un nombre impressionnant d’études cherchant à découvrir sa source et son origine. Mais, jusqu’à présent, aucun groupe scientifique indépendant n’a examiné minutieusement l’ensemble des données sous-jacentes.

Une contamination terrestre

« Afin de mettre en lumière les incohérences apparentes de l’histoire du méthane martien, notre étude analyse les données TLS accessibles au public et remet en question l’origine martienne du méthane détecté. »

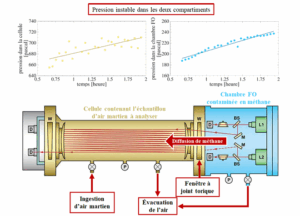

« Nous avons découvert que la chambre des optiques (foreoptics chamber, FO) — d’où le laser émet, et directement adjacente à la cellule contenant l’échantillon d’air martien — est contaminée par du méthane à des niveaux au moins 1 000 fois plus élevés que ceux mesurés dans la cellule d’échantillonnage. Cette contamination est due à une introduction accidentelle d’air terrestre avant le lancement de Curiosity. Malgré plusieurs tentatives d’évacuation, le méthane réapparaît systématiquement et s’accumule à nouveau. Mettant en doute l’étanchéité des appareils. »

« Bien que l’origine du méthane présent dans la chambre FO reste inconnue, nous avons observé des variations de pression anormales pendant les mesures, ce qui pourrait suggérer des échanges de gaz. Sa proximité avec la cellule d’échantillonnage soulève la possibilité d’une diffusion à travers le joint torique séparant les deux compartiments. Nous avons démontré que même une très petite fraction — moins d’un millième de l’air riche en méthane contenu dans la chambre FO — diffusant dans la cellule d’échantillonnage pourrait suffire à expliquer entièrement les détections de méthane précédemment rapportées », expliquent les chercheurs.

Doutes sur la méthode

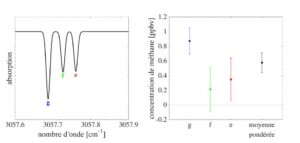

« Notre étude met également en évidence des problèmes potentiels dans la manière dont les données TLS ont été analysées au cours de cinq expériences publiées précédemment. La concentration de méthane a été déterminée en analysant les spectres TLS à trois longueurs d’onde infrarouges, qui forment un triplet de raies spectrales désignées par les lettres « e », « f » et « g ». »

« Dans la pratique courante, l’analyse d’un spectre — réalisée en considérant collectivement les trois raies — permet d’estimer une unique valeur de la concentration de méthane. Cependant, au lieu de suivre cette approche conventionnelle, chaque raie spectrale a été analysée séparément, ce qui a conduit à trois concentrations de méthane distinctes, dont la moyenne pondérée a ensuite été calculée pour obtenir la valeur rapportée. »

« Cette approche pose problème : nous constatons que dans la plupart des cas, une seule des trois lignes spectrales suggère la présence de méthane, alors que les deux autres ne montrent aucun signal significatif. Pourtant, la moyenne pondérée aboutit à une détection positive. En d’autres termes, la détection rapportée repose principalement sur l’une des trois raies spectrales, alors que les deux autres restent silencieuses. »

« En outre, dans les cinq expériences TLS dont les données ont été rendues publiques, les trois valeurs de concentration de méthane ne sont pas mutuellement cohérentes, compte tenu de leurs incertitudes respectives. Nous estimons que la probabilité qu’une telle incohérence apparaisse dans tous les cas — par pur hasard — n’est que d’une sur mille. »

«Notre analyse suggère que le méthane détecté dans la cellule d’échantillonnage peut donc soit provenir de l’astromobile lui-même, probablement par diffusion de gaz depuis la chambre FO. Soit résulter d’une sous-estimation des incertitudes de mesure. Soit encore être lié à une combinaison des deux. »

Un test décisif

« Notre étude a été rendue possible par la publication des principaux ensembles de données TLS par l’équipe instrumentale. Une démarche d’ouverture qui mérite d’être saluée. Si notre analyse soulève des inquiétudes, elle ouvre également la voie à une clarification de certaines des incertitudes qui persistent depuis des années. »

« Nous proposons un test simple mais décisif pour l’avenir. Celui-ci consisterait en une séquence soigneusement conçue de deux expériences TLS réalisées au cours de nuits consécutives, en gardant l’échantillon d’air martien scellé dans la cellule entre les deux expériences. »

« En permettant à l’échantillon de rester dans la cellule pendant une période prolongée et en comparant les concentrations de méthane mesurées lors des deux expériences, ce test pourrait permettre de déterminer si le méthane détecté par Curiosity provient réellement de Mars ou d’une contamination interne. »

Cette expérience simple apporterait un éclairage décisif sur une question débattue depuis des années : le méthane martien, est-il bien réel… ou n’est-il qu’une illusion?