Série : On the rocks ! (3/7)

Les glaciers continentaux se sont formés par l’accumulation progressive de neige au fil des millénaires. Lorsque cette neige a atteint une certaine épaisseur, elle s’est compactée et s’est transformée en glace, emprisonnant de minuscules bulles d’air issues de l’atmosphère présente au moment de leur formation. Les carottes de glace extraites permettent ainsi d’étudier directement la composition des atmosphères anciennes.

La particularité de la glace basale, au contact du socle continental, est d’avoir été la première à se former. On la reconnaît aisément, car des cailloux y sont souvent incorporés.

« La glace basale présente un intérêt particulier, car elle renferme des informations sur le passé différentes de celles contenues dans les couches supérieures. En effet, son contact direct avec le sol permet de conserver des traces de l’environnement qui existait avant la formation du glacier. Un objectif de ma thèse, menée sous la direction de François Fripiat, était d’adapter une méthode analytique de chromatographie en phase gazeuse pour identifier et mesurer les gaz présents dans ces glaces contenant des débris rocheux », explique Lisa Ardoin, doctorante au sein du laboratoire de glaciologie de l’ULB.

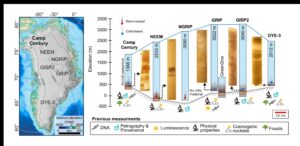

Une fois mise au point, cette méthode lui a permis d’étudier des échantillons de glace basale de la carotte de Camp-Century (une ancienne base militaire de l’armée américaine) prélevée en 1966 sur la marge du Groenland. Quel âge a cette glace ? « C’est une question difficile. Les interactions avec le sol modifient le gaz qui pourrait nous permettre une datation précise. Ce que je peux dire avec certitude, c’est que le sol en dessous de Camp-Century a vu la lumière pour la dernière fois il y a 400.000 ans. Cela donne un âge maximum à la glace », poursuit la chercheuse dont la thèse s’effectue dans le cadre des programmes européens DeepIce et Green2Ice et qu’elle devrait clôturer l’année prochaine.

Découverte d’une signature biologique

Lors de l’analyse des gaz emprisonnés dans la glace, Lisa Ardoin a détecté une concentration significative de méthane, signe d’une activité biologique, probablement issue du pergélisol dont la couche supérieure était active avant la formation de la calotte glaciaire. On ne sait pas encore si cette vie bactérienne est toujours active aujourd’hui.« En collaboration avec l’Université de Grenoble, nous avons séquencé l’ADN préservé dans les échantillons de glace. Les résultats montrent que tous les gènes nécessaires à la production de méthane sont présents. Cela ne signifie pas forcément qu’ils sont actifs, mais cela révèle un potentiel biologique important », explique Lisa Ardoin.

Mesurer les isotopes

Lisa Ardoin collabore aussi avec l’Université d’Utrecht pour identifier les isotopes présents dans ce méthane, et ainsi déterminer son origine et son âge.

« Le principal défi est la faible quantité de gaz dans ce type de glace. En effet, à cause des interactions avec le sol, une grande partie s’est échappée, ce qui rend les mesures très délicates. Afin de les concentrer et d’éviter toute contamination, c’est sous vide que j’extrais les gaz de la glace. En parallèle, je développe une méthode permettant de les piéger dans un très petit volume en verre que je prévois d’envoyer à Utrecht pour analyse. C’est un processus long et rigoureux, on saura bientôt si cela fonctionne ou non. »

Expédition en Antarctique

De novembre 2024 à janvier 2025, Lisa Ardoin était en Antarctique. Dans le cadre du projet européen Beyond Epica, qui vise à reconstruire les variations climatiques en continu depuis 1,5 million d’années, elle prêtait main forte sur le site de forage de Little Dome C, situé à 40 kilomètres de la station Concordia. Construite spécifiquement pour ce projet, celle-ci accueille depuis 2019 et pour une durée de sept ans, une quinzaine de scientifiques différents chaque année.

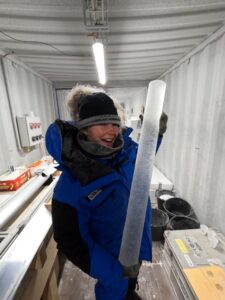

La chercheuse a eu l’immense joie d’être là lorsque le forage a atteint la glace basale. « On a récupéré la première glace avec les cailloux le 6 janvier 2025. Je m’en souviens très bien. On a récupéré 5 mètres de glace basale. C’était la quatrième année de forage de ce projet. Quand on est arrivé, le trou de forage était déjà à 1,8 km de profondeur. Et on a touché le socle continental à 2,8 km ! »

Si l’équipe a pu creuser un kilomètre en si peu de temps, c’est notamment grâce à une météo avantageuse. « Les transferts ont été très rapides. La fenêtre météo était bonne, il nous a été possible de passer en deux jours de Nouvelle-Zélande à Concordia, qui est à 1000 kilomètres des côtes de l’océan Pacifique. A titre de comparaison, l’année précédente, ce trajet avait pris trois semaines… Nous avons donc pu bénéficier d’une arrivée précoce sur le site, à la mi-novembre. Et nous n’avons pas eu de problèmes techniques majeurs. »

La glace prélevée a été transportée via conteneurs sur bateau et camions réfrigérés jusqu’à l’Alfred Wegener Institute (AWI) en Allemagne. Lisa Ardoin s’y est rendue durant tout le mois de juin 2025 pour procéder au découpage de la glace basale antarctique. Cinq précieux échantillons de 40 grammes chacun devraient arriver pour analyse au laboratoire de l’ULB début juillet.

L’Antarctique est le désert le plus sec de la planète, avec des chutes de neige peu fréquentes, tout l’opposé du Groenland ! Forer jusqu’à 2,8 kilomètres de profondeur au pôle Sud permet d’accéder à des glaces vieilles d’au moins 1,2 million d’années. Une occasion exceptionnelle pour la doctorante de remonter le temps et d’en apprendre davantage sur le climat et les environnements du passé.