Série : On the rocks ! (5/7)

La péninsule ouest antarctique est l’une des régions du monde qui se réchauffent le plus vite. Afin d’en comprendre les raisons, Axelle Brusselman y étudie les dynamiques gazeuses. Plus précisément, elle se focalise sur les flux de méthane dans l’atmosphère, la glace de mer, la colonne d’eau, jusqu’aux sédiments. Sa thèse de doctorat est réalisée sous la houlette du Dr Bruno Delille, océanographe spécialiste de la glace de mer à l’ULiège et du Pr François Fripiat du laboratoire de glaciologie de l’ULB.

Tango en Antarctique

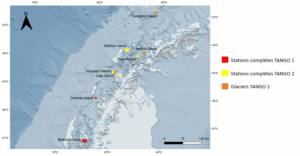

Les zones polaires sont difficiles d’accès. Cela se traduit par un cruel manque de données. Et une nécessité d’aller prélever soi-même les échantillons à analyser. C’est ainsi que la jeune chercheuse s’est rendue deux fois en Antarctique en voilier – pour plus d’agilité et se rendre dans des zones peu profondes -, de mi-février à mi-mars en 2023 et en 2024, dans le cadre de l’expédition TANGO. Financée par Belspo, celle-ci a été réalisée en collaboration entre les universités de Liège, de Bruxelles et de Gand et l’Institut Royal des sciences naturelles de Belgique. Si le capitaine était australien, toute l’équipe de recherche était belge.

« Pour étudier les dynamiques des gaz en lien avec le réchauffement climatique, nous avons effectué des mesures dans des zones particulièrement sensibles et en évolution rapide, ainsi que de faible profondeur (maximum 20 mètres). La première année, nous avons ciblé une région encore recouverte de glace de mer (au sud de la péninsule, jusqu’à une latitude de 67° sud), tandis que l’année suivante, nous avons choisi une zone où cette glace avait disparu ou fortement reculé (63° sud ). L’objectif était de comparer ces environnements contrastés afin de déterminer si les dynamiques gazeuses y étaient différentes », explique la doctorante de l’Unité d’océanographie chimique de l’ULiège.

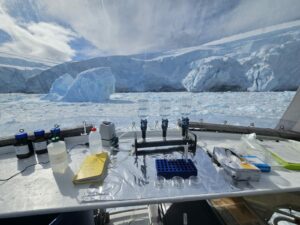

« En différentes stations, nous avons prélevé des carottes de sédiments ainsi que de glace de mer. Des chambres atmosphériques ont mesuré le CO₂ dans l’air situé juste au-dessus de la glace. À l’aide de bouteilles Niskin, nous avons également recueilli des échantillons d’eau à différentes profondeurs — en surface, à 6 mètres de profondeur, et à 1 mètre au-dessus du fond marin. Ces prélèvements ont permis de mesurer les concentrations de gaz à différents niveaux et d’établir un profil de la colonne d’eau. »

Gradient de concentration de méthane inversé

« Nous nous attendions à observer une forte concentration de méthane en provenance des sédiments (où il est produit par méthanogenèse à cause du manque d’oxygène), suivie d’une diminution vers la surface, le méthane étant supposé s’oxyder au contact de l’oxygène dans la colonne d’eau. Or, à notre surprise, nous avons observé l’inverse : les concentrations étaient plus élevées en surface, ce qui est assez inhabituel. Nous avons émis l’hypothèse que ce méthane pouvait provenir de la fonte de glaciers de la calotte glaciaire. »

Pour comprendre, rappelons-nous qu’il y a différents types de fonte. « Lorsque la fonte du glacier est faible, qu’elle se produit en surface, l’eau de fonte se contente de rejoindre l’océan où elle dilue le signal de méthane dans la colonne d’eau. En revanche, si cette eau s’infiltre jusqu’au socle continental situé sous le glacier, elle peut se charger en méthane, produit par des bactéries anaérobies. En atteignant ensuite l’océan, elle libère ce méthane. Ce phénomène a été montré au Groenland en 2019. A noter toutefois, que, selon certains chercheurs, si la fonte est trop rapide, formant un véritable torrent sous le glacier, l’eau n’a pas le temps de se charger en méthane, ce qui limite l’apport à l’océan. C’est une dynamique complexe et très variable», explique Axelle Brusselman.

« Vu que l’expédition TANGO comprenait deux missions, nous avons pu ajuster notre stratégie d’échantillonnage la deuxième année en fonction des premiers résultats. C’est pourquoi, lors de la deuxième mission, nous avons orienté nos recherches en ciblant des zones proches des glaciers. Mais, au final, nous avons constaté que ce phénomène d’élévation de la concentration du méthane en surface n’était pas systématique. Je suis en train de travailler sur les échantillons et d’essayer de comprendre ces dynamiques en vue d’une publication. » Axelle Brusselman devrait déposer sa thèse d’ici fin 2026.