Série : On the rocks ! (1/7)

Bonne nouvelle : on peut encore sauver une grande partie des glaciers. Si le réchauffement climatique est limité à 1,5 °C par rapport aux valeurs préindustrielles, comme le prévoit l’accord de Paris, il est possible de préserver plus de la moitié de la masse des glaciers dans le monde. En revanche, si l’on reste sur la trajectoire empruntée par les politiques climatiques actuelles et menant à environ 2,7 °C de réchauffement, seul un peu plus d’un quart subsistera.

C’est l’une des conclusions d’une très vaste étude, menée par une équipe internationale de 25 chercheurs s’appuyant sur l’utilisation de pas moins de huit modèles différents. Ce qui rend cette étude particulièrement remarquable, c’est qu’elle s’intéresse à l’évolution des glaciers sur le long terme. En effet, contrairement à la majorité des travaux précédents — qui s’arrêtent généralement à l’horizon 2100, comme c’est le cas des rapports du GIEC — cette recherche va bien au-delà du XXIe siècle.

« Les glaciers réagissent sur des échelles de temps très longues : certains mettent plusieurs siècles, voire un millénaire, à atteindre un nouvel équilibre. Il est donc essentiel de modéliser leur évolution sur des périodes tout aussi étendues, afin de mieux évaluer et comprendre les effets des politiques climatiques actuelles », assure Harry Zekollari, premier auteur, professeur à la VUB et ancien postdoctorant du laboratoire de glaciologie de l’ULB.

Un système en équilibre

Les glaciers sont composés de deux parties. Celle du haut est appelée zone d’accumulation. Chaque hiver, la quantité de neige qui tombe dépasse celle qui fond au printemps et en été, ce qui donne un bilan annuel positif. Au fil des années, la neige s’accumule, se tasse et finit par se transformer en glace. Contrairement à une idée répandue, la glace d’un glacier n’est donc pas de l’eau de fonte qui a gelé.

En bas du glacier, se trouve la zone d’ablation. Même en l’absence de réchauffement climatique, toute la neige qui y tombe fond chaque année au printemps. Ainsi qu’une petite quantité de glace.

La partie supérieure du glacier accumule donc un excès de glace, tandis que la partie inférieure en manque. Sous l’effet de la gravité, la glace s’écoule vers le bas pour rééquilibrer les masses et compenser les pertes. Les glaciers peuvent être très dynamiques : dans les Alpes, certains avancent de 100 à 200 mètres par an.

« Avec le réchauffement climatique, les pertes dans la partie basse du glacier deviennent trop importantes. L’apport en glace depuis le sommet ne suffit plus à les compenser, ce qui entraîne un amincissement progressif du bas du glacier. Par exemple, une zone de 50 mètres d’épaisseur peut passer à 45 puis 40 mètres, jusqu’à disparaître. Le glacier perd en volume et rapetisse : l’équilibre entre zone d’accumulation et zone d’ablation se déplace plus haut sur la montagne », explique Pr Zekollari.

Disparités locales

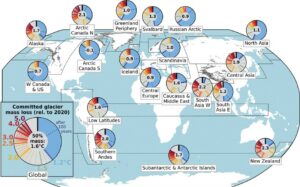

L’étude prévoit une perte globale d’environ 50 % de la masse globale des glaciers si le réchauffement se maintient à +1,5°C, mais cette moyenne masque d’importantes disparités régionales, comme le montre le graphique ci-dessus. La partie bleue de chaque disque indique la proportion de glace qui serait perdue à très long terme si le réchauffement restait à +1,2 °C (qui est le réchauffement actuel par rapport à la période préindustrielle). Plus cette zone est étendue, plus la fonte y sera importante. La ligne bleue en pointillé marque le niveau de fonte prévu d’ici 2100.

« On voit clairement que, dans certaines régions, les pertes seront particulièrement élevées. Le cas le plus extrême concerne la région du sud de l’Arctique canadien (disque « Arctic Canada South », NDLR), où les glaciers vont perdre jusqu’à 80 % de leur masse. Ce qui est vraiment surprenant – et cela illustre l’importance de notre étude – c’est que jusqu’à présent, les rapports du GIEC présentaient cette région comme relativement préservée, avec une perte estimée à seulement 25-30 % d’ici 2100. Mais c’est une région qui réagit de façon très lente, et la perte pourrait atteindre 80 % à long terme », analyse Pr Zekollari.

Plus proche de nous, la Scandinavie, en cas de réchauffement contenu à +1,5°C (ligne verte du disque « Scandinavia »), verra ses glaciers perdre plus de 75 % de leur volume. A +2°C, ils disparaîtront totalement.

Quant aux glaciers des Alpes, ce sont ceux qui souffrent le plus actuellement. Des observations de terrain ont révélé qu’ils avaient déjà perdu environ 40 % de leur volume entre 2000 et 2023 ! « Si on parvient à limiter le réchauffement à +1,5°C, ceux-ci perdront à terme quelque 60 % de leur masse (ligne verte du disque « Central Europe », NDLR). Mais si le réchauffement atteint +2,5 °C (ligne orange, NDLR) ou +3°C (ligne rouge, NDLR), il n’en restera presque plus rien. »

Quid des glaciers de l’Himalaya ? Grâce à leur très haute altitude, ils ne perdraient qu’environ 20% de leur masse si le réchauffement se stabilisait à +1,5 °C (ligne verte sur le disque « South Asia W »). Mais avec un réchauffement de 2,5 °C voire plus, qui est le scénario de plus en plus probable, même les plus hauts glaciers de la planète perdront plus de 50 % de leur masse.

Effet papillon

Bien que les glaciers soient situés pour la plupart à des milliers de kilomètres de notre pays, leur fonte nous concerne directement. Les gaz à effet de serre émis en Belgique, par les voitures, les industries, etc., contribuent au réchauffement global et donc à la fonte des glaciers partout dans le monde.

« Cette eau de fonte finit dans 90 % des cas dans les océans, ce qui provoque une élévation du niveau de la mer (+11cm si le réchauffement est contenu à +1,2°C, sans prendre en compte la fonte des calottes glaciaires ni l’expansion thermique des océans). Avec des conséquences concrètes et directes chez nous : menaces sur les côtes et le port d’Anvers, un pilier économique du pays. Le tourisme, la production d’électricité, l’irrigation et les écosystèmes seront également impactés », explique Pr Zekollari.

« Chaque dixième de degré compte : entre +1,6 °C et +2,5 °C de réchauffement, l’impact sur les glaciers varie fortement. En moyenne, chaque dixième de degré supplémentaire entraîne environ 2 % de perte de volume glaciaire, soit 20 % par degré. Les décisions politiques qui seront prises dans les prochaines années en matière de climat auront des répercussions pour les générations futures bien au-delà de nos enfants ou petits-enfants ! »

Cette conclusion ne relève pas d’un discours militant, mais de l’analyse rigoureuse d’un chercheur en géosciences, fondée sur les lois de la physique et les modèles mathématiques appliqués au système Terre. A la mi-juin, Pr Harry Zekollari a été invité à présenter les résultats de son étude à Bonn dans le cadre de la session préparatoire à la COP30 qui se tiendra à Belém, au Brésil, en novembre 2025.