« Les tortues marines fuient la chaleur, mais nagent vers le danger », avertit Denis Fournier, professeur au sein de l’Unité d’Évolution Biologique & Écologie de l’Université libre de Bruxelles (ULB). En modélisant la répartition actuelle et future des sept espèces de tortues marines selon trois scénarios climatiques, lui et son doctorant Edouard Duquesne prévoient que plus de la moitié de leurs zones clés d’habitats (« hotspots ») pourraient disparaître d’ici 2050 si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à un niveau élevé, entraînant un réchauffement d’environ 4,4 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

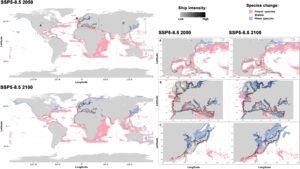

En remontant vers des eaux plus tempérées, en direction des pôles, les tortues entreront dans des corridors maritimes intensément fréquentés, où les risques de collision sont accrus et les mesures de protection rares. Pour y faire face, les chercheurs appellent notamment à rendre les Aires Marines Protégées (AMPs) dynamiques, afin qu’elles s’adaptent aux déplacements futurs des espèces.

Les grandes routes maritimes mondiales, une issue souvent fatale

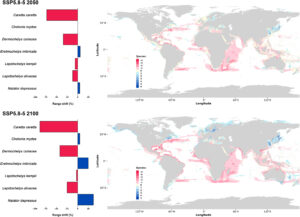

À partir de plus de 27 000 observations de tortues marines et d’un milliard de données AIS (systèmes d’identification automatique des navires) collectées entre 2000 et 2024, les chercheurs ont modélisé la répartition future des tortues aux horizons 2050 et 2100. Ces projections ont été croisées avec les scénarios climatiques du GIEC, correspondant à des hausses de température de +1,7°C, +2,7°C et +4,4°C.

Pour affiner leurs prédictions, ils ont intégré dans leurs modèles plusieurs variables bioclimatiques clés : températures minimale, moyenne et maximale de l’eau de surface, direction des courants, concentrations en azote, phosphore et oxygène dissous, pH, ainsi que la production primaire (biomasse végétale marine).

Des AMPs flexibles et mobiles

« Nos résultats révèlent une redistribution marquée des habitats des tortues marines, avec des déplacements vers les pôles et une contraction globale, en particulier dans le cas du scénario climatique le plus pessimiste, impliquant une hausse de 4,4 °C par rapport à l’ère préindustrielle », expliquent les chercheurs. « D’ici 2050, plus de la moitié des “hotspots” — ces zones cruciales pour non pas une, mais plusieurs espèces — pourraient disparaître. »

« Autre point préoccupant : seuls 23 % de ces hotspots sont aujourd’hui situés dans des aires marines protégées (AMPs). Autrement dit, la grande majorité des habitats essentiels ne bénéficient d’aucune protection, et les AMPs existantes, fixes, ne peuvent s’adapter aux migrations des espèces induites par le changement climatique. »

Or, les tortues marines migrent en fonction de la disponibilité de leur nourriture (plancton, algues, méduses, selon les espèces), elle-même influencée par les variations de température et de courants marins. Pour faire face à ces dynamiques, les chercheurs appellent à la création d’AMPs flexibles et mobiles, dont les frontières s’ajusteraient en fonction des données d’observation en temps réel.

Respirer et mourir

Les collisions avec les navires constituent déjà une cause majeure de mortalité des tortues marines dans des régions comme les Galapagos, la Méditerranée ou la Floride. Ce risque devrait fortement s’aggraver, le trafic maritime mondial étant appelé à augmenter de 240 % à 1209 % d’ici 2050.

Ces collisions surviennent principalement dans les zones côtières peu profondes, et lorsque les tortues remontent à la surface pour respirer. Hormis la tortue luth, capable de plonger jusqu’à 1 200 mètres (et évoluant généralement autour de 300 m), les six autres espèces nagent principalement entre la surface et 50 mètres de profondeur.

Leur fréquence de remontée dépend de leur activité : au repos, elles peuvent rester en apnée plusieurs heures, mais lorsqu’elles cherchent activement de la nourriture, elles doivent respirer toutes les 5 à 15 minutes, selon l’espèce. « Elles remontent plus souvent en surface que les baleines », note le Pr Denis Fournier. En effet, ces reptiles dotés de poumons ne possèdent pas de structures pour stocker l’oxygène aussi efficaces que celles des mammifères marins (notamment dans le sang grâce à l’hémoglobine et dans les muscles grâce à la myoglobine).

Pour limiter les risques de collision entre bateaux et tortues, les chercheurs recommandent la mise en place de politiques de réduction de la vitesse des navires dans les zones à forte densité de tortues, couplée à une surveillance en temps réel. « Ce n’est pas seulement une question de tortues, espèces par ailleurs bio-indicatrices, c’est une question de protection des écosystèmes entiers – et des services écosystémiques dont dépendent des millions de personnes », conclut Edouard Duquesne.