Nos cellules sont comme des meubles à tiroirs : elles sont organisées en compartiments spécialisés où s’exécutent des fonctions précises. Il existe deux grandes catégories. D’un côté, les compartiments entourés de membranes, comme les mitochondries (nos centrales énergétiques) ou encore le noyau qui contient notre matériel génétique. De l’autre, ceux sans membrane, appelés condensats biomoléculaires, comparables à des gouttelettes de vinaigre balsamique qui se forment spontanément dans de l’huile – comme dans une vinaigrette.

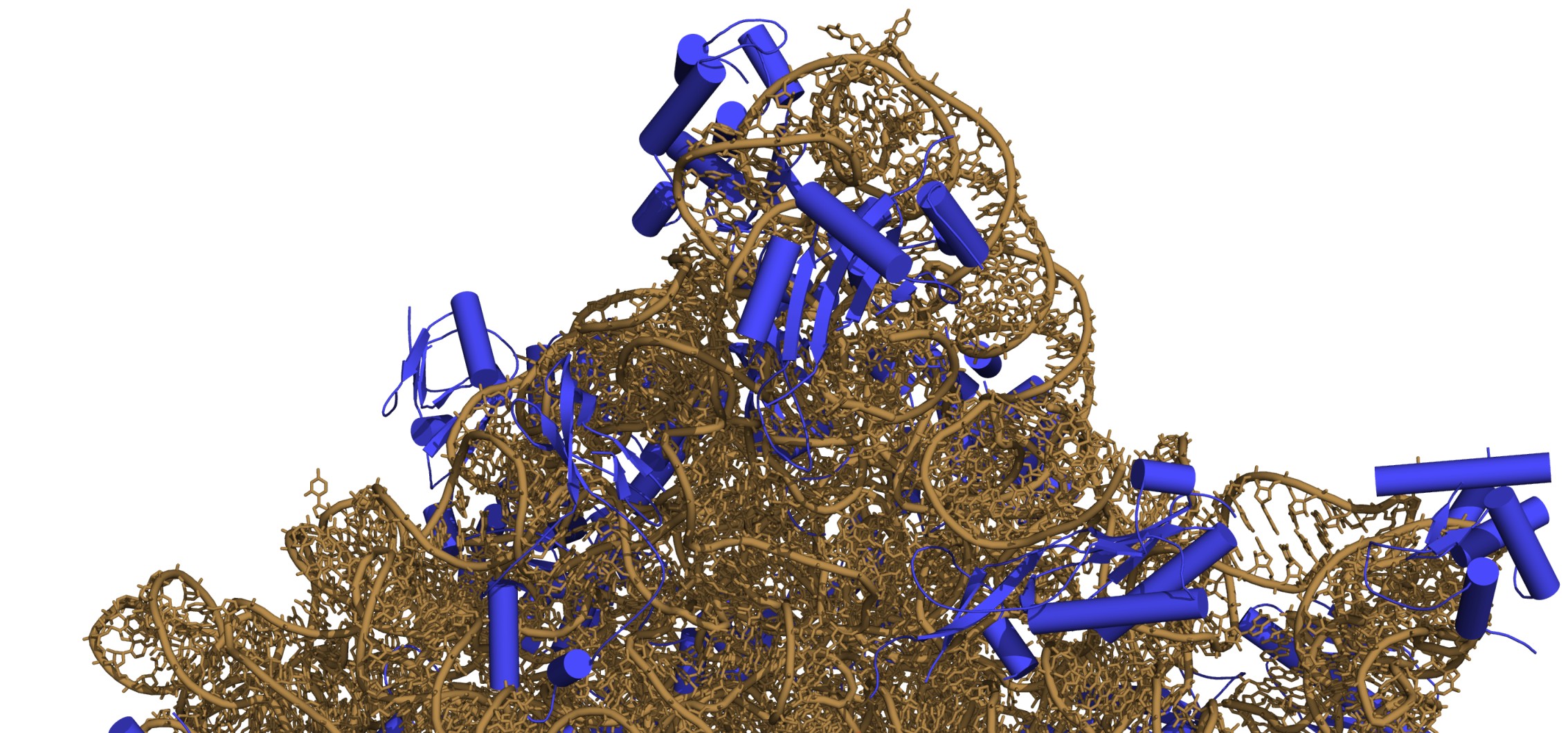

Les nucléoles sont les usines à ribosomes ayant pour fonction de synthétiser les protéines en décodant l’information contenue dans l’ARN messager. Les nucléoles, situés au cœur de nos cellules, sont des condensats biomoléculaires. Ils ont été observés pour la première fois en 1781 par le physicien et naturaliste italien Felice Fontana. Le professeur Denis Lafontaine, directeur du Laboratoire de biologie moléculaire de l’ARN à l’ULB, les étudie depuis plus de vingt-cinq ans .

Une usine fabriquée de toute pièce

Dans une étude, menée avec le soutien du Fonds de la Recherche scientifique, lui et ses collègues révèlent pour la première fois le plan détaillé de fabrication du nucléole. Grâce à cette découverte, ils sont parvenus à produire dans les cellules humaines des « nucléoles synthétiques » aux propriétés modifiées.

Pour illustrer cette prouesse, imaginons que le ribosome est une voiture composée de 84 pièces, et que le nucléole est l’usine qui l’assemble. Les chercheurs ont réussi à faire apparaître des usines supplémentaires dans la cellule, à modifier l’ordre d’assemblage des pièces, et même à répartir la fabrication des différentes parties du ribosome dans des usines distinctes – une première chez l’humain.

Une mécanique sensible

Ces avancées ont des implications majeures en médecine. La production des ribosomes doit être finement régulée : une production excessive favorise le développement de cancers, tandis qu’une production insuffisante entraîne des maladies génétiques rares appelées ribosomopathies. Celles-ci touchent notamment la fabrication des globules rouges, ainsi que le développement du cerveau et des os – des axes de recherche actifs dans le laboratoire du Professeur Lafontaine.