Série (2/6) “Inspiré par la nature”

Innover vert. Vraiment vert, sans une empreinte écologique assombrie d’une folle quantité d’énergie grise. Faire en sorte que l’innovation en ingénierie contribue au développement de solutions en harmonie avec la capacité de support de l’environnement, c’est ce que propose le biomimétisme. Dès 2007, le sénat français l’identifiait comme outil de la prochaine révolution industrielle. Cet élément n’a pas échappé aux ministres des pays nordiques – Islande, Norvège, Suède, Finlande et Danemark – qui ont commandé un rapport d’évaluation du potentiel biomimétique sur leurs terres. Ce rapport « Biomimicry in the Nordic Countries », publié en 2018, révèle comment les solutions de la nature peuvent offrir des avantages environnementaux et concurrentiels aux entreprises.

Le biomimétisme a matière à galvaniser les entrepreneurs. Et pourtant, globalement, les innovations s’inscrivant dans sa mouvance sont bien trop lentes à naître et très souvent, peu ambitieuses. « L’écrasante majorité du temps, lorsque je croise des exemples, je les trouve incomplets du point de vue des Principes du Vivant , et donc incompatibles avec la fin des énergies fossiles exigée par le GIEC », déplore Gauthier Chapelle, docteur en biologie et auteur belge du livre à succès « Le vivant comme modèle, la voie du biomimétisme » paru en 2015. Ce constat est particulièrement vrai en Belgique.

Une dynamique de recherche entrepreneuriale et industrielle inhabituelle

Chez nous, contrairement à ce qui se fait en France ou en Allemagne, les initiatives s’inscrivant dans l’effervescence biomimétique ne sont pas encore regroupées en réseau. A peine une demi-dizaine de start-ups wallonnes exprime travailler sur la conception de produits bioinspirés.

Si tenter de copier la nature est une solution d’avenir, pourquoi aussi peu d’applications émergent-elles à l’échelle entrepreneuriale ou industrielle ? Pour Jean-Michel Scheuren, biomiméticien travaillant au sein du WBC, l’un des incubateurs wallons accompagnant les start-ups à développer des biotechnologies dans les domaines de la santé, de l’environnement et de l’agroalimentaire, la première cause est liée à la complexité intrinsèque de la biomimétique.

« Appliquer une approche biomimétique nécessite souvent de retourner en arrière, c’est-à-dire à de la recherche fondamentale. Ce premier pas est inhabituel et compliqué. Ensuite, la réalisation elle-même du biomimétisme est complexe. »

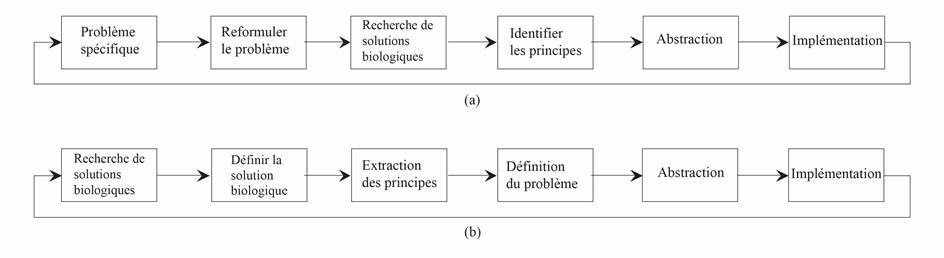

Plus précisément, il existe deux démarches. La première, dénommée « design looking to biology » (processus “a” de la figure ci-dessous) est celle des industriels. Elle part d’un problème d’ingénierie à résoudre.

« Il s’agit tout d’abord de traduire celui-ci en un problème fonctionnel. Et ce, afin d’identifier quels facteurs et stratégies dans le vivant pourraient aider à le résoudre. Une fois ces fonctions identifiées, encore faut-il être capable de les retrouver dans le vivant ! Cela est loin d’être simple. Ensuite, il faudra encore les extrapoler dans une forme techniquement faisable. »

Enfin, le prototype devra être confronté aux principes qui gouvernent le vivant. “Ceux-ci ont été définis par l’Institut Biomimicry 3.8, cofondé par Janine Benyus, la biologiste américaine qui a fait connaître le biomimétisme au monde entier. Par exemple, la conception du prototype devra utiliser la chimie douce, des matières premières locales, être efficiente sur le plan énergétique et n’émettre aucun déchet”.

“Quant au produit, il devra être totalement biodégradable. Si les principes du vivant sont tous rencontrés, le produit pourra être qualifié de biomimétique. Au contraire, s’ils ne le sont que partiellement, ce qui est de loin le cas de figure le plus courant, le produit sera dit bioinspiré. Cette dynamique de recherche est très particulière et différente par rapport à ce dont on a l’habitude », résume Jean-Michel Scheuren. Elle est encore peu utilisée par les industriels, lesquels ont rarement de réflexe de faire de la bioinspiration lorsqu’ils rencontrent un problème d’innovation.

Approche biologique

La seconde démarche est celle des biologistes. En effet, son point de départ est l’identification d’une caractéristique particulière, d’un comportement ou d’une fonction dans un organisme ou un écosystème. Ensuite, elle consiste à chercher à quel problème de conception cela pourrait répondre. On parle alors de « biology influencing design » (processus “b” ci-dessus).

Cette démarche fut celle d’Anne-Catherine Mailleux. Avant de devenir entrepreneure, elle était chercheuse en biologie à l’UCL. Alors qu’elle étudiait les acariens et plus particulièrement leurs modes de communication, elle a découvert comment lutter contre eux sans utiliser de biocides. Exploitant ses résultats, elle a lancé Domobios, sa spin-off, en 2012 et commercialisé dans la foulée un piège à acariens domestiques bioinspiré et dénué de produits toxiques.

Des matériaux si sophistiqués qu’ils sont en dehors de notre portée

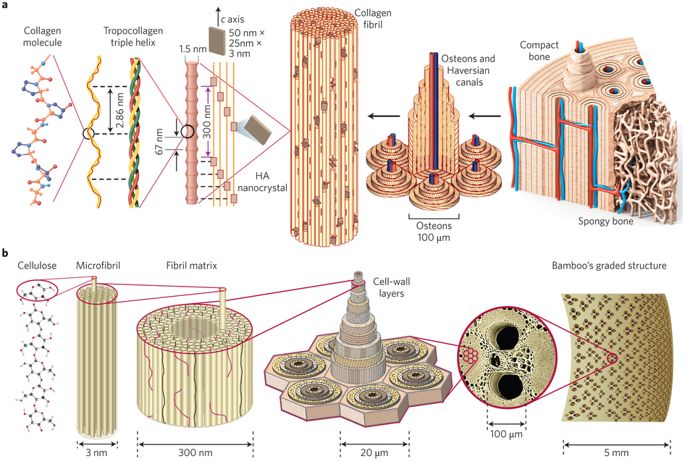

Abordons un autre facteur qui retarde la conception d’innovations bioinspirées. Il est très terre-à-terre : les techniques contemporaines de manufacture ne sont tout simplement pas encore capables de produire des matériaux aussi sophistiqués que ceux du vivant. En effet, la nature a souvent recours à une imbrication, par autoassemblage, de structures à différentes échelles, du nanomètre au centimètre. On parle de matériaux hiérarchisés. C’est par exemple le cas de la partie corticale de l’os et du bambou (voir illustration) mais aussi des pattes des arthropodes ou encore de la soie d’araignée.

Bien sûr, les futurs progrès, par exemple en impression 3D, pourraient aider à relever ces défis techniques. Mais, il ne faudrait pas, sous prétexte des exigences techniques, copier la forme de structures biologiques en accordant peu d’attention à l’impact environnemental de ces matériaux de pointe.

« Les matériaux biomimétiques constituent souvent des innovations de rupture, qui nécessitent un renouvellement important des structures industrielles : fabriquer des céramiques comme le font les coquillages ou de la fibre de verre comme le font les éponges exigerait d’inventer de drôle de machines », signale Gauthier Chapelle. Le défi industriel est énorme.

Au final, on connaît peu et mal le vivant

Contrairement à une idée répandue qui qualifierait notre savoir d’encyclopédique, on connaît peu les processus du vivant. En 2018, la photosynthèse, soit la transformation de l’énergie solaire en énergie chimique réalisée par les végétaux peuplant notre planète, demeure mystérieuse et incomprise dans ses détails profonds…

Prenons un exemple concret. Avec Caroline Zaoui, Jean-Michel Scheuren participe à l’aventure de la jeune start-up wallonne Novobiom. Cette dernière entend utiliser l’appétit du mycélium de certains champignons pour les hydrocarbures et les métaux dans un but de dépollution des sols.

« Sur la dizaine de millions d’espèces de champignons estimées sur Terre, environ 120.000 sont plus ou moins décrites. Parmi celles-ci, à peine quelques centaines sont utilisées à des fins alimentaires et autres. Autrement dit, il y a un réservoir potentiel colossal en termes d’innovations technologiques, mais très peu de connaissances. On ignore jusqu’à des choses fondamentales de dynamique biologique : comment les champignons croissent-ils ? Et comment sont-ils capables de le faire si vite ? Quand on gratte un peu, on arrive vite aux limites des connaissances. »

De telles lacunes sont présentes dans tous les domaines du vivant, sans exception. Il en découle une faible diversité dans les modèles animaux et végétaux adoptés, avec un objectif bioinspiré, par les ingénieurs et les industriels. Pour élargir le cercle des organismes dignes d’intérêt au-delà du morpho, du lotus, de la moule et de quelques autres grands exemples phares, il est crucial de multiplier les efforts de recherche fondamentale sur d’autres espèces. Cet impératif va à rebours de la tendance universitaire actuelle qui favorise la recherche appliquée. « Les mycologues eux-mêmes sont devenus une espèce rare », note, non sans humour, Jean-Michel Scheuren.

Une plate-forme mutualisée pour traduire les données biologiques en langage de l’ingénieur

Par ailleurs, les données biologiques sont dispersées, mal référencées pour l’ingénieur ou l’industriel qui ose se plonger dans le capharnaüm de la littérature scientifique dans l’espoir d’y dénicher une fonction du vivant résolvant un problème identifié. La solution ? Créer une plate-forme mutualisée, accessible à tous, qui reprendrait toutes les données botaniques et zoologiques classées en fonctions, selon les besoins des ingénieurs.

C’est sur cet ouvrage titanesque que Marc Desmulliez, biomiméticien et professeur de microtechnologie à l’université Heriot-Watt (Edimbourg, Ecosse), planche depuis 10 ans.

« La plupart des inventions bioinspirées que nous connaissons sont l’œuvre soit d’un designer inspiré, soit de la chance », affirme-t-il. Cela est dû au fait que biologistes et ingénieurs, ne parlant pas le même langage, n’écrivent pas les articles scientifiques de la même façon.

« Ceux des botanistes ou zoologues sont principalement descriptifs : ils décrivent les choses mais ne savent pas nécessairement les expliquer ou envisager pourquoi tel mécanisme est comme cela. Partant de ce constat, j’ai évalué comment parvenir à récolter des données biologiques qui seraient essentielles à un ingénieur. Pour cela, je m’intéresse à la notion de trade-off. C’est-à-dire quand la nature essaie d’avoir un certain avantage au détriment d’autres caractéristiques », explique celui qui est aussi directeur du centre de manufacture inspirée par la nature (NIMC) de l’université Heriot-Watt.

Marc Desmulliez décrit ici plus précisément sa démarche :

L’idée est d’étendre l’effort à une dizaine de millions d’articles scientifique sur la plate-forme. « Tout cela dépend de la demande industrielle. Si une industrie demande une solution bien spécifique, on fait d’abord une abstraction de cette demande et ensuite on essaie de reporter cette demande en faisait du data-mining dans les textes botaniques et zoologiques », précise Marc Desmulliez.

Partager le risque avec les industriels ?

Direction Paris. Plus précisément, le Centre européen d’excellence en biomimétisme de Senlis. Connu sous l’acronyme CEEBIOS, il a notamment pour mission de faire le pont entre le milieu de la recherche universitaire et l’industrie. Ingénieure en physico-chimie et docteure en neurosciences, Kalina Raskin est en la directrice générale.

« Actuellement, identifier un phénomène potentiellement intéressant dans le vivant et le comprendre dans ses détails avec une précision relativement technique, demande beaucoup de temps et des analyses coûteuses. Souvent, l’industriel n’a pas le courage de mener tout seul ce genre d’exploration », explique-t-elle avant de préciser son propos :

Pour faire sauter ce frein à l’innovation biomimétique, Kalina Raskin propose une impulsion politique nationale avec des mesures financières incitatives. « L’enjeu n’est pas de perfuser le sujet pendant des années, mais de l’amorcer pour rassurer l’industrie, lui dire que le public partage le risque à prendre avec lui car c’est un enjeu de société. »

Depuis 2001, l’État allemand soutient l’innovation biomimétique

Autrement dit, il s’agit de s’inspirer de ce qui se fait en Allemagne. Le pays a en effet fortement intégré l’approche biomimétique non seulement au niveau académique, mais aussi au niveau industriel. Depuis 2001, dans le cadre d’une stratégie à long terme de l’État allemand pour relancer l’industrie, plus de 120 millions d’euros d’argent public ont été investis dans l’approche biomimétique. Cette démarche visionnaire explique pourquoi, en matière de recherche biomimétique en réseau et d’innovations, l’Allemagne est loin devant les autres pays européens. Elle compte ainsi une centaine de structures de recherche publique en R&D, des centres d’excellence dans le domaine des matériaux et structures bio-inspirés ainsi que deux grands réseaux de recherche institutionnels, BIOKON et KompetenznetzBiomimetik (KN), parmi les plus importants et prestigieux au monde.

A noter que deux autres pays se distinguent par leur intérêt pour le biomimétisme. Il s’agit de l’Angleterre et de la Suisse. En 2015, cette dernière a lancé son premier centre interuniversitaire (regroupant l’université de Fribourg, l’EPFL et ETH Zurich) dédié aux matériaux bioinspirés, avec des investissements à hauteur de 256 millions d’euros. En Grande-Bretagne, l’université Herriot Watt à Edimbourg a mis sur pied le réseau NIM (Nature Inspired Manufacturing), cofondé et dirigé par le Pr Desmulliez.

C’est à lui que revient le mot de la fin, teinté d’optimisme. « Les industriels sont conscients des nombreuses contraintes qui vont s’installer dans les années à venir, comme la pénurie des éléments primaires tels que le lithium et le cuivre. En même temps, ils sont épatés par les compétences développées dans la nature. On est au début d’une nouvelle branche de l’ingénierie, d’une révolution industrielle. »

Cette enquête a bénéficié du soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles