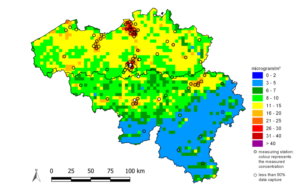

A côté des gaz à effet de serre, d’autres substances font l’objet d’une attention particulière pour leurs effets sur la qualité de l’air, et donc sur notre santé. Parmi eux, citons le dioxyde d’azote (NO2), responsable de nombreuses maladies respiratoires et cardiovasculaires. En Belgique, la principale source de ce polluant reste le transport routier. Sans surprise, les concentrations les plus élevées se trouvent dans les villes.

Avec le projet EDIT (Étude dynamique intelligente du trafic), dirigé par l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), des chercheurs ont évalué différents aménagements urbains destinés à réduire les émissions de NO2. Le but ? Proposer un outil d’aide à la décision permettant de mettre en évidence les effets (positifs comme négatifs) d’une mesure de mobilité avant sa mise en œuvre par les autorités.

7 scénarios de mobilité à l’étude

Ce projet a été initié à la suite d’une autre étude réalisée en 2019 et ayant analysé l’intérêt d’instaurer une zone basses émissions (ZBE) dans les communes de Namur et d’Eupen. « Avec le projet EDIT, on a voulu déterminer l’incidence d’autres mesures – complémentaires ou non à une ZBE – visant à diminuer les concentrations en NO2 », explique Marie Dury, attachée scientifique à la Cellule « Qualité de l’Air » de l’ISSeP, et cheffe du projet EDIT.

A Namur, 3 scénarios de mobilité ont été analysés : la mise en place d’une ZBE communale, l’extension du piétonnier, et la mise en sens unique des avenues Reine Astrid et Cardinal Mercier.

Pour Eupen, 4 scénarios axés surtout les camions ont été envisagés : la mise en sens unique du ring interne pour les poids lourds (scénario 1), le scénario 1 avec un centre interdit aux poids lourds, le scénario 2 avec une interdiction aux poids lourds de descendre la Simarstrasse, et la mise en sens unique de l’Olengraben pour tous les véhicules.

Un projet à participation citoyenne

Pour étudier l’impact de ces scénarios sur les flux de trafic, les scientifiques se sont servis du modèle de mobilité de l’entreprise Transport & Mobility Leuven. « La première étape du projet a consisté à calibrer ce modèle informatique en le « nourrissant » de données liées au trafic de ces deux localités. »

Les données ont été recueillies via 120 dispositifs de comptage installés aux fenêtres de 77 citoyens, ainsi qu’avec des radars de référence. A Namur, les partenaires du projet ont aussi pu compter sur la quarantaine de caméras ANPR (reconnaissance automatique du numéro d’immatriculation) installées par la ville en septembre 2022. De même que sur les compteurs de piétons et de cyclistes.

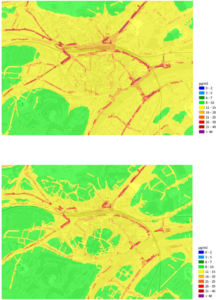

Les chercheurs ont ensuite utilisé le modèle de qualité de l’air ATMO-Street, développé par l’Institut de recherche VITO. « Ce modèle part des flux de trafic calculés, les convertit en émissions de NO2, puis les disperse sur le territoire étudié. On peut ainsi avoir une idée, pour différents points du territoire, des niveaux de concentrations du polluant. On a ensuite simulé l’impact des divers scénarios sur cette concentration de NO2. »

Une ZBE à Namur, un statu quo à Eupen

Résultats ? A Namur, l’extension du piétonnier apparaît comme la mesure la plus efficace, puisqu’elle élimine totalement le trafic. « L’inconvénient est que cette extension va reporter le problème de pollution ailleurs, les véhicules empruntant alors un autre itinéraire. Idem pour la mise en sens unique des avenues Reine Astrid et Cardinal Mercier. Finalement, le scénario le plus pertinent reste d’instaurer une ZBE, car l’effet positif est plus homogène. »

Pour Eupen, les scénarios testés apportent un bénéfice faible sur la qualité de l’air. Les projections ont même montré que la mise en sens unique du ring pour les poids lourds serait contre-productive. « Cette mesure a peu d’impact sur les concentrations en NO2, et le modèle projette des augmentations dans d’autres rues et quartiers.»

Selon les partenaires, les modèles développés dans le projet EDIT pourront être mis à jour pour évaluer, à l’avenir, d’autres scénarios dans ces deux localités. « L’outil est techniquement transposable à d’autres communes, à condition de recalibrer le modèle de mobilité au trafic de ces nouvelles entités », ajoute Marie Dury.

Et la pollution intérieure dans tout ça ?

La chercheuse s’attelle aujourd’hui à étudier une problématique connexe à la pollution atmosphérique. « Je mène un nouveau projet qui vise à adapter des mini-stations de la qualité de l’air développées à l’ISSeP pour mesurer les polluants présents dans l’air intérieur. On cherchera aussi à développer des modèles pour mieux estimer les transferts de polluants entre l’extérieur et l’intérieur. »

Ce projet découle d’une autre étude sur l’exposition des Liégeois à des polluants liés au trafic dans l’air extérieur et intérieur. Les résultats ont notamment montré que les citoyens sont généralement moins exposés à leur travail qu’à la maison. Ou, encore, que l’exposition au carbone noir est plus élevée à l’intérieur des bus qu’à l’extérieur de leur habitacle.

Ces multiples recherches menées par l’ISSeP permettent, et permettront à l’avenir, de davantage conseiller les pouvoirs publics dans leurs stratégies pour améliorer l’air que nous respirons, encore trop souvent pollué.