Sautaient-ils comme des kangourous ? Etaient-ils bipèdes comme nos actuels poulets ? Evoluaient-ils à quatre pattes ? La question de la démarche des iguanodons de Bernissart taraude les paléontologues. En particulier le Dr Christophe Mallet, chef de travaux à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et chercheur postdoctorant de l’Université de Mons.

A l’occasion de la sortie du livre « Les iguanodons de Bernissart, des fossiles et des hommes » signé par le paléontologue Pascal Godefroit aux éditions de l’Académie royale de Belgique, Christophe Mallet lève le voile sur la démarche de ces dinosaures découverts en avril 1878, par 322 mètres de fond dans la fosse Sainte-Barbe, à Bernissart.

Digitalisation 3D des spécimens

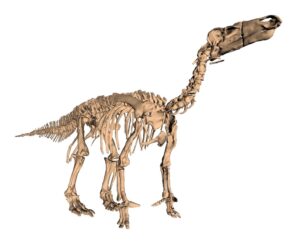

« On sait que la posture dressée dans laquelle les fossiles sont présentés dans la cage de verre des Iguanodons au Muséum n’est sans doute pas la bonne », commente en substance le chercheur.

« Grâce au projet de recherche Iguanodons 2.0, financé par la Politique scientifique fédérale (Belspo), et dont la phase principale vient de se clôturer, nous avons pu digitaliser en 3 dimensions nos fossiles d’iguanodons. Cela représente quasi 4 téraoctets de données. Cette ressource nous permet désormais toute une série de manipulations digitales. Dont une animation de la démarche éventuelle de ces dinosaures ».

« Il s’agit bien d’une démarche potentielle. Sans des études complémentaires de biopaléontologie, permettant notamment de mieux cerner la répartition des masses et organes internes des iguanodons, toute une série de questions reste aujourd’hui sans réponses convaincantes pour les spécialistes. Impossible de dire si les membres antérieurs de ces animaux participaient effectivement à leur locomotion en touchant le sol ou si, au contraire, ils ne faisaient que se balancer, comme le montre l’animation réalisée par un des partenaires de ce programme de recherche, l’entreprise française Laetoli Production. »

Iguanodons 2.0 : une recherche sur l’histoire récente des fossiles

C’est également suite au partenariat avec cette entreprise qu’on doit le remontage virtuel de l’holotype d’Iguanodon en posture quadrupédique. Un holotype est le spécimen qui décrit scientifiquement, et au niveau mondial, une espèce. Ici, il s’agit d’un des fossiles présentés dans la cage aux iguanodons du Muséum.

Les objectifs du projet de recherche Iguanodons 2.0 visaient, notamment, à comprendre la nature et l’étendue des restaurations passées des fossiles détenus par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. À évaluer l’intégrité physique actuelle des spécimens et à proposer un nouveau protocole cohérent pour surveiller et contrôler les processus de dégradation et de restauration futurs.

La pyrite fragilise les squelettes

« Les objectifs de la numérisation 3D portent plus spécifiquement sur la cartographie de l’intégralité des zones originales, reconstituées, « pyritisées », endommagées », précise le Dr Mallet. « De même que l’intégration de ces données avec celles de la résistance mécanique des fossiles pour établir un atlas de l’état des spécimens. Et ainsi fournir, préventivement ou non, des prothèses 3D pour remplacer certains éléments. »

C’est que ces géants âgés de quelque 125 millions d’années, qui sont une des pierres angulaires de l’histoire de la paléontologie, sont fragiles ! « Les premiers fossiles remontés du charbonnage de Bernissart se sont rapidement désagrégés une fois remontés à l’air libre », explique Pascal Godefroit,chercheur de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et membre de la classe des Sciences de l’Académie royale de Belgique.

« Après leur mort autour d’un marécage, les carcasses ont été rapidement recouvertes par des sédiments argileux. Et leur décomposition s’est produite dans un environnement dépourvu d’oxygène », relate-t-il dans son livre. « Dans ces conditions, les bactéries sulfato-réductrices ont produit, par hydrolyse de la matière organique présente dans ce milieu, du sulfure d’hydrogène. Ce dernier, en se combinant avec le fer détritique et biologique, a provoqué la cristallisation d’une pyrite abondante dans les pores des os. »

« En remontant à l’air libre les fossiles, au contact de l’air humide, la pyrite s’oxyde et conduit inévitablement à la désintégration de l’os environnant. Dès que les ossements des iguanodons ont été extraits de la fosse de Bernissart, ce processus a conduit à leur fragilisation. Une fois arrivés à Bruxelles, les os furent imprégnés d’une gélatine à base de colle de menuisier et la pyrite fut systématiquement extraite des os. Une recette imaginée par Louis De Pauw, contrôleur des ateliers au Musée royal d’Histoire naturelle. Il fut un des premiers envoyés sur place et dirigea ensuite la fouille, la préparation et le montage des iguanodons. »

Dent d’iguane et posture de kangourou

Le livre de Pascal Godefroit, qui regorge d’anecdotes sur l’histoire de ces iguanodons, a reçu le soutien de nombreux collègues scientifiques et autres, de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, mais aussi de la VUB, de l’UMons et de l’ULiège.

Il se lit comme un roman, une saga qui n’est pas encore arrivée à son terme, riche en rebondissements, en rivalités entre scientifiques belges de l’époque, en contextualisations internationales. Il est aussi abondamment illustré. Et il pose les jalons nécessaires pour tenter d’ébaucher des réponses aux multiples questions scientifiques qui restent ouvertes en ce qui concerne ces fameux iguanodons. Qu’en est-il de la variation intraspécifique, du dimorphisme sexuel, de l’état de santé des troupeaux et, bien entendu, de leur mode de locomotion.

À propos, d’où vient ce nom d’iguanodon? « C’est tout simple : les premières dents étudiées ressemblaient à celle d’un iguane, mais en bien plus grand », souligne Pascal Godefroit. Qui rappelle aussi que s’ils sont présentés debout dans leur cage de verre au Muséum, c’est parce que pour les premiers montages, Louis De Pauw avait pris comme modèle deux espèces vivantes qui, à ses yeux, leur ressemblaient : le casoar et… le kangourou !