MATVISION, nouvelle spin-off de l’ULiège, développe des solutions de tri robotisé de déchets industriels tels que les métaux broyés. De quoi favoriser leur recyclage en les faisant entrer dans un processus d’économie circulaire.

Basée sur la technologie développée dans le cadre du projet PICKIT, MATVISION combine un système avancé de capteurs (rayons X, infrarouge, laser et 3D), l’intelligence artificielle et la robotique pour offrir une solution de tri rapide (en une seule passe) et précis des différentes catégories de métaux. Cette solution optimise la valeur économique des matières ainsi triées.

Un gisement gigantesque

Son marché est constitué des recycleurs industriels en Belgique, en Europe et dans le monde. « Le démantèlement des voitures – il y a actuellement plus de 350 recycleurs de voitures en Europe – et des appareils électroménagers est la première source de déchets métalliques pour lesquels la spin-off apporte une solution performante de tri, en particulier pour des métaux stratégiques comme le cuivre, l’aluminium et le nickel », expliquent les fondateurs de MATVISION, à l’origine chercheurs au laboratoire GeMMe (Géoressources, Génie Minéral et Métallurgie Extractive) de l’ULiège.

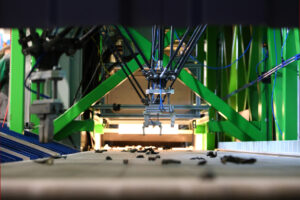

Démonstrateur industriel

Partenaire de la première heure du laboratoire GeMMe, le Groupe COMET a réalisé la première validation industrielle de cette solution de tri robotisée en investissant, en 2021, 10 millions d’euros. Cet argent a servi à l’élaboration d’un démonstrateur industriel : une chaîne de 16 robots trieurs avec une capacité de tri de 20.000 tonnes de déchets métalliques par an. Soit un milliard de pièces au rythme de 16 pièces triées à la seconde.

Baptisé MULTIPICK, cet investissement industriel a été réalisé avec le soutien de la Wallonie (dans le cadre de la Reverse Metallurgy du pôle Mecatech) et des fonds européens FEDER.

Combinaison de capteurs

La technologie repose sur la combinaison de capteurs de reconnaissance de la matière et d’un tri robotisé à haute cadence, le tout animé par une intelligence artificielle propre.

Différents capteurs sont combinés. Des mesures par rayons X permettent l’évaluation en temps réel de la densité de la matière. Un scanner 3D mesure les paramètres de forme et de volume des objets broyés. Une caméra hyperspectrale mesure la réflectance des matériaux dans le visible et l’infrarouge. Un laser LIBS (spectroscopie sur plasma induit par laser) différencie les différents alliages de métaux.

20 familles de métaux

« Le traitement de ces données est réalisé par apprentissage automatique, branche de l’intelligence artificielle. Après apprentissage des différentes catégories souhaitées (aluminium, zinc, cuivre, laiton, plomb, inox…), chaque nouveau fragment est attribué à une catégorie. La bande transporteuse tourne à plus de 1 mètre par seconde. Notre technologie est capable de traiter en une seule passe jusqu’à 20 types de matériaux différents», expliquent les scientifiques.

Cette caractéristique rend la technologie MATVISION unique au monde. En effet, les systèmes actuellement utilisés pour traiter les métaux ne sont capables que de séparer deux familles simultanément.

« Après une dizaine d’années de développement et de validation avec des partenaires industriels, notre technologie est maintenant mature. Elle se distingue d’autres systèmes dans le monde par sa capacité à traiter avec une grande précision une très grande quantité de déchets métalliques divers en une seule passe. Nos partenaires industriels peuvent ainsi raccourcir les boucles de recyclage et augmenter la valeur des déchets qu’ils traitent et revendent, ce qui permet de rentabiliser nos machines en un temps record », explique Robert Baudinet, co-fondateur et CEO MATVISION.

« Seules des solutions multicapteurs comme celle de MATVISION seront capables à l’avenir d’assurer le tri de produits qui deviennent de plus en plus complexes. En se positionnant comme pionniers des techniques robotiques de tri des métaux, les ingénieurs wallons peuvent espérer jouer un rôle de tout premier plan dans le développement de l’économie circulaire à l’échelle internationale », conclut Éric Pirard, professeur ordinaire au laboratoire GeMMe.