À l’occasion de notre dixième anniversaire, nous relançons deux fois par mois notre rubrique dominicale « les yeux et les oreilles de Daily Science ». Avec désormais, et pour répondre à la demande de nos lectrices et de nos lecteurs, un regard plus international. Bien entendu, notre sélection d’informations tisse autant que possible des liens avec les centres d’intérêt des actrices et acteurs de la Science, de la recherche ou de l’innovation en Belgique et… de vous, qui consultez régulièrement nos informations!

Aujourd’hui, coup d’œil sur les miroirs de l’Extremely Large Telescope européen (ELT), le Covid a aussi perturbé la recherche scientifique en Antarctique, des traces humaines âgées d’1,4 million d’années en Ukraine, colère, simplification et répétition des paroles: les chansons en anglais ont fameusement mué en 40 ans…

Miroir, joli miroir…. dis-moi qui est le plus beau (des télescopes)

Sur la photo en tête d’article, les ingénieurs, techniciens et contractants de l’ESO, l’Observatoire austral européen, dont la Belgique est un des états fondateurs, vérifient la qualité du revêtement qu’ils viennent d’appliquer sur un des segments du miroir primaire de l’Extremely Large Telescope (ELT). Ce revêtement se compose d’une couche d’argent de 1,7 g hautement réfléchissante et de couches d’adhérence et de protection supplémentaires.

La construction de « l’Extremely Large Telescope » (ELT) de l’Observatoire austral européen vient, en effet, de franchir une étape importante avec la livraison à l’ESO et l’expédition au Chili des 18 premiers segments du miroir principal (M1) du télescope. Ne pouvant être fabriqué en une seule pièce, le miroir principal de 39 mètres de diamètres, sera composé de 798 segments distincts disposés selon un grand motif hexagonal. Il s’agira du plus grand miroir de télescope au monde.

L’étape finale du processus de production des segments M1 – le polissage – a été réalisée par le fabricant de systèmes optiques Safran Reosc, leader mondial, près de Poitiers, dans un bâtiment entièrement réaménagé pour cette tâche délicate. Le polissage des miroirs doit répondre à des normes élevées. Les irrégularités de la surface du miroir ne peuvent être supérieures à 10 nanomètres (moins d’un millième de la largeur d’un cheveu humain). Pour atteindre ce niveau de performance, l’entreprise utilise une technique appelée faisceau d’ions figurant, dans laquelle un faisceau d’ions balaie la surface du miroir et élimine les irrégularités, atome par atome.

Pas d’exception antarctique pour le Covid-19

Le Covid n’a pas épargné les stations scientifiques en Antarctique. Et pour certaines, leurs programmes de recherches. Une première incursion du SARS-CoV-2 a été identifiée en Antarctique dès décembre 2020. « Il est presque certain que le virus a été introduit par l’intermédiaire de passagers ou de membres d’équipage infectés à bord du navire touristique M/S Greg Mortimer », indique la revue scientifique. À la fin de sa croisière, 59 % des 217 passagers et membres d’équipage de ce navire ont été testés positifs au SARS-CoV-2, et un membre d’équipage est décédé au moment où le navire quittait l’Antarctique.

En décembre 2020, le virus a été enregistré pour la première fois dans une station antarctique à la station de recherche chilienne Bernardo O’Higgins (dans le nord-ouest de la péninsule antarctique). 58 cas y ont finalement été signalés.

Le Covid-19 est réapparu sur le continent antarctique un an plus tard, en décembre 2021, cette fois à la station de recherche belge Princess Elisabeth, où 64 % d’un groupe de 25 chercheurs entièrement vaccinés ont été testés positifs à ce qui était présumé être le variant Omicron du SARS-CoV-2, sept jours après leur expédition à la station. Le SARS-CoV-2 a ensuite été identifié à la base argentine Esperanza, dans la péninsule antarctique, en janvier 2022, où neuf personnes non vaccinées sur les 24 qui avaient été infectées par le virus ont été évacuées par hélicoptère.

Au cours de la saison 2022-2023, le virus est arrivé de l’autre côté de l’Antarctique, dans la région de la mer de Ross, à la station américaine McMurdo, qui peut accueillir jusqu’à 1 200 personnes: la plus grande station de recherche du continent. En novembre 2022, environ 10 % du personnel de soutien scientifique et des chercheurs de McMurdo avaient été infectés par le SARS-CoV-2, ce qui a entraîné la suspension de la vie de la station et des projets de recherche prévus.

D’autres cas ont été enregistrés en novembre 2022 à la station française Dumont d’Urville en terre Adélie, où 20 des 21 membres du personnel de la station ont été testés positifs, et en janvier 2023 à la base néo-zélandaise Scott, située à 3 km de la station McMurdo, parmi d’autres cas confirmés sur des navires et des stations d’opérateurs nationaux au cours de cette période.

« Les impacts de cette pandémie en Antarctique ont eu des conséquences certaines sur la Science. De nombreuses opérations de recherche et de terrain en Antarctique ont été retardées d’au moins un à deux ans, voire beaucoup plus, et certains projets sur le terrain ont été entièrement annulés », constate l’article. Ce qui n’a pas été le cas des opérations à la station belge Princess Elisabeth, nous précise Alain Hubert, de la Fondation polaire internationale.

Des traces des premiers humains en Europe datées d’il y a 1,4 million d’années, en Ukraine

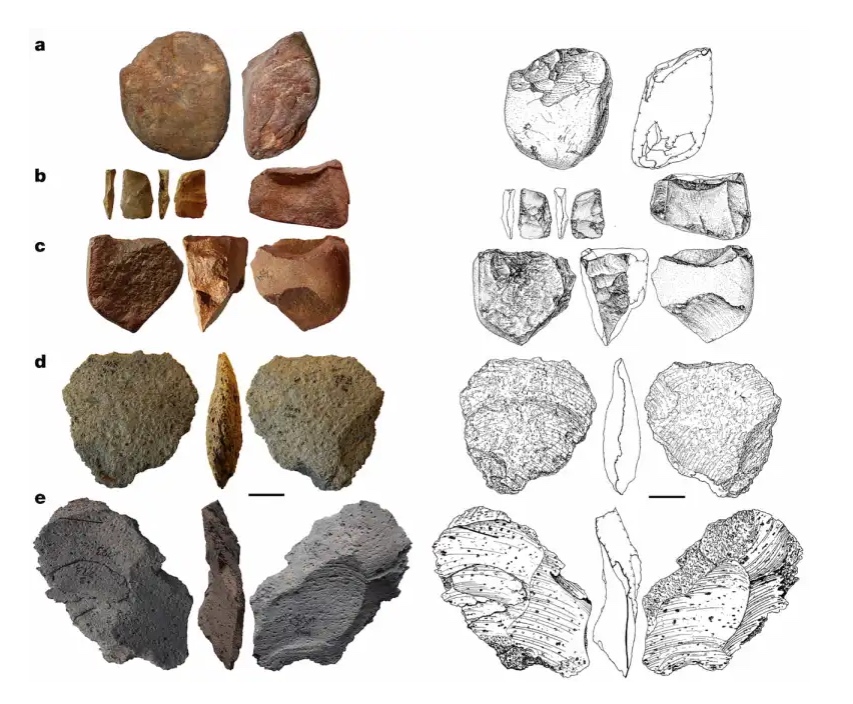

Des artefacts provenant du site archéologique de Korolevo, près de la rivière Tysa, en Ukraine, dont l’âge est estimé à environ 1,4 million d’années, constituent la première preuve datée et sûre de la présence d’anciens humains en Europe. Une datation qui éclaire l’arrivée des premiers hommes en Europe et qui renseigne sur la direction de leur voyage.

On pense que les premiers humains sont arrivés en Eurasie il y a entre deux et un million d’années, mais il est difficile de dater cet événement avec précision en raison de la rareté des sites archéologiques de cette époque. Le site archéologique de Korolevo, dans l’ouest de l’Ukraine, a livré des outils paléolithiques depuis les années 1970 et compte parmi les sites les plus septentrionaux du Paléolithique ancien, mais jusqu’à présent, personne n’avait été en mesure de le dater avec précision.

Roman Garba, de l’Académie tchèque des sciences, et ses collègues ont utilisé une méthode de datation basée sur la désintégration de nucléides cosmogéniques pour déterminer l’âge précis des sédiments dans lesquels ont été enfouis des objets de Korolevo, tels que des outils en pierre. Ils estiment que ces outils pourraient dater d’environ 1,4 million d’années.

« Korolevo occupe un espace géographique clé entre le Caucase et le sud-ouest de l’Europe, dont on sait qu’ils ont été occupés par des hominidés il y a environ 1,8 million et 1,2 million d’années, respectivement. La datation place Korolevo au milieu, tant sur le plan temporel que spatial, ce qui conforte l’hypothèse longtemps défendue, mais jusqu’ici non étayée, selon laquelle l’Europe a été colonisée d’est en ouest », concluent les chercheurs.

En quarante ans, les paroles des chansons sont devenues plus simples et plus répétitives

Les paroles des chansons en anglais sont devenues plus simples et plus répétitives au cours des 40 dernières années. C’est ce que constate Eva Zangerle, de l’Université d’Innsbruck (Autriche), qui aime manifestement la musique anglo-saxonne. Dans son étude, elle révèle avoir analysé avec ses collègues les paroles de quelque 12.000 chansons anglophones de rap, de country, de pop, de R&B et de rock diffusées entre 1980 et 2020.

Son constat? En général, les paroles sont devenues plus simples et plus faciles à comprendre au fil du temps et le nombre de mots différents utilisés dans les chansons a diminué, en particulier dans les chansons de rap et de rock.

Les auteurs supposent que cette tendance à la simplification des paroles pourrait refléter des changements dans la consommation de musique, tels que l’augmentation du nombre de chansons jouées en fond sonore.

La chercheuse et ses collègues ont également constaté que les paroles ont eu tendance à devenir plus émotionnelles et personnelles au fil du temps. L’utilisation de mots émotionnellement positifs et négatifs a augmenté dans les chansons de rap, tandis que l’utilisation de paroles émotionnellement négatives a augmenté dans les chansons R&B, pop et country. En outre, tous les genres ont montré une augmentation de l’utilisation de mots liés à la colère…