Sortir de son corps. Voir une lumière blanche au bout d’un tunnel. Rencontrer des entités. C’est ce que rapportent souvent les personnes qui ont côtoyé la mort de près. « On appelle cela les dimensions prototypiques, donc récurrentes, de leurs témoignages », explique Dre Charlotte Martial, neuropsychologue au sein du Coma Science Group et du GIGA-Consciousness (Université de Liège). En compilant toutes les données de la littérature concernant les expériences de mort imminente (EMI), elle propose, avec ses collègues, le tout premier cadre théorique neuroscientifique entourant ces évènements.

Un phénomène pas si rare !

Les quelques études prospectives rigoureuses qui s’intéressent aux EMI estiment qu’elles concernent 5 % de la population. Parmi les patients des soins intensifs, 15 % expriment avoir vécu une telle expérience. Et si l’on se concentre spécifiquement sur les survivants d’un arrêt cardiaque, ce chiffre grimpe encore : une personne sur 4 ou 5 rapporte une EMI. « Ce n’est donc pas un phénomène si rare », souligne la neuropsychologue.

Les expériences de mort imminente sont des épisodes de conscience dits déconnectés, car déconnectés de l’environnement. Elles surviennent dans un nombre varié de conditions et de situations, critiques ou pas. « Il y a d’une part, les EMI disons « classiques », qui se manifestent chez des personnes proches de la mort, comme lors d’un traumatisme, d’un arrêt cardiaque, de complications durant une opération, etc. »

« D’autre part, de plus en plus de gens nous rapportent une phénoménologie similaire aux EMI (décorporation, lumière blanche dans un tunnel, etc.), mais dans un contexte où leur vie n’était pas en danger. » Par exemple, après la prise de certaines drogues, comme la DMT et la kétamine, dans un contexte de méditation intense, lors d’une forte fièvre, ou après une syncope.

Une expérience aux portes de la mort

Tomber dans les pommes ! Les neuroscientifiques liégeois ont vu là une occasion de pouvoir reproduire en laboratoire, non pas une EMI authentique (qui serait éthiquement inacceptable), mais une expérience subjective qui y ressemble.

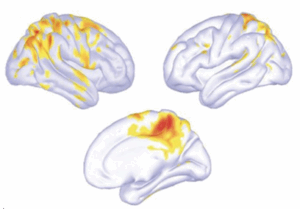

Résultat ? « Huit d’entre eux ont rapporté avoir vécu des dimensions prototypiques aux EMI : pensées accélérées, vision de scènes du passé, sensation d’entrer dans un monde extra-terrestre. Ils ont aussi eu des visions et hallucinations auditives, un sentiment d’euphorie et l’impression d’avoir l’esprit plus clair pendant la syncope induite au laboratoire. L’EEG, qui enregistre l’activité électrique du cerveau, a révélé un pattern d’activation particulier chez ces personnes versus celles qui n’ont pas rapporté de dimensions ressemblant aux EMI. Les chercheurs ont noté une augmentation des ondes lentes, notamment Delta et Thêta, dans des régions particulières du cerveau qui sont aussi supposées être impliquées dans la conscience », explique Dre Martial, autrice de cette étude parue en septembre 2024.

« Pour étudier les EMI, on peut également utiliser l’hypnose chez des gens qui ont vécu, dans le passé, une EMI authentique, pour leur faire revivre leur expérience. » A cela, s’ajoutent les études prospectives directement menées à l’hôpital : à leur sortie des urgences ou des soins intensifs, les scientifiques suivent des personnes ayant survécu à des conditions critiques. Et analysent leurs données médicales, physiologiques, etc.

Un premier modèle complet

Jusqu’alors, les quelques théories qui sont intéressées aux EMI se sont développées de façon indépendante. Afin de faire un tout cohérent, les scientifiques liégeois ont rassemblé toute la littérature empirique et théorique. En sont sorties des hypothèses sur les mécanismes précis qui pourraient mener à l’émergence d’une EMI dans telle ou telle situation.

Dans leur publication récente, Dre Charlotte Martial et ses collègues proposent pour la première fois un modèle complet, ou théorie, des EMI. Il est appelé NEPTUNE (Neurophysiological Evolutionary Psychological Theory Understanding Near-death Experience). « Les expériences de mort imminente surviendraient suite à une cascade de mécanismes neurophysiologiques, neurochimiques et cognitifs. »

Les chercheurs inscrivent leur modèle dans une perspective évolutionniste. Qu’entendent-ils par là ? « Il y a trois ans nous avons développé une hypothèse, non encore prouvée, selon laquelle l’EMI, en plongeant l’être humain dans une réalité « plus belle » que la situation critique qu’il vit, serait un mécanisme de défense lui permettant de faire face à cette dernière. D’après notre hypothèse, l’EMI représenterait une évolution de la thanatose observée chez de nombreux animaux non humains, résultant des développements cérébraux évolutifs propres à l’espèce humaine. Ce phénomène de thanatose mime l’état de mort pour échapper à un prédateur». Des études phylogénétiques plus approfondies pourraient éclairer ultérieurement cette hypothèse.

« Développer un cadre théorique tel que NEPTUNE est important, car il va nous permettre de tester spécifiquement nos hypothèses. C’est une aide précieuse pour nos études expérimentales en laboratoire. Ce modèle devrait permettre de proposer une explication à la fois convaincante et réaliste quant au fait qu’on puisse vivre une expérience aussi riche, tout en étant dans un état physiologique de crise. Et de remettre en question la théorie dualiste dominante supposant que la conscience n’est pas liée à l’activité cérébrale. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve empirique qui démontrerait que la conscience émergerait d’autre chose que de l’activité neurophysiologique. »